創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2022年12月の記事一覧

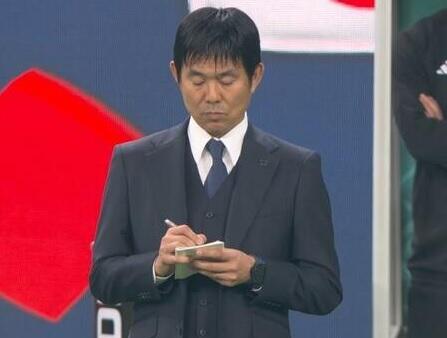

12月6日(火)サッカー日本代表監督のメモ

〇昨晩のサッカーワールドカップは、私はさすがに起きている自信がなかったので、朝のニュースで結果を知りました。ご覧になっていた方々は、さぞ悔しい思いをされたことでしょう。ただ、強豪のドイツ、スペインを破ってリーグ1位で決勝トーナメントに進み、前回準優勝のクロアチアに延長及びPK戦での負けですので、見事だったと思います。また怪我から復帰した本校卒業生の酒井選手も、ドイツ戦以来の途中出場ができたようで、何よりも良かったと感じました。次の4年後の大会のときは、今の生徒たちが全員それぞれ、高校生、大学生、社会人となっているはずですので、先のようですがアッという間にくる気がします。

〇ここまでの試合を観ていて、私が一番気になったのが、森保代表監督が試合中に仕切りにメモを取っている様子が映されたシーンです。私の想像では、その場で気づいたことを忘れないためと、試合を冷静に俯瞰的に分析しようとしてあえて行っているのかと思っていました。

〇インターネットでも、視聴者からの質問として「何をメモしているのか?」というものが多く寄せられたと書いてありました。すると森保監督は「前半が重要」と語り、その内容は選手のプレー内容を記録しているとのこと。例えば「◇◇がシュートを打った、サイドからの攻撃。サイドからやられた〇〇がやられた」という、プレーの流れを書いていると明かしたようです。またその理由について森保監督は「コーチとハーフタイムの時にロッカーに入る前に話をする」とし、「ポイントを言ってもらい、メモと一致していることは、チームに伝えた方が良いので選手に伝える」と語ったといいます。つまり、自身が試合を見ていて気になったポイントをメモし、コーチ陣と気になるポイントが重なったらこれは問題点だと考えて修正するということなのです。

〇それぐらいなら覚えていられると一瞬思う人もいると思いますが、実際の試合では監督といえども興奮度があがり、次に何が起こるか分からず、全て気になったところを覚えていられる保証はないのではないでしょうか?見ていると監督は常に声を出して指示し、すぐに修正しなければいけないポイントは別として、後半に向けての作戦にはメモは欠かせないのだろうと素人ながらに想像しました。

〇森保監督は私よりも5歳年下ですが、その表情や言動、たたずまいなどは、これから新しい時代のリーダーなのだろうと思います。あえて威厳を示さず、選手たちを信頼し、自分の言葉で自分の思いを率直に語るなど、私などもお手本にしたい部分が多いです。

〇メモをとることに関しては、授業中などにも有効なことを、人生の中で一番記憶力が抜群である中学生にもわかってもらいたい気がします。メモをとることの大切さはいくつかありますが、まず情報が整理されるメリットがあげられます。確かに書くことは時間はかかりますが、人間は見ただけや聞いただけの情報を忘れるもので、基本的に生命の危険にかかわる情報以外は忘れるようにできています。そこで文字にすれば、情報の可視化ができ、複数の情報がある場合はそれらの整理も可能となります。

〇私もそうですが、日々の生活の中で感じる「こうしたらいいかも・・」という思いつきは、できるだけメモするようにしています。そのときは「これは今までにない発想かも・・」と喜んでいても、メモを忘れしばらくたつとすぐに思い出せずに後悔することがあります。その他ちょっとした違和感やひっかかる点こそ、新しいアイデアの源になる可能性が高いと思います。

〇サッカーの内容よりも、監督のメモの方が気になるのは、私がサッカー素人であることが要因ですが、そのようにその専門以外の人が抱く疑問などは、尋ねてみると意外なことが多いかもしれません。ですので一応「教育のプロ」として働いていますので、教育の専門以外の方の声を聴くことも大切にしています。それにしても今日は、「寝不足」な生徒や職員も多いことでしょう。

須藤昌英

12月5日(月)柏市議会(第4回定例会)が開会中

〇中学3年生が社会科(公民)で,「三権分立」を学習していますが、国及び我々にもっと身近な都道府県や市町村などの地方公共団体は、大きく2つの組織から成り立っています。一つは「議決機関(地方議会:条例の制定や予算の決定などを行う)」、もう一つは「執行機関(市長と市役所:予算に基づきそれぞれ担任する事務を行う)」です。簡単に言うと、「前者は後者のやっていることをチェックする機能を果たす」ということです。

〇柏市には36名の市議会議員が市民からの負託を受けており、柏市議会定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開催しています。そして現在第4回定例会が開会中(一般質問:12月1日~8日)です。その様子は直接市役所7階の議場に行かなくても、インターネットでも視聴することができます。市役所の各部へは、事前に質問する議員から質問事項として通告され、それに対して各担当が答弁書を作成します。

〇私も教育委員会事務局に勤務している時は、いろいろな答弁書を作成していました。前述のように、市議会は市役所業務のチェックをするのが役割ですので、答弁書には誠実に、各業務の進捗状況や今後の方向性を盛り込みます。国会での答弁も同様ですが、質問が多い際には、期限日の夜中までかかって作成しています。

〇今回の定例会でも、多くの議員が、教育に関する質問をしています。その一部が、「学校での感染症対策、特別な支援を要する児童生徒、不登校児童生徒支援、タブレット端末活用、部活動地域移行、小中一貫教育、リカレント教育、コミュニティースクール、子どものネット依存、子どもの運動能力、いじめ対策、交通安全対策、アレルギー反応、学校給食、給付制奨学金、教員不足と働き方改革、ヤングケアラー、市立柏高校、公立夜間中学」など多様です。

〇現在行っている本校の体育館改修工事などもすべて、昨年度までの市議会で予算案の承認を受けています。またその建設費は、もともと市民の税金があてられています。生徒たちにもその仕組みを教えていくことは大切であり、終業式に私から話をしようと思います。

須藤昌英

12月2日(金)柏市学力・学習状況調査(第1・2学年)

〇柏市学力・学習状況調査は昨年度までは全学年を対象とし、年度初めの4月に行っていましたが、今年度からこの時期に1・2年生のみ行う(3学年はアンケートのみ)ことに変更となりました。この調査の目的は、「義務教育期間を通しての各児童・生徒の経年変化や傾向を見取ることにより、教育指導の充実や学習状況改善を図ること」で、大きく分けると、学力状況調査 4 教 科 ( 国 語 , 数 学 , 英 語 , 理 科 )と生活・学習意識調査(アンケート)になります。

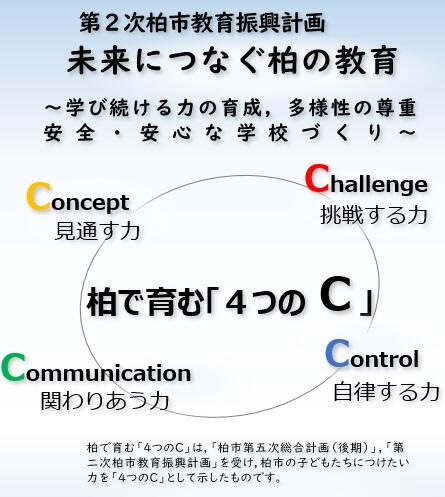

〇柏市は「第2次柏市教育振興画」の中で4つの力(コンセプト、チャレンジ、コミュニケーション、コントロール)を4Cと銘打ち、バランスのとれた児童生徒の育成を目指しています。本校の昨年度の「児童生徒の生活・学習に関する意識況調査」の結果から、4Cについては次の分析がありました。

・コンセプト(見通す力)については、分からないことは、そのままにせず、人に聞いたり、自分で調べたりすることができる生徒が多い。その反面、計画的に取り組むことは、若干弱い。

・チャレンジ(挑戦する力)については、物事に取り組むときに、あきらめずに粘り強く取り組み事ができる生徒が多い反面、失敗を恐れずに挑戦する意欲は、若干弱い。

・コミュニケーション(関わり合う力)については、地域の行事やボランティアに参加する生徒は、少なくなってきている。しかし、他人の話をしっかり聞く姿勢を持っている生徒が多い。自分の考えを説明することが、若干苦手な生徒が多い。今後の課題といえる。

・コントロール(自律する力)については、どの学年も学習に意欲を持って取り組む生徒が多い。学校の決まりやクラスで決めたことを守っている。

〇これを受けて、今年4月からここまで8カ月間、授業改善を図ってきました。14日の保護者会で詳細は説明いたしますが、ただ知識を授ける授業ではなく、問題解決型授業への転換を職員と一緒に目指した結果が、この調査でどのように評価されるかをまた分析し、来年の糧にしたいと思います。

須藤昌英

12月1日(木)給食の時間の「黙食」について

〇今週に入り、文部科学省は給食の時の過ごし方について、「適切な対策を行えば会話は可能」とする通知を都道府県の教育委員会などに出しました。具体的には、「座席配置の工夫や適切な換気の確保などの措置を講じた上で、給食の時間において、児童生徒などの間で会話を行うことも可能」などとして、地域の実情に応じた取り組みを検討するように求めています。

〇ある報道によると、文科省へのインタビューとして、「これまでも文科省の感染対策マニュアルでは、給食時に飛沫を飛ばさないよう『机を向かい合わせにしない』『大声での会話を控える』といった対策を示しているが、全く会話をしない『黙食』という言葉は使っていない」との記事があり、違和感を覚えました。学校現場では常に最悪の事態を避けることを優先してきたからです。また「飛沫を飛ばさないように上手に話しながら食べなさいなど」を子どもたちに指導するのは困難です。目的はわかっても、ではどうするかの手段も一緒に提示してあげなければいけないからです。

〇今も給食の時間になると生徒たちが一斉に前を向き、配膳を終えると黙って給食を食べています。そして20分ほどで食べ終わると再びマスクをつけて食器を片づけています。2年半黙食を徹底してきたので、生徒の中には話しながら食べることに抵抗を感じる子もいると思います。ここにきて感染者も再び増えている状況なので、まずは教育委員会の方針も含めて校内で検討していきます。

〇学校でのコロナ対策をめぐっては、「継続した対策が必要だ」という意見もある一方で、「黙食やマスクなどが生徒たちのストレスやコミュニケーション不足の一因になっている」という声もあります。私としましては、保護者へのアンケートが終わったので、今月中に生徒への学校評価アンケートを行う予定でいますので、その中で、「あなたは今後も給食時の黙食を続けていくべきだと思いますか?」の質問項目を入れ、生徒の意識を把握していきたいと思います。

〇コロナについては、これまでわからないとことが多く、生徒たちを守るために、専門家などの意見を参考にした行政機関の方針に疑いを持たずにとにかく従うことを優先してきました。それはそれで仕方がない面もあったと思います。ところがその中で一番感じたことがあるのは、生徒たち自身であり、彼らに「自分たちが学校生活の主役であるという当事者意識」をもってもらうことが、彼らのこれからの時代を生き抜く力の育成になると感じています。もちろん生徒アンケートの結果のみをもって判断はしません。方針が決まりましたらお知らせします。

須藤昌英

(昨日の黙食の様子)