創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2022年4月の記事一覧

4月17日(日)「遺伝子オン」で生きる

〇昨年お亡くなりになった、筑波大学名誉教授の村上和夫先生は、バイオテクノロジーの権威でしたが、何冊かの本で、わかりやすく「私たちに人間の無限の可能性」を遺伝子の視点で教えてくれています。要点だけ紹介します。

〇一個の細胞内の遺伝子がもつキャパシティー(潜在能力)は、とても大きく、かりに遺伝子のもつ全能力を100とすれば、その3%から5%くらいしか私たちは用いていないと言われています。この「遺伝子のスイッチをオン」にして生きていけば、これまでとは違う新たな自分をつくっていけるのです。たとえば新年度の進級や進学で、環境が変わったり違う先生や友達に出会ったりすることによって、遺伝子は比較的簡単に「スイッチオン」になります。特に人との出会いが「スイッチオン」の欠かせない要因であり、どんな出会いであっても「この出会いが自分にすごい結果を呼ぶかもしれない」と期待していいのです。

〇また環境というと「いい環境」と「悪い環境」という考え方がすぐに出てきますが、「スイッチオン」のためには、環境の善し悪しよりも、まず「変える」ということをだけが必要です。自分が行き詰っていると感じるとき、あるいは自分をもっと成長させたいようなときは、環境を変えてみる価値は大いにあるそうです。

〇さらに強い意志や使命感をもつことも遺伝子を「スイッチオン」にしますし。他を利する生き方も遺伝子をオンにします。他を利する生き方をしていると、ネガティブ・ストレス(欲・競争・出世・憎む・恨む・陥れる等)から無縁でいられるので、健康にもよいしいつも元気いっぱいでいられます。人間は不思議なもので、同じ苦労でも自分の欲得でやるときは、こだわりが強いので結構疲れますが、純粋に人のためと思ってやるときは、なぜか生き生きわくわくできる経験がきっと誰にでもあるでしょう。

〇科学者が言うことには説得力がありますし、私も経験上から「素直な人は伸びる」という言葉の「素直」とは、「今の自分を大切にし、将来の自分に期待する」心情をもてることではないかと思ってきました。そして素直な人は、常に「感謝の心」も備えもっています。生徒達には素直な心で自分の遺伝子をオンにしてもらいたいです。

〇以上のようなことを前任校では、全校生徒に話したことがありましたが、今度富勢中でも機会をみて話してみようと思います。

須藤昌英

4月16日(土)身だしなみや生活のリズムを整えることの効能

〇五木寛之の『大河の一滴』の中に、2年前にお亡くなりになったC・W・ニコル氏のから聞いた話があります。

〇ニコル氏が「南極へ探検に行ったときの話」で、五木氏が、「南極などの極地では、長いあいだテントを張って、くる日もくる日も風と雪と氷のなかで、じっと我慢して待たなければいけないときがある。そういうときに、どういうタイプの連中がいちばん辛抱づよく、最後まで自分を失わずに耐え抜けたか。」と尋ねると、ニコル氏は、「それは必ずしも頑健な体をもった、いわゆる男らしい男といわれるタイプの人ではない」と言ったとのこと。

〇では再び、「ではどんなタイプの人か」と尋ねると、ニコル氏は、「南極でテント生活をしていると、どうしても人間は無精になるし、そういうところでは体裁をかまう必要がないから、身だしなみなどということはほとんど考えなくてもいい」ようになってしまう。ところが、そんな中であっても、「なかには、きちんと朝起きると顔を洗ってひげを剃り、一応、服装をととのえて髪もなでつけ、顔をあわせると「おはよう」とあいさつし、物を食べるときには「いただきます」と言う人もいる」とありました。そして「こういう社会的なマナーを身につけた人が……、厳しい生活環境のなかで最後まで弱音を吐かなかった」という話でした。

〇過酷な南極のテント生活ほどではないにしても、この2年間は「コロナ、コロナ」で気が滅入ることもあったり、外出は控え以前よりも自宅にいることが多くなったりしていました。

〇そういうときであっても、朝起きる時に起きて、きちんと身だしなみをととのえて、「おはよう」などと、お互いに挨拶をするということは大事だとあらためて思います。

〇学校は学ぶでありますが、それ以外にも、良い生活習慣を身に付けることができ、よき生活習慣を身につけていることが、どんな時にも自分自身を守ることになるのではないでしょうか。

須藤昌英

4月15日(金)年度初め保護者会

〇本日、保護者会にご参加くださいました皆様、ありがとうございました。全体会後、1及び3学年は学級にて懇談会、2学年は体育館で林間学校の説明をさせていただきました・

〇お子様の件で、気になることがありましたら、本校職員にご相談ください。

須藤昌英

【保護者会での校長挨拶の要約】

本日はお忙しい中、また足元の悪い中、保護者会への参加、ありがとうございます。この1日より、前任の髙橋校長のあとを引継ぎ、就任しました須藤です。どうぞよろしくお願い致します。4月5日の始業式での生徒たちの姿を見て、感動・感激しました。

ちょうど2年前の3月,突然当時の総理大臣の「学校休業宣言」により、臨時休業になり,私は前任校で校長としてどのように卒業式を行うかで,右往左往していました。試行錯誤の結果として,初めて来賓,保護者,在校生を会場に入れず,広い体育館に目いっぱい170人の卒業生を間隔をあけて座らせ,その様子をYouTubeで保護者や地域の方々にみてもらうという試みを行いました。そのとき,「コロナによって確実に世の中は変わりつつある」と実感したのを今でも覚えております。

そしてこの2年間は、市教委で主にコロナ対策を行ってきました。柏市は中核市として、単独の保健所を設置しています。市教委と保健所が連携し、学校からの報告を受け、濃厚接触者の特定や学級閉鎖をするか否かなどを協議しました。松戸・我孫子・流山・野田などの周辺他市は、県の保健所の管轄なので、特にピーク時には濃厚接触者などはとても追いきれないので、1人でもでれば学級閉鎖、もしくは見逃すこともあったようです。実際に報道では連日のように、柏市の発症者等の人数が一番多く、ある時は市民からの問い合わせで、「なぜ柏市ばかり多いのか。学校はきちんと対策しているのか」などもありましたが、市教委として「学校は頑張って対策をしています」と答えてきました。

そして、「子どもと学校のつながりを保ち、子どもの学びをとめない」を市教委の使命として位置づけ、色々な対応策を講じてきました。その際、小中学校校長会とは、常に情報を交換し、現場からの意見も聴取しました。丁度校長会の会長が髙橋校長だったので、毎日のようにやりとりをしました。

具体的には、分散登校や短縮授業の実施、給食の希望制における給食費の対応、部活動の内容制限、子どもと直接ふれあう3回の教職員のワクチン接種、全児童生徒へのタブレット配付(3万台、20億円以上)、タブレットの効果的な活用のための教職員研修など、私の教職経験35年では経験したことのないことばかりでした。

後でお話ししますが、この2年間の経験を通し、すべてに「正解(最終解)はない、教科書はない、答えありきではない、これまでの知識は役に立たない」ことを痛感しましたが、これはまさしく、これからの社会に出ていく子どもたちに身に付けてもらいたい力だと思います。目の前の現状を分析し、最善策を話し合い、実施した上で失敗をまた改善していくことを、すべての授業で疑似体験させていかねばなりません。来月の26日と27日は、授業参観を行いますので、どうぞご覧ください。

4月15日(金)市長の「子育て・教育世代を支援する」施策について

〇昨年11月に就任した太田市長は、下記のように、未来を生きる子どもたちを育てることを、施策の筆頭に位置付けています。

〇校長として、市のバックアップのもと、「学び続ける富勢中の生徒・教職員」を実現させていきます。

須藤昌英

4月15日付 広報かしわ第1面(朱線は校長による)

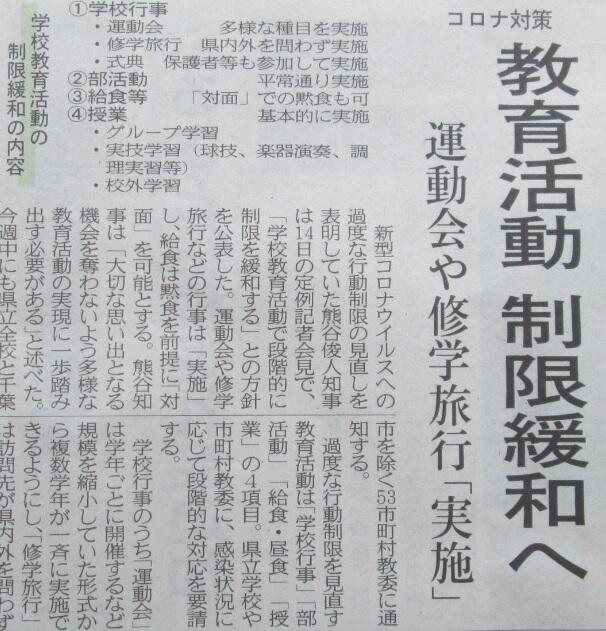

4月15日(金)知事の「教育活動の制限緩和」についての発言

〇熊谷千葉県知事は、昨日の定例記者会見で、下記のような内容を発言しました。

〇本校としましても、手放しに喜ぶのではなく、今後も生徒たちの健康状況を把握したり、市教育委員会との情報共有をしたりしながら、慎重かつ前向きに「出来ることを増やしていく」検討をしていきます。

須藤昌英

4月15日付:千葉日報第1面

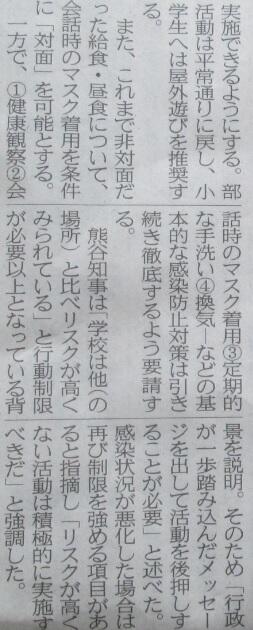

4月14日(木)新入生歓迎会

〇新入生に富勢中の諸活動を紹介し、富勢中の一員としての生活を、本格的にスタートできるように、2学年と3学年生徒が準備をしてくれました。

〇感染症対策として、主に事前に作成したビデオを投影する形をとりました。

須藤昌英

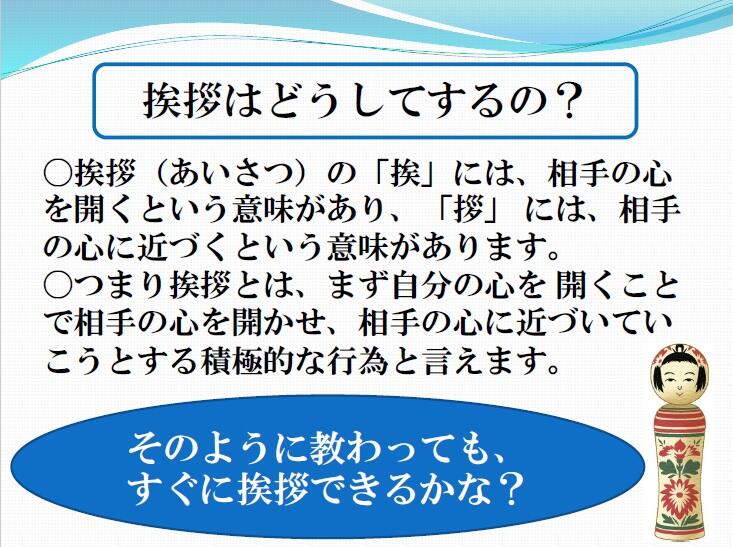

〇校長の話では、「富勢中三大伝統」のうち、4月5日の始業式に2学年と3学年生徒に話した「挨拶」について、再度話しをしました。

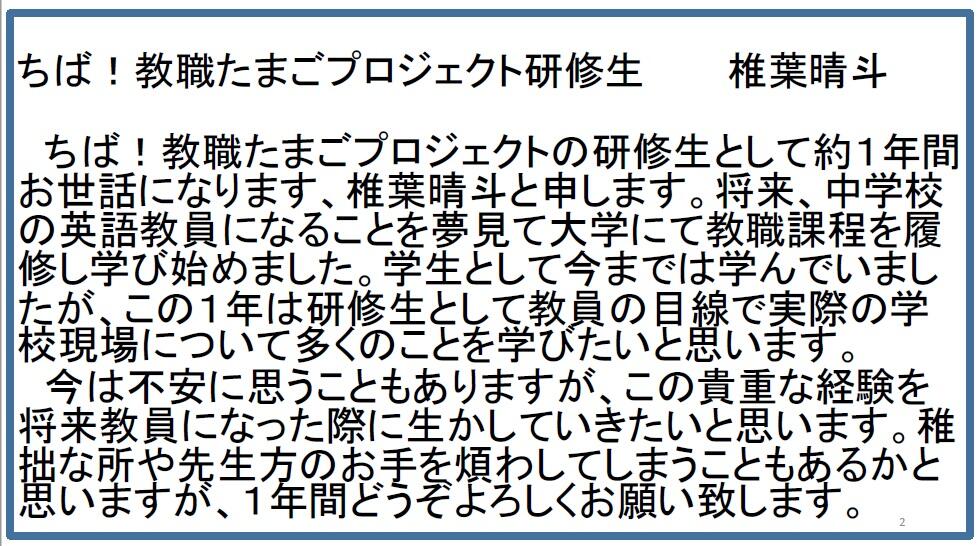

4月14日(木)ちば!教職たまごプロジェクト研修生

〇本日から、大学生で教職員を志望している椎葉さんが、毎週木曜日にインターンシップとして、本校で研修します。

〇「教育実習」は、大学の取得単位で3週間の期間ですが、この通称「たまプロ」は、年間を通して学校現場で学ぶことができるので、とても有意義な機会となります。

〇我々の後輩を育てていくつもりで支援しますし、精一杯生徒たちとふれあってもらいたいと思います。

須藤昌英

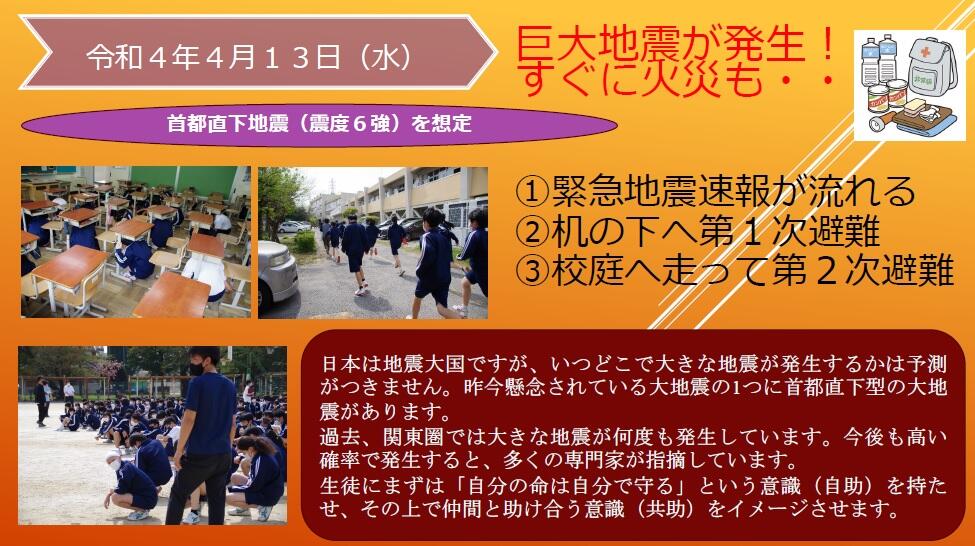

4月14日(木)第1回避難訓練

〇昨日、私は定例校長会議に出席し参加できませんでしたが、全校生徒で避難訓練を行いました。

〇教職員からは、全員真剣に取り組んでいたと報告を受けました。

〇日頃から「万が一はないだろう」ではなく、「万が一はあり得る」との危機意識をいつももっています。

須藤昌英

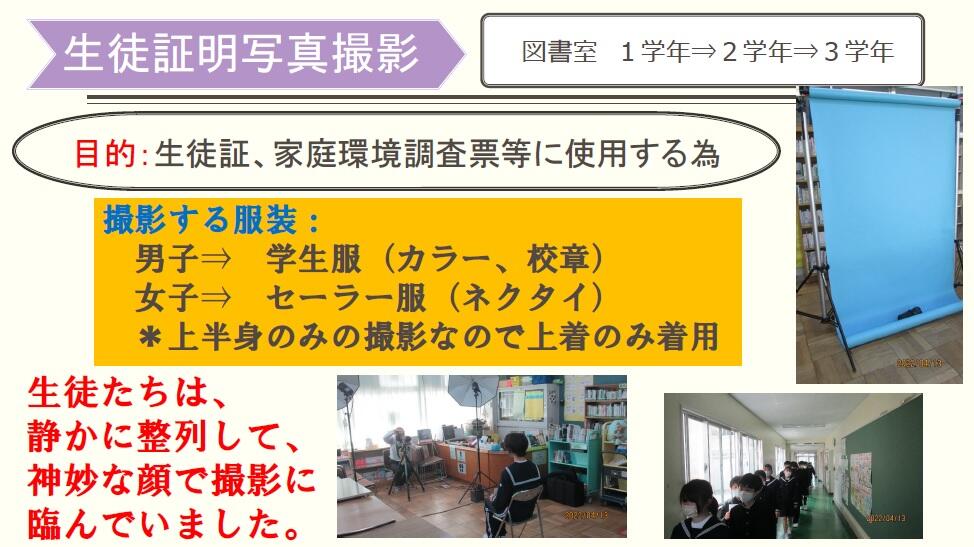

4月13日(水)生徒証明写真撮影

4月13日(水)熱中症対策の水筒持参のお願い

4月13日(水)ヒマワリの種まき

〇昨日、あすなろ学級のみなさんが、正門わきのフェンス沿いに、ヒマワリの種を植えました。さて、いつ頃開花するのでしょうか?楽しみです。

須藤昌英

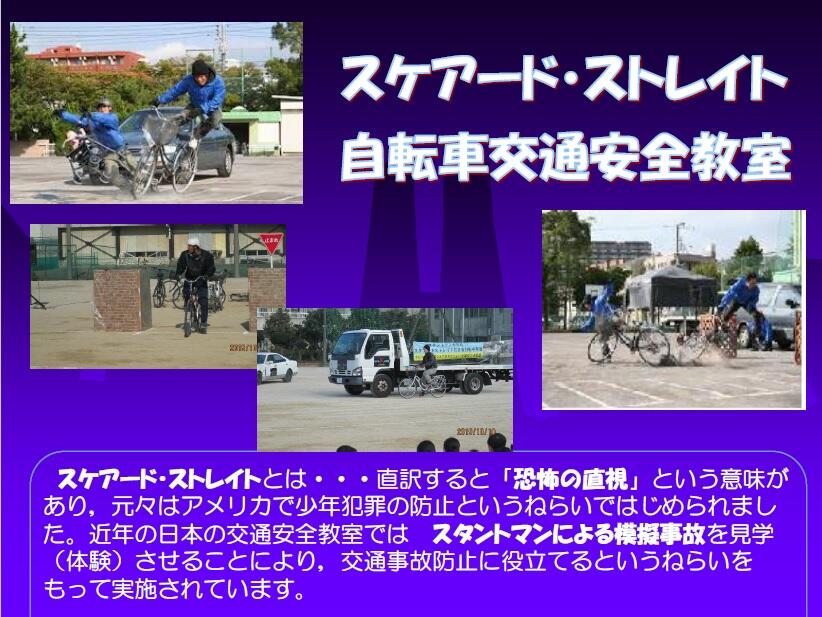

4月12日(火)自転車交通教室(スケアード・ストレイト)

〇柏市役所交通施設課、柏市教育委員会、柏警察署、柏交通安全協会の皆さまとスタントマンの派遣会社のおかげで、自転車交通安全教室を開くことができました。

〇本校にも70名ほど自転車通学者がいます。また普段から多くの中学生が塾や買い物等で自転車を利用しています。自転車は道路交通法でも軽車両として扱われており、交通ルールを守らないと乗ってはいけません。ただし、自分だけで守っても交通事故に巻き込まれることがあります。

〇私も3年前にバイクに乗っていて、交差点を右折しようとしたとき、前の横断歩道に通行人がいたので、横断歩道の手前で停車して待っていました。そこへ後ろから車に衝突され、バイクは前に飛ばされ、私も道路に投げ出されました。幸い頭は打たなかったので、入院はしませんでしたが、その後3カ月間病院で診察とリハビリを行いました。

〇以前には「ながらスマホ」の大学生が自転車で老人に衝突、転倒させ、死亡させるという事件も報道されていました。それに伴う賠償金も何千万円になっているようです。

〇「生徒たちが被害者にも加害者にもなってほしくない」というのが、保護者・地域の皆さん・教職員の共通な願いです。全校生徒が、しっかりと話を聞いて、学んでいました。

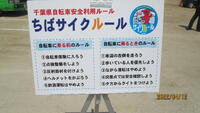

【千葉県自転車交通安全ルール】

〇自転車に乗る前のルール

・自転車保険に入ろう

・整備をしよう

・反射器材をつけよう

・ヘルメットをかぶろう

・飲酒運転はやめよう

〇自転車に乗る時のルール

・車道の左側を走ろう

・歩いている人を優先しよう

・ながら運転はやめよう

・交差点では安全確認しよう

・夕方からはライトをつけよう

4月12日(火)発育測定

4月12日(火)多様性について

〇「多様性」もしくは「ダイバーシティ」という言葉を最近よく耳にします。私自身も職員会議で、「生徒たちの多様性を尊重していき、可能な限りその生徒にあった『オーダーメイド』の教育を模索していきましょう」などと教職員に説明しています。

〇大切なのは、それを耳障りのよい「キャッチフレーズ」で終わらせてはいけないと思うのです。オックスフォード英語辞典によると、多様性(diversity)は、「互いに非常に異なる多くの人や物の集まり」と定義されています。

〇様々な立場や考えの違う人へ配慮や理解を示すことで、お互いを尊重しあい、調和のある場所や世界を一緒につくっていきたいのですが、特に日本は、「社会の多様性が見えにくい国」と言われています。

〇日常生活の中でも、自分とは意見の異なる人と出会うことはたくさんあり、そのたびに相手を拒否したり遠ざけたりしたのでは、自分も内向きになりますし、周囲にも良い影響を与えません。

〇まずは大人の私たちから、意識を変えていく必要があると感じます。ただ、難しいことではなく、以前にも書きましたが、「鎌研(かまと)ぎの名人が鎌研ぎの名人たるゆえんは、たとえどんな下手な人が研いだ鎌であっても、自分には及ばない点を一点見つけることができる」つまり、相手の欠点ではなく、相手には自分には及ばないところが必ずあり、それをみつけた時に、相手の良さがわかり、そう思って人に接していると、自然と相手を尊重(リスペクト)できるようになるのではないでしょうか。

〇最近読んだ本の中に、「多様性は社会的、経済的活力の源泉である」とありました。富勢中もそういう意味では、「多様性の宝庫」です。

〇すでに正門付近のソメイヨシノは葉桜になりましたが、校庭にはピンクの色が濃いおそらくカンヒザクラは、まもなく満開になろうとしています。このように身近な自然にも、多様性がしっかりと根付いていることに感動しました。

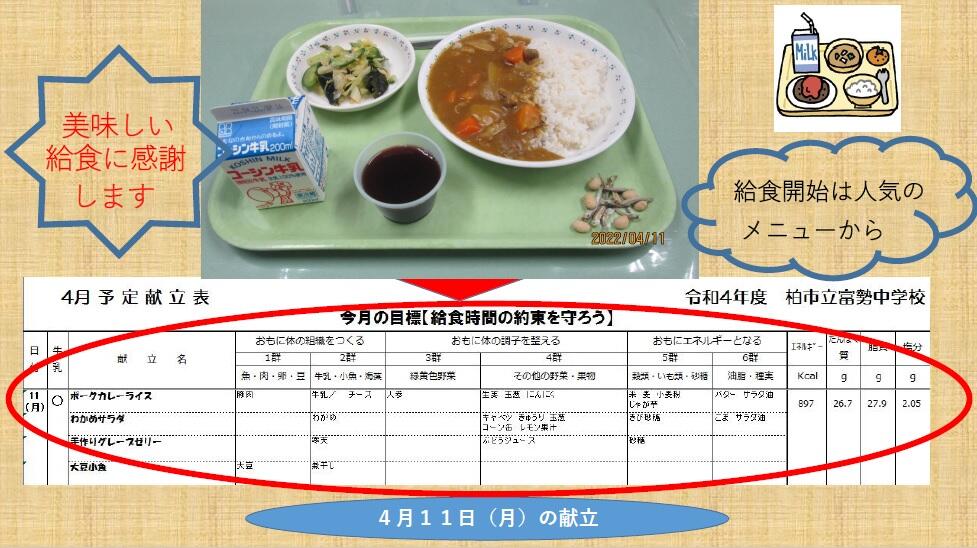

4月11日(月)給食開始

〇生徒たちが待ちに待った給食がはじまりました。

〇校長は、生徒が食べる30~40分くらい前に「検食(実際に食べて色や味などのチェック)」をします。少し大げさに言うと、「自分の身体を張って、生徒が安心して食べられる」ようにしています。今日ももちろん、「問題はありません」でした。

〇1学期は、7月15日(金)が給食最終日です。

須藤昌英

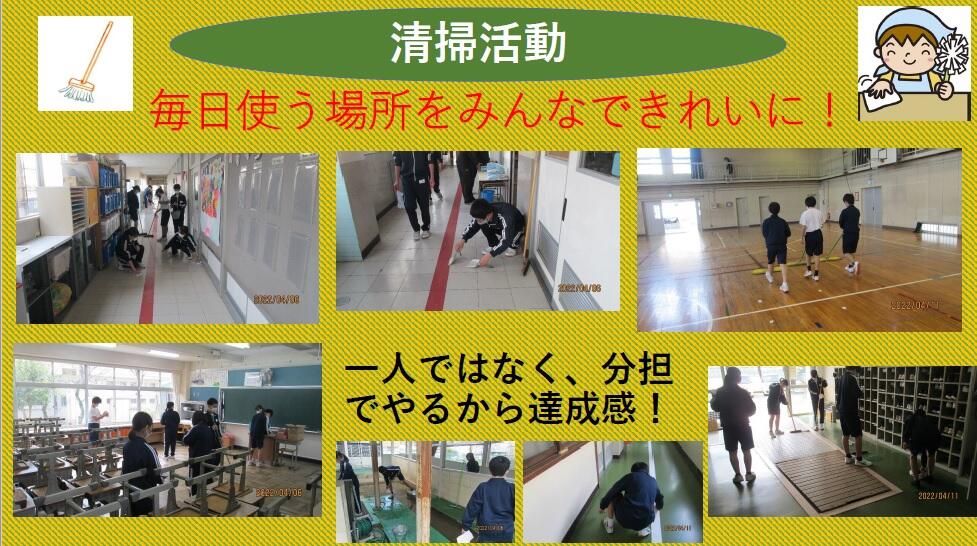

4月11日(月)清掃活動

〇富勢中学校の生徒が行う活動の中で、特に伝統として引き継がれている「挨拶・清掃・歌声」があります。始業式では、生徒たちにその中の「挨拶」について、話をしました。

〇その一つの「清掃」ですが、生徒全員が自分の分担範囲を担当しています。この清掃は、いわゆる「日本型教育」の一つになるそうで、他の国ではほとんど生徒が清掃することはないそうです。

〇ではなぜ、日本では昔から行っているのでしょうか?色々な理由があると思いますが、まず自分たちの学校は自分たちできれいにし、「感謝の気持ちをもたせること」が目的としてあると思います。ただ。感謝の気持ちは押し付けられて湧くものではありませんので、「やらされている」と感じた場合には難しいことも事実です。

〇次に実際に「体験活動」の一つとして、学校生活の中に位置づけられています。体験活動とは、大げさに言えば文字どおり、「自分の身体を通して実地に経験する活動のことであり、子どもたちがいわば身体全体で対象に働きかけ、かかわっていく活動」です。清掃であれば、「1つのゴミを拾えば1つだけきれいになる」という単純で当たり前のことを「身体で感じ、覚える」ことです。

〇人間は頭で物事を「理解」することが多いですが、それはあくまでも脳での作業であり、実際に手や足の身体を動かさないと、物事の本質を本当の意味での「理解」はできないのではないかと思います。お題目で「ゴミがあれば拾う」「汚れたら掃除する」といくら唱えてみても、実際にやってみなければその重要性はわかりません。

〇ただ一方で、「ゴミを落とさない」「汚れないように使う」という視点も大切ですので、たまには「清掃の無い日」をつくって、その日はいつもより汚さないように意識して生活させることもしていきたいと思います。

須藤昌英

4月11日(月)祝:小学校3校入学式

〇本日は、富勢小学校、富勢東小学校、富勢西小学校の入学式です。おめでとうございます。

〇コロナ禍の前には、中学校から校長、教頭、教務主任が分担し、それぞれの入学式に参列させてもらっていましたが、今回も「来賓はなし」ということで、残念ですがこのをかりて、お祝い申し上げます。

〇また先週の本校の入学式に際しては、朝の正門で、上記の3校の校長先生方(中谷光男校長、宮本健寿校長、伊藤嘉章校長)が、新入生を出迎え、言葉をかけていただきました。ありがとうございました。

〇本校も含めた富勢中学区の4校は、学区共通の目標として、「自ら学び、心豊かに、たくましく生きる、富勢の子の育成」を掲げ、教育課程の違いを超えて、連携していきます。

〇9日(土)も富勢小において、「富勢中学校区学校運営協議会」企画会議がありました。会長の涌井正幸様、副会長の吉田敬様からの協力的なお話を伺い、小中学校9年間の学びの連続を大切にし、そこで育った生徒が、来年3月の本校の卒業式で、胸をはって巣立っていけるようにしていきたいと思いました。

須藤昌英

(富勢小学校の鯉のぼり)

(学校運営協議会企画会議)

4月10日(日)地域部活動への移行について

〇文部科学省は、休日の部活動を令和5年度以降段階的に地域へ移行していく方針を示しています。具体的には、休日の指導や大会への引率などで教員をサポートする方々を配置したり、拠点校に一つの学校だけでなく、複数の学校の生徒が集まり、野球やバスケット、吹奏楽などの活動を一緒に行ったりすることが想定されています。その背景には、学校(教員)の働き方改革の一環としての方策として位置づけられていますが、実現するためには、幾つかのハードルがあるのも事実です。

〇そもそも学校の部活動は、スポーツや音楽などに興味・関心のある同好の生徒が参加し、教師等の指導の下、学校教育の一環として行われ、我が国のスポーツや音楽などの振興を大きく支えてきました。また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図ったり、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学びの場、そして活躍の場として、教育的意義を有したりしています。

〇しかしながら、今日においては、社会・経済の変化等により、教育等に関わる課題が複雑化・多様化し、学校や教師だけでは解決することができない課題が増えています。とりわけ、少子化が進展する中、部活動においては、従前と同様の運営体制では維持は難しくなってきており、学校や地域によっては存続の危機にあります。

〇将来においても、全国の生徒が生涯にわたって豊かにスポーツや音楽などを楽しむ資質・能力を育む基盤として、部活動を持続可能なものとするためには、各自のニーズに応じたスポーツ・音楽などを行うことができるように、抜本的な改革に取り組む必要があります。

〇柏市においても、教育委員会が昨年度からある中学校を指定し、その学校のいくつかの部活動に、NPO法人からコーチを派遣する試行的な取組を行っています。その成果を今年度中にまとめた上で、来年度から市内で段階的に、生徒にとって望ましいスポーツや音楽などの環境を構築するという観点に立って、部活動が地域、学校、競技種等に応じた多様な形で最適に実施されることを目指しています。

〇本校といたしましても、市の方針を受け、教育委員会と連携し、地域や保護者の意見を伺いつつ、今後の方向性を検討してまいります。

須藤昌英

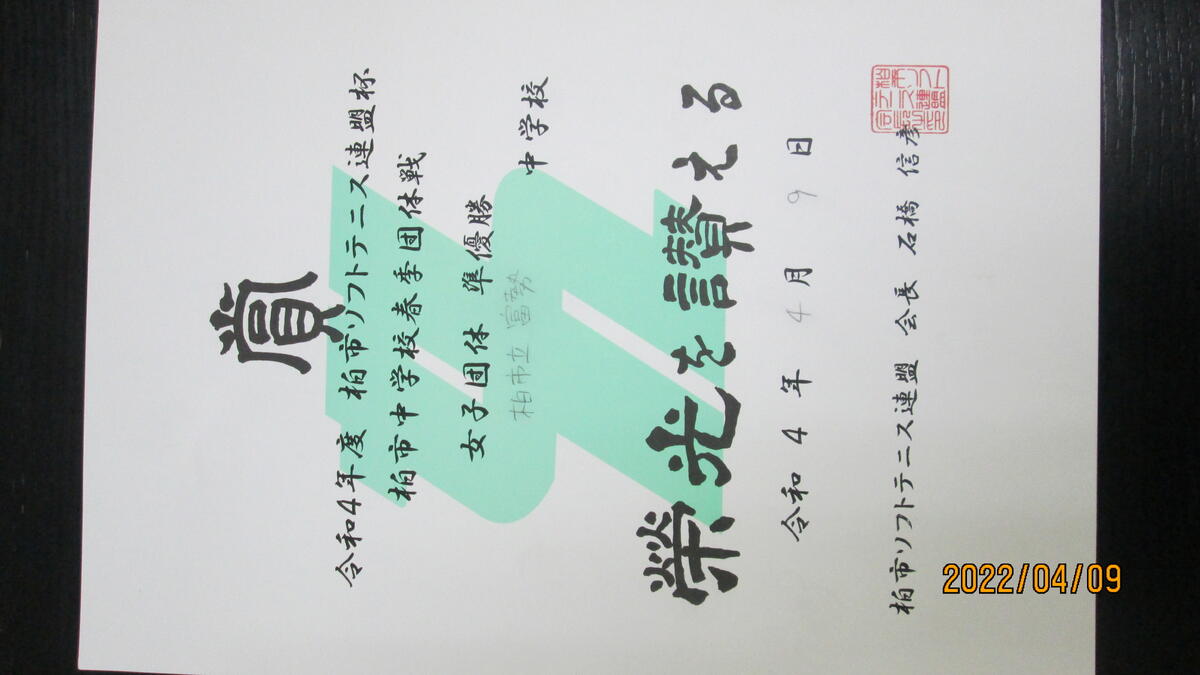

4月9日(土)春季大会開始(ソフトテニス女子団体:準優勝)

4月9日(土)「教えることの難しさ」について

〇平成4年に亡くなられた教育者(哲学者)の森信三先生が書かれた『修身教授録』という本があり、毎年この時期、取り出しては読み返しています。

〇その中で、「人を教えるということは実は教える者自身が常に学ぶ事である。」と明言されており、「教えることは学ぶこと」とあることが、若いころから私の頭にあります。

〇森先生は、「教科の内容を教えるだけでも、実に容易ならざらる準備と研究を要する」のですが、「教育の眼目である相手の魂に火を付けてその全人格を導くということになれば、私達は教師の道が、実に果てしないことに思い至らしめられるのであります」と書かれています。実に、「一人の人間の魂を目覚めさすと言うことは至難中の至難」なのだと思います。

〇では、この至難のことにどう対処したらよいのか、森先生は、「それに対処する道はただひとつあるのみであってそれは『人を教えようとするよりも自ら学ばねばならぬということであります』」と述べられており、「学び続ける富勢中」を今年のテーマにしようと提案した私自身が、襟を正していかねば・・と感じています。

須藤昌英