文字

背景

行間

令和3年度 高田っ子ニュース

2021年7月の記事一覧

一学期終業式

一学期終業式

今日は終業式。令和3年度の一学期が終わりました。終業式の中で,校長先生から「一学期に頑張ったこと」「高田っ子に身につけてほしい3つの力」「安全な夏休みの過ごし方」についてお話がありました。子どもたちは,自分自身の一学期の成長を感じ,二学期に向けての課題も見つけていました。

昨年度のテーマが「学びを止めない」であったなら,今年度は「新しい学びの形を生み出す・つくり出す」だと言えると思います。新型コロナウイルスの感染状況は収まる見通しが立っていません。しかし,「withコロナ」の考え方をもとに,「どんな方法なら実施できるのか」「どのように子どもたちの経験を増やせるのか」と考えてきた一学期でした。

先月行われた体育発表会では,保護者の皆様へ子どもたちが活動する姿を2年ぶりに直接お見せすることができました。子どもたちが大きく成長できたり,保護者の皆様が参観できたりする機会である行事と感染対策の両輪で実施することができました。

日々の授業の中でも,感染対策を講じながら,子どもたち同士が交流する場面を作ったり,学年で一丸となって取り組んだりする活動を徐々に取り入れるようにしてきました。関わり合う場面を通して,相手の気持ちを思いやったり,自分の考えを伝えたり,どうしたらよいか考えたりする力を付けてきています。

保護者の皆様へ。我々が進めている教育活動は,保護者の皆様のお力添えがなければ成り立ちません。毎日の健康観察や持ち物の準備,お子様への声かけなどご家庭でサポートをしていただいたおかげで,この日を迎えることができました。そして,子どもたちは大きく成長をすることができました。今学期もたくさんのご理解,ご協力をいただきまして,誠にありがとうございました。

今後も保護者の皆様と同じ方向を向いて,子どもたちの成長のために職員一同力を注いでまいります。来週の個人面談の際に情報交換をしたいと考えておりますので,よろしくお願いします。

最後に,高田っ子のみんなへ。2年ぶりの長い夏休みです。まずは,安全第一で自分や周りの人の命を大切にしてください。次に,学習にも遊びにも全力で取り組んで,楽しく有意義な毎日を過ごしてください。そして最後に,9月1日(水)にみんながそろって元気に会えるのを,先生達みんなで待っていますよ!よい夏休みを!

昨年度のテーマが「学びを止めない」であったなら,今年度は「新しい学びの形を生み出す・つくり出す」だと言えると思います。新型コロナウイルスの感染状況は収まる見通しが立っていません。しかし,「withコロナ」の考え方をもとに,「どんな方法なら実施できるのか」「どのように子どもたちの経験を増やせるのか」と考えてきた一学期でした。

先月行われた体育発表会では,保護者の皆様へ子どもたちが活動する姿を2年ぶりに直接お見せすることができました。子どもたちが大きく成長できたり,保護者の皆様が参観できたりする機会である行事と感染対策の両輪で実施することができました。

日々の授業の中でも,感染対策を講じながら,子どもたち同士が交流する場面を作ったり,学年で一丸となって取り組んだりする活動を徐々に取り入れるようにしてきました。関わり合う場面を通して,相手の気持ちを思いやったり,自分の考えを伝えたり,どうしたらよいか考えたりする力を付けてきています。

保護者の皆様へ。我々が進めている教育活動は,保護者の皆様のお力添えがなければ成り立ちません。毎日の健康観察や持ち物の準備,お子様への声かけなどご家庭でサポートをしていただいたおかげで,この日を迎えることができました。そして,子どもたちは大きく成長をすることができました。今学期もたくさんのご理解,ご協力をいただきまして,誠にありがとうございました。

今後も保護者の皆様と同じ方向を向いて,子どもたちの成長のために職員一同力を注いでまいります。来週の個人面談の際に情報交換をしたいと考えておりますので,よろしくお願いします。

最後に,高田っ子のみんなへ。2年ぶりの長い夏休みです。まずは,安全第一で自分や周りの人の命を大切にしてください。次に,学習にも遊びにも全力で取り組んで,楽しく有意義な毎日を過ごしてください。そして最後に,9月1日(水)にみんながそろって元気に会えるのを,先生達みんなで待っていますよ!よい夏休みを!

お楽しみ会特集

お楽しみ会特集

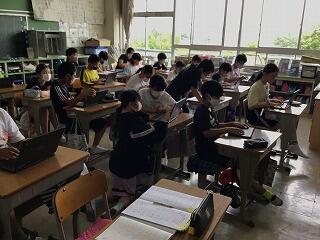

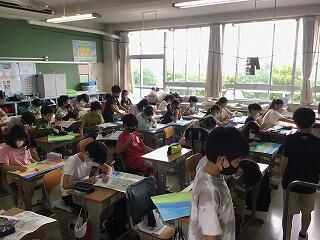

1学期も残すところ2日となりました。夏休みを目前に控え,「夏休みのしおり」について説明をしたり,夏休みの課題を配付したり,教室の大そうじをしたりしているクラスが多かったです。

また,各クラスで「お楽しみ会」を企画して,クラスの友達や先生と仲良く楽しく過ごしている姿も見られました。1学期最後の思い出は作れたかな?

朝から熱中症の厳重警戒レベルとなったため,残念ながら教室でのレクとなりましたが,各教室から子どもたちの歓声が響いていました。

明日が1学期の終業式です。全員がそろって終えられるよう,しっかりご飯を食べて,しっかり睡眠をとって,元気に登校してきてくださいね!

また,各クラスで「お楽しみ会」を企画して,クラスの友達や先生と仲良く楽しく過ごしている姿も見られました。1学期最後の思い出は作れたかな?

朝から熱中症の厳重警戒レベルとなったため,残念ながら教室でのレクとなりましたが,各教室から子どもたちの歓声が響いていました。

明日が1学期の終業式です。全員がそろって終えられるよう,しっかりご飯を食べて,しっかり睡眠をとって,元気に登校してきてくださいね!

休み時間特集

休み時間特集

みんなの時間になると、元気いっぱいの子ども達が校庭に出ていきます。

今日は、気温が低いこともあり、多くの子どもがからだを動かしていました。

ものすごい速さで、走り回っているのは、何と、2年生の増尾先生でした!

今日は、気温が低いこともあり、多くの子どもがからだを動かしていました。

ものすごい速さで、走り回っているのは、何と、2年生の増尾先生でした!

特設スポーツクラブ始動!

特設スポーツクラブ始動!

先週の吹奏楽部に続き,今週からスポーツクラブの活動も再開しました。朝から体を動かすことで,体力の向上を目指しています。

活動人数を制限したり,マスクを着用して活動したり(運動の強度によっては,身体的距離を確保した上でマスクを外します),こまめに水分補給タイムを取ったりと,暑さ対策と感染症対策の両方を講じながら活動を進めています。

初回の活動では,「家の周りでもできる簡単な運動」を紹介しました。暑さの厳しい夏でも,体を動かすことはとても重要です。夏休み中も涼しい時間を見つけて,毎日少しずつ運動してほしいと思います。

活動人数を制限したり,マスクを着用して活動したり(運動の強度によっては,身体的距離を確保した上でマスクを外します),こまめに水分補給タイムを取ったりと,暑さ対策と感染症対策の両方を講じながら活動を進めています。

初回の活動では,「家の周りでもできる簡単な運動」を紹介しました。暑さの厳しい夏でも,体を動かすことはとても重要です。夏休み中も涼しい時間を見つけて,毎日少しずつ運動してほしいと思います。

鉄棒名人 (休み時間)

今日も元気な高田っ子。

休み時間になると鉄棒が大人気

見ていると、こっちまで目が回ってしまうほどです。

休み時間になると鉄棒が大人気

見ていると、こっちまで目が回ってしまうほどです。

今日の学校の様子

今日の学校の様子

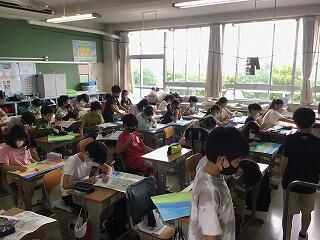

ぐずついた天気が続いていますが,子どもたちは集中して学習に取り組んでいます。今日は一学期のふり返りやまとめをしているクラスが多かったです。

一学期は残り4日となりました。体調に気を付け,元気に夏休みを迎えましょう!

一学期は残り4日となりました。体調に気を付け,元気に夏休みを迎えましょう!

今日の様子(6年生)

6年生の教室では、1学期の復習を行っていました。

どの教室も落ち着いた態度で、学習に励んでいます。

さすが、高田小を支える最高学年です。

どの教室も落ち着いた態度で、学習に励んでいます。

さすが、高田小を支える最高学年です。

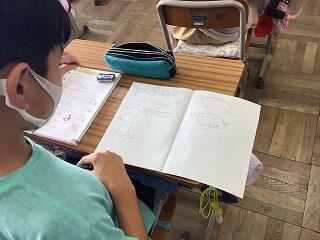

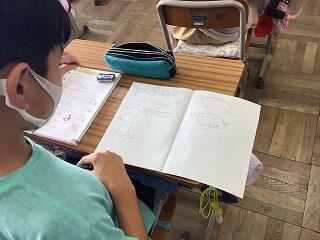

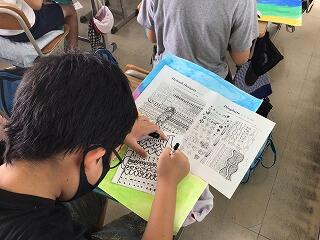

今日の様子(5年生)「図工」

5年生の教室をのぞいてきました。

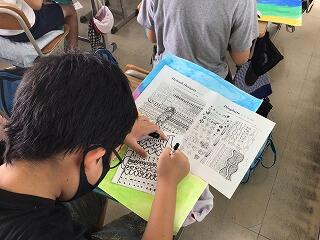

図工では、絵をかいています。複雑で独創的な模様を描いていました。

どんな作品ができるのか、楽しみですね!

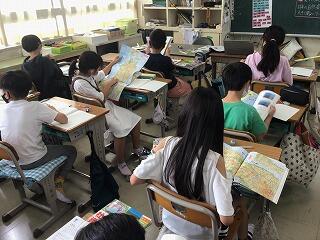

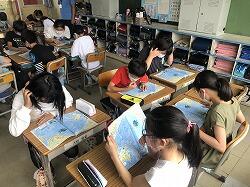

社会では、お米作りの学習をしています。

地図帳から、お米をおいしく作る秘密をさぐっていました。

図工では、絵をかいています。複雑で独創的な模様を描いていました。

どんな作品ができるのか、楽しみですね!

社会では、お米作りの学習をしています。

地図帳から、お米をおいしく作る秘密をさぐっていました。

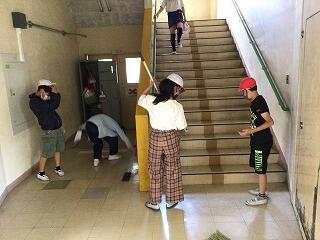

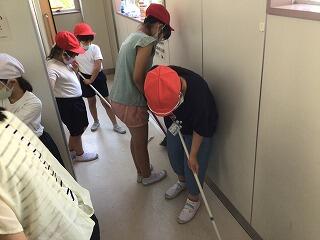

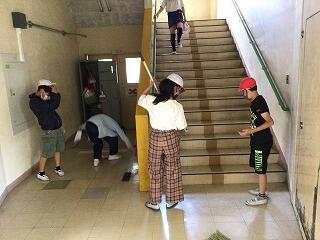

そうじ名人 「part3」

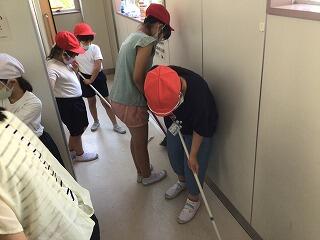

じめじめした日が続いていますが、高田っ子の心はピカピカです。

今日もそうじを頑張るステキな高田っ子を紹介します。

今日もそうじを頑張るステキな高田っ子を紹介します。

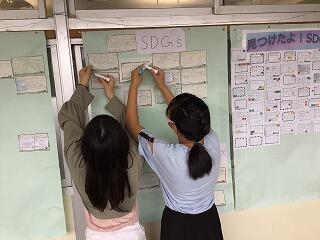

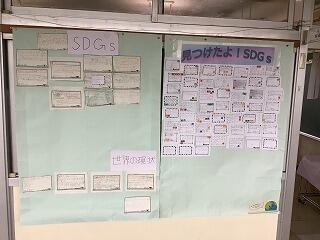

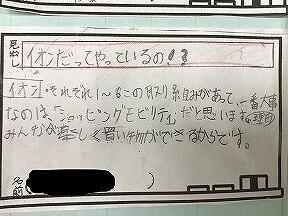

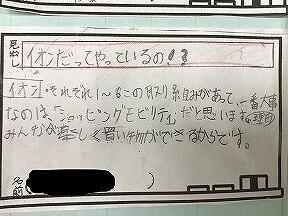

SDGs 総合 (5年生)

5年生の廊下を通ると、SDGsの掲示物があります。

総合の学習で、身近なSDGsの取り組みについて調べています。

イオンやヨーカドーでも、様々な取り組みがされているようです。

お出かけの際、家族で探してみると楽しそうですね!

総合の学習で、身近なSDGsの取り組みについて調べています。

イオンやヨーカドーでも、様々な取り組みがされているようです。

お出かけの際、家族で探してみると楽しそうですね!

吹奏楽部 始動!

放課後になると、体育館から、ステキな音色が響いてきます。

吹奏楽部の練習が本格的に始まりました。

活動初日は、音楽室にて今後の予定を確認しました。

楽器を合わせる練習は密を避けるため体育館で行われています。

今後の吹奏楽部の活躍が楽しみです。

吹奏楽部の練習が本格的に始まりました。

活動初日は、音楽室にて今後の予定を確認しました。

楽器を合わせる練習は密を避けるため体育館で行われています。

今後の吹奏楽部の活躍が楽しみです。

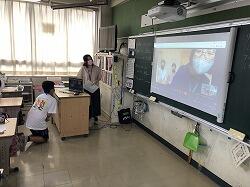

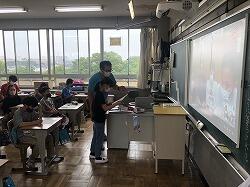

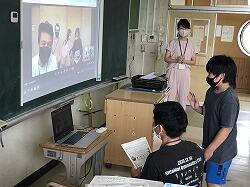

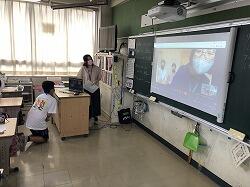

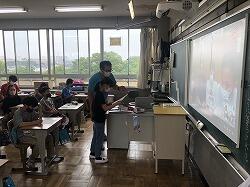

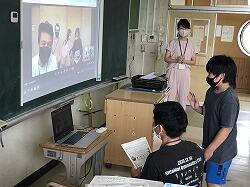

オンライン国際交流会

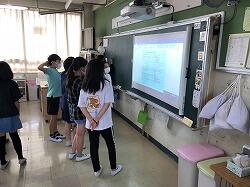

オンライン国際交流会

「日本人は語学が苦手・嫌い」とよく言われます。ある調査では,「英語を話せるぞ!」と自信を持って言える人の割合が2%というデータも出ているそうです。

しかし,高田っ子にはそんな心配はいりません。積極的に手を挙げて「英語を話したい」という気持ちを体全体で伝えたり,知っている表現を使ってどうにか答えたりしようとする子どもたちがいっぱいだからです。

今日は「オンライン国際交流会」ということで,GoogleのMeet機能を使って,市内のALTの先生方とビデオ通話をしました。

子どもたちは,ALTの先生方のことや出身国のことについて英語で質問していました。知っている単語をつないだり,ジェスチャーを使って伝えようと挑戦したりする児童もいました。「話したい!」という気持ちがあれば,ALTの先生にもちゃんと伝わることを子どもたちは肌で感じたようです。苦手意識を持たずに話そうとすることが大切ですね。その姿勢にGood job!

昨年度より,3・4年生は「外国語活動」を週1時間ずつ,5・6年生は「外国語」を週2時間ずつ行っています。子どもたちが「英語を話せるって楽しい!」と思えるような時間になるよう今後も学習を続けていきます。

しかし,高田っ子にはそんな心配はいりません。積極的に手を挙げて「英語を話したい」という気持ちを体全体で伝えたり,知っている表現を使ってどうにか答えたりしようとする子どもたちがいっぱいだからです。

今日は「オンライン国際交流会」ということで,GoogleのMeet機能を使って,市内のALTの先生方とビデオ通話をしました。

子どもたちは,ALTの先生方のことや出身国のことについて英語で質問していました。知っている単語をつないだり,ジェスチャーを使って伝えようと挑戦したりする児童もいました。「話したい!」という気持ちがあれば,ALTの先生にもちゃんと伝わることを子どもたちは肌で感じたようです。苦手意識を持たずに話そうとすることが大切ですね。その姿勢にGood job!

昨年度より,3・4年生は「外国語活動」を週1時間ずつ,5・6年生は「外国語」を週2時間ずつ行っています。子どもたちが「英語を話せるって楽しい!」と思えるような時間になるよう今後も学習を続けていきます。

委員会活動

委員会活動

今日は委員会活動を行いました。柏市の「まん延防止等重点措置」の期間が終わったため,久しぶりの活動となりました。

1学期最後の活動日のため,ふり返りをしている委員会が多かったです。自身の感想をChromebookに記録している委員会もありました。

保健委員会は石けんボトルの消毒,体育委員会はクラスのボールへ空気入れをしていました。5・6年生の活躍のおかげで,全校児童が気持ちよく生活することができます。高学年のみなさん,ありがとう!

1学期最後の活動日のため,ふり返りをしている委員会が多かったです。自身の感想をChromebookに記録している委員会もありました。

保健委員会は石けんボトルの消毒,体育委員会はクラスのボールへ空気入れをしていました。5・6年生の活躍のおかげで,全校児童が気持ちよく生活することができます。高学年のみなさん,ありがとう!

交通安全教室

交通安全教室

7月1日(木)に1~3年,2日(金)に4~6年の2日に分けて交通安全教室を行いました。柏市役所交通施設課の渡辺様を講師としてお招きし,「交通ルールの確認」や「安全な自転車の乗り方」について学習しました。

先日,県内の児童が亡くなる痛ましい事故が起きたばかりです。本校の学区も見通しの悪いところやガードレールのない道が多く,決して安全とは言えません。今回の学習を生かし,「自分の命を守るために」交通ルールを守ったり,危険予測をして行動する力を付けていってほしいです。

交通安全に関するサイトを紹介します。ご家庭でも夏休み前に確認をお願いします。

https://social.ja-kyosai.or.jp/encyclopedia/sp/parents_teacher/primary_walk_001.html

先日,県内の児童が亡くなる痛ましい事故が起きたばかりです。本校の学区も見通しの悪いところやガードレールのない道が多く,決して安全とは言えません。今回の学習を生かし,「自分の命を守るために」交通ルールを守ったり,危険予測をして行動する力を付けていってほしいです。

交通安全に関するサイトを紹介します。ご家庭でも夏休み前に確認をお願いします。

https://social.ja-kyosai.or.jp/encyclopedia/sp/parents_teacher/primary_walk_001.html

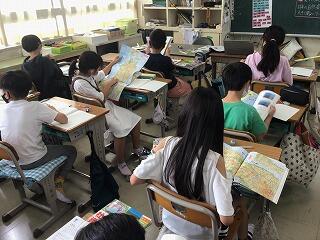

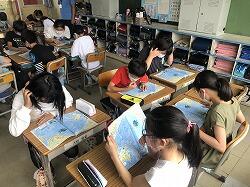

地図の住所?

地図の住所?

「地図帳で柏市はどこにある?」と聞かれたら,どのように答えますか?

「○ページのチーバくんの鼻のあたり」と答える子どもたち。千葉県に住む私たちなら,「あの辺だよね」とすぐに理解できますが,社会科の答えではまだ不十分です。「だれにでもわかる説明の仕方はないかな。」とつぶやく子どもも…

説明する力を上げるために授業をしてくれたのは,学級経営アドバイザーの菅原先生です。「地図にも住所がある」というテーマで学習を行いました。

地図をよく見ると,縦と横に何本も線が引かれています。縦には数字,横にはカタカナが振られています。これが地図の住所です。その線が合わさった四角のところに○○という街があるという説明をすると,だれにでも探せるようになるということを教わりました。

「でも,その四角の中のどのあたりにあるのかを説明するには?」とさらにつっこんだ質問。「そういえば,3年生の時に四方位を学習したね。」と答える子どもたち。

「じゃあ,○○という街の場所を説明してみよう!」と聞かれると,「○ページの△(カタカナ)の□(数字)の南側にあります。」なんともきれいな説明です。

説明が上手になったら,地名探しクイズです。班対抗で地図上の場所を探し,一番に探せた班がその場所を説明します。

教室がシーンと静まり返り,真剣に地名を探す子どもたち。後半は外国の地名も探しました。問題数が増えるにつれて説明する力も高まっていきます。

地図帳は3年生以上に配付しています。ゲーム感覚で開く習慣がつくと,おもしろい発見がたくさんあります。ぜひ,地図と友達になってくださいね!

「○ページのチーバくんの鼻のあたり」と答える子どもたち。千葉県に住む私たちなら,「あの辺だよね」とすぐに理解できますが,社会科の答えではまだ不十分です。「だれにでもわかる説明の仕方はないかな。」とつぶやく子どもも…

説明する力を上げるために授業をしてくれたのは,学級経営アドバイザーの菅原先生です。「地図にも住所がある」というテーマで学習を行いました。

地図をよく見ると,縦と横に何本も線が引かれています。縦には数字,横にはカタカナが振られています。これが地図の住所です。その線が合わさった四角のところに○○という街があるという説明をすると,だれにでも探せるようになるということを教わりました。

「でも,その四角の中のどのあたりにあるのかを説明するには?」とさらにつっこんだ質問。「そういえば,3年生の時に四方位を学習したね。」と答える子どもたち。

「じゃあ,○○という街の場所を説明してみよう!」と聞かれると,「○ページの△(カタカナ)の□(数字)の南側にあります。」なんともきれいな説明です。

説明が上手になったら,地名探しクイズです。班対抗で地図上の場所を探し,一番に探せた班がその場所を説明します。

教室がシーンと静まり返り,真剣に地名を探す子どもたち。後半は外国の地名も探しました。問題数が増えるにつれて説明する力も高まっていきます。

地図帳は3年生以上に配付しています。ゲーム感覚で開く習慣がつくと,おもしろい発見がたくさんあります。ぜひ,地図と友達になってくださいね!