創立79年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

R7_富勢中日記

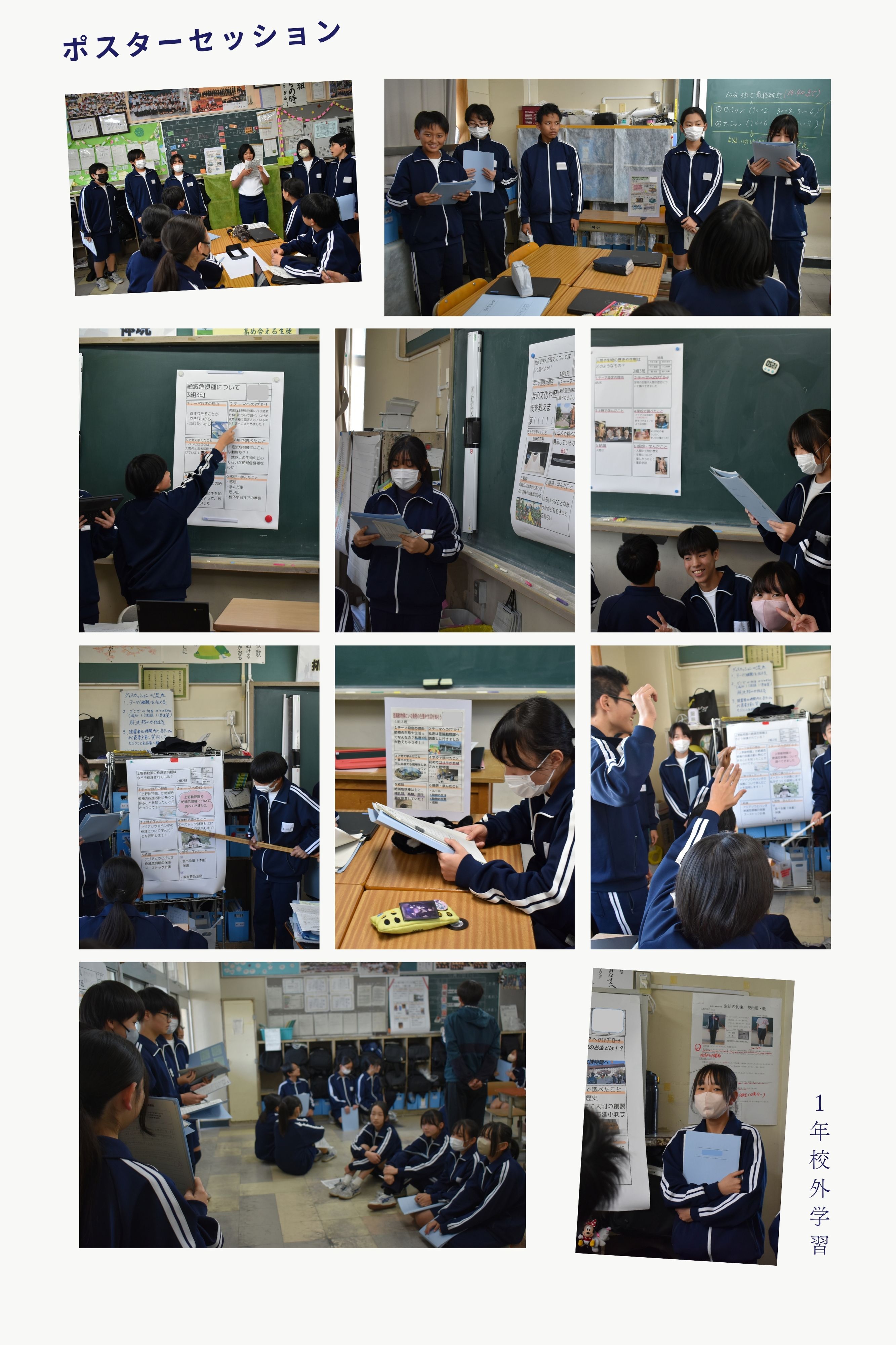

12月17日 校外学習事後学習

1年生は,校外学習で学んだことについて,各クラスで発表をしました。

ポスターセッション形式で,各班ごと役割を決めて,発表します。

明日の保護者会では,各クラスの代表が発表します。

12月16日 1年生 書道

1年生の国語の時間には書道を行っています。

「天地」を上手に書こうすると,姿勢も良くなりますね。

書き初めもありますので,たくさん練習してください。

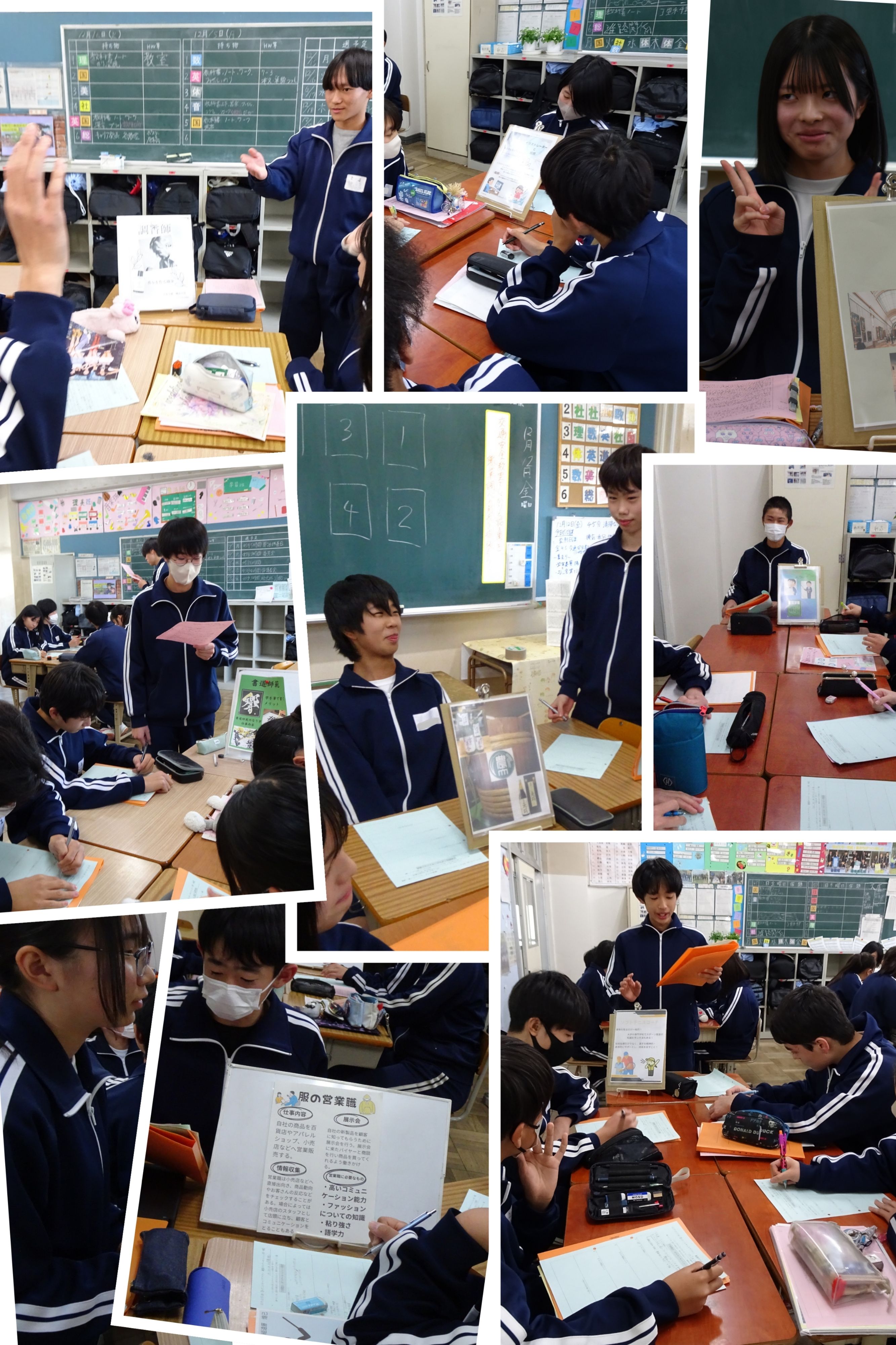

12月15日 職業ポスターセッション

2年生の総合の授業では,「わたしのキャリアプラン 職業ポスターセッション」と題して,職業調べをしています。

調べたことをポスターにして,クラスの枠を超えて,発表・質疑応答をしました。

現時点でなりたい職業について,どのようにしたらなれるのか,資格は必要なのかなどを調べました。

「その職業について,何をしたいですか?」などの質問に緊張しながら答えていました。

12月12日 スケアードストレイト交通安全教室

本日,校庭でスケアードストレイト交通安全教室を開催しました。

スーパードライバーズの皆さんが交通事故の再現してくれて,実際の事故の怖さを体験しました。

どのような行動をすると事故になりやすいのか,どのような行為が違反となるのかなどをわかりやすく教えてくださいました。

命の重さはみんな同じで,その命を守るために,ルールを守るだけではなく,スマイルコンタクトなどさらなる思いやりが大切であると学びました。

冬休みももうすぐで出かける機会も多いと思います。交通事故に遭わないよう気を付けてください。

12月11日 1年道徳授業研修

東葛KIKUCHIプロジェクトとして,1年生で道徳の授業研修を行いました。

菊池省三先生にお越しいただき,「大人(たいじん)」をテーマに飛び込み授業をしていただきました。

生徒たちは緊張があったものの,拍手をたくさんし,たくさんの拍手をしてもらい,とても真剣かつ和やかに授業を受けていました。

菊池先生の授業展開・声かけを参観し,その後の講演においても大変な学びとなりました。