文字

背景

行間

2024年11月の記事一覧

書写の時間は専門家のボランティアに・・・

3年生以上の書写の時間の指導に、専門的に書に触れていらっしゃる方々を中心に、ボランティアの皆さんに指導をしていただく体制にしました。

今日は6年生に、定吉さんを中心に、髙橋さん、大野さん、染谷さんに入っていただきました。皆さん、高等学校で書道の指導をしていた経験があったり、夏祭りのお祭りの際に様々な表示を毎年書かれていたり、放課後の書道体験教室で教えてくださっていたり、書を日常にされている皆さんです。

書は、文字をきれいに書けるようになるために大切な時間です。また、それだけでなく、グローバルな社会で、日本の毛筆はいろいろな意味で人気があります。海外に出かけたとき、大人になって外国の人と仕事をするとき、毛筆で字を書いてみただけでも、友だちになれたり、仕事がうまく進んだりするかも知れません。日本の文化を大切にして、その文化で世界とつながっていくためにも、書写の時間の毛筆は大切な力をつける時間ですね。

専門家の方々にしっかりと学んでいきましょう。

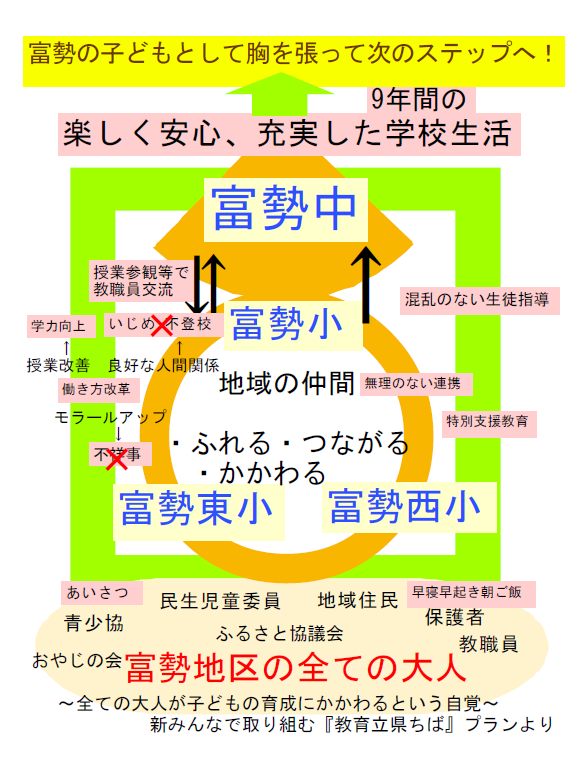

ふるさと富勢の文化祭に出品しています

ふるさと協議会が主催する文化祭に、富勢小、富勢中、富勢東小、富勢西小、県立柏高校の作品も一緒に展示されています。布施近隣センターで2日間展示されました。

3年生も脱穀体験をしました

5年生が自分たちで育てたコシヒカリの脱穀作業をしています。今日は終盤になってきました。昼休みに行った脱穀のところで、5時間目には昔の道具を学んでいる3年生が足踏み脱穀機の説明を校長先生から受けています。

脱穀は機械が作られる前は、手で行っていて、動かない機械を作り、さらに便利にするために回転する機械を作ったのですね。むかしの道具を知って、いろいろなことを工夫していくことの大切さを学べるといいですね。

4年生はサンパパイヤの収穫体験にいきました

昨年度から、富勢東小学校学区でサンパパイヤの栽培をされている大久保さんからお声かけをいただき、サンパパイヤの収穫体験を行っています。今日は少し北風がふくなかを片道30分をかけて収穫に出かけました。

富勢小学校用に10本のパパイヤの木が植えられています。大久保さんから説明をうかがって10人で1本のパパイヤの木から収穫をしました。

大きな実は、1つで1キロ以上ありそうです。700g前後がちょうどよいようですが、取り放題ですよ、という大久保さんのお言葉に、子どもたちは夢中でとっていきます。

大収穫になりました。

大久保さんのお話では、商社マンとしてお勤めになられ、海外勤務でインドネシアなどにいたときに、パパイヤの森の清々しい雰囲気にあこがれて、是非日本でもその空間を作りたかった。

それ以上に、青パパイヤの栄養価や美味しさ、調理の多様性に魅力を感じ、温暖化する日本の環境の中で、今まで育ててきた野菜が育たなくなるかもしれない。そこで、パパイヤも野菜の選択肢の一つとしていくと、栄養で健康になり、長寿命につながり、社会創生になるだろう、という大きな夢を描いてのパパイヤ栽培に着手して10年以上とのこと。これからの農業というキーワードで、子どもたちの学びの中への位置づけを考えていきたいと思います。

最大14個という子どももいて、帰り道は重たいサンパパイヤを一生懸命に持って帰りました。

自分で収穫したものは、しっかりと持ち帰ります。奥様がつくってくださったレシピも一緒に持ち帰りますので、ご家庭で新しい味を楽しみながら、これから・・・を考えてみて欲しいと思います。

2年町たんけんは情報の整理をはじめました

2年生町たんけん、25カ所の事業所の「すてき」をみつけて、それをわかりやすくまとめて行きます。今日はそのまとめに向かう始まりの日。引率ボランティアをしてくださった方々もお時間の都合がつく方にお集まりいただき、自分の伝えたい「すてき!」について考えて、グループで話し合いをしました。

ボランティアの皆さんから「この2人は同じ内容だから、どちらか変えた方がいいね」「気持ちが伝わりやすい、いい内容で書けているね」など、様々なアドバイスをいただきながら、見学を思い出しながら、何を伝えようか、集めた情報をそれぞれ整理しています。

「○○のすてき!」を伝えようをキーワードに、最後はポスターを作成して届けにいく予定です。ボランティアの方々にも関わっていただき、修学旅行で日光のお店のポスターを作成した6年生からもアドバイスをもらう時間もあるようです。楽しみですね。

画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。

一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。

子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。

〒277-0825

千葉県柏市布施925-1

TEL:04-7133-2077

FAX:04-7134-5530

このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。