文字

背景

行間

あさひっこ 令和5年度

東日本大震災から13年 ~3.11に思いをよせて~

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から13年。

その記憶は,今年1月に能登半島で生じた大震災の被害の現状にも重なります。

あらためて東日本大震災の犠牲になられた方々,親しい方を亡くされた皆さまに,そして今,この時にも大変な災禍の中におられる能登北陸の皆さまに、心からのお見舞いを申し上げます。

今日は,全校児童で1分間の黙とう捧げ,故人や犠牲者のご冥福をお祈りしました。

東日本大震災からの十余年を振り返ると,日本の各地ではさまざまな災害が頻発するようになりました。

災害大国である日本に住む以上,被災経験の有無にかかわらず,誰もが「自分事」として受け止めることが大切です。 被災地では,大人も子どもも互いに手を取り合い,自分に何ができるかを考え立ち向かっています。

もう元には戻せないものがあるなかで,どうすれば「よりよく なるか」。それは,まさにこれからの時代に求められる力であり,みんなが学ぶべきことだといえます。

地震は「いつ起きてもおかしくない」といわれています。

最近は,千葉県でも地震が頻発しています。学校でもそして家庭でもその備えをしておくことが必要なのではないでしょうか。

物の備えや,連絡先の確認などは必須ですが,「思いやり」もその中の一つです。

大災害が起こった時,物や水が無くなり,通信手段が遮断され・・・

そんな中で大切なのは、やはり相手を「思いやる心」だと思います

13年前の東日本大震災の時に,このCMで繰り返し流れていました。

「こころ」は誰にも見えないけれど

「こころづかい」は見える

「思い」は見えないけれど

「思いやり」は誰にでも見える

この言葉は,今でも心に響いています。

人と人とがあたたかい心,やさしい思いやりで繋がれるように,家庭・地域・学校での絆を今後も大切にしていきたいと思います。(校長 小田川)

ミモザをいただきました

朝の登校時の交通安全の見守りを行ってくださっている山田さんから,「ミモザ」の花をいただきました。

「庭にたくさん咲いているので・・・」と学校に持ってきてくださりました。早速,校長室と事務室前の玄関に飾らせていただきました。鮮やかな黄色の花は,元気が出ます!また,山田さんの学校への思いも受け取り,とてもうれしく思いました。山田さん,ありがとうございました。

ミモザの花について調べてみました。

毎年,3月8日はミモザの日だそうです。

なぜ「ミモザの日」と呼ばれているかというと、この時期はイタリアでミモザの花が咲き始める時期だからなのだそうです。

また黄色は西洋では春を象徴する色とされていて、黄色い花は寒く厳しい冬が終わり、暖かな春が来たことを告げる「幸せの花」と言われています。

明るいミモザの黄色は、人々を幸せにする色なのですね。

イタリアでのミモザの花言葉は「感謝」などです。

これは、ミモザの日が親しまれているイタリアの習慣から付けられたといわれています。

また、フランスでは「思いやり・豊かな感性」という花言葉が有名です。(花キューピットHPより)

明日,3月8日のミモザの日は柏市内の中学校の卒業式です。(小学校は3月15日です)

卒業おめでとうございます

卒業生の皆さんは,先生方や家族など様々な人に「感謝」して卒業していくことと思います。ぜひ,「思いやりと豊かな感性を」を忘れずに,それぞれの場所で頑張ってほしいと思います。(校長 小田川)

じゃがいものたねいもを植えました。~なかすこ~

今日の1時間は久しぶりに畑の作業を行いました。毎年行っているじゃがいものたねいもをみんなで植えました。

教えてくれたのは畑や農作物に詳しい用務員の先生です。

まず出ている芽を切らないようにしてたねいもを半分に切ります。

次に切った面に灰をつけます。

最後に掘った穴において,優しく土をかけて完了です。

灰をつける理由はいもが腐らないようにということ。

2週間から3週間くらいは,いもそのものに水分があるので水やりはいらないということをしっかりと学びました。

芽が出るのはとても楽しみですね。芽が出たらしっかりと水をあげて,育てていきましょうね。

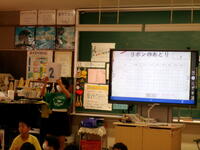

六年生を送る会~全校児童~

まずは,3年生の発表です。

1年生の発表です。

2年生の発表です。

4年生の発表です。

5年生の発表です。

6年生の発表です。

6年生からのプレゼント(手作り名札入れ)

児童会引継ぎ

今日は「六年生を送る会」でした。全校児童が全員体育館に集まって,対面で行う送る会は4年ぶりです。

今日の体育館は,笑顔とやさしさと「ありがとう」の花が満開に咲きました。

心温まる本当に本当にステキな会になりました!!(校長 小田川)

柏レイソル選手との交流学習「レイソルしま専科」

昨日,旭小学校に柏レイソルの鵜木郁哉選手と山田雄士選手が訪問してくださいました。

本物のサッカー選手との出会いに,6年生はドキドキ・ワクワクが止まらないといった感じで,少し緊張気味でした。(1組はオンラインでの参加になりました)

「夢」をテーマにお話をしていただきました。自分の体験をもとにして,「あきらめない大切さ」「挑戦する心」「サッカーだけではなく,学校生活やあいさつなどにもしっかり取り組むことの大切さ」などを話してくださいました。

自らの「夢」を叶えたサッカー選手からの生の話は,心に響くものがありました。中学校に進学する前の6年生に,「夢」を持ち,それに向かって努力し続けることが,人生にとって大切な事であるという事を教えていただきました。

最後に,プログラムの中には無かったのですが,鵜木選手から「みんなの歌が聞きたい!」というリクエストがあり,卒業式で歌う歌を披露しました。とても喜んでくださいました。

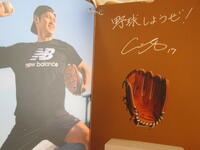

会が終わってから,校長室で柏レイソルのポスターにサインをしてくださいました。これは,6年生のクラスと職員玄関前に掲示してあります。また,「みんなでいっぱいサッカーをして遊んでくださいね」という事で,黄色いボールを3個いただきました。そして,試合で本当に使用したボールにサインをしていただき,旭小を訪問した「記念のボール」をもらいました。みんなが見られる場所に飾りたいと思っています。

子ども達に「夢」と「希望」を与えてくださった,柏レイソルの鵜木選手,山田選手,本当にありがとうございました!!また,来年もお待ちしています!(校長 小田川)

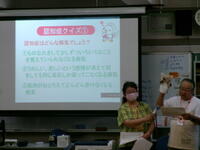

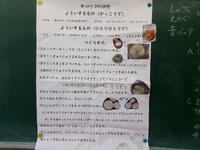

手洗いの授業 ~なかすこ~

本日,なかよし,すこやか学級では,保健室の川手先生から手の洗い方の授業を受けました。

手を洗わないとウイルスが,口や目から体内に侵入して,体調が悪くなったり,熱が出てしまうことを学びました。

それを防ぐために手洗いはとても大切であること,その手洗いのやり方をみんなで練習しました。

石鹸をしっかりとつけて,おねがい、かめ、おやま、おおかみ、バイク、つかまえたのポーズでしっかりと洗いました。

洗ったら,実際に汚れが落ちているかもチェックしました。

・・・・・!!

意外とまだ残っていたり,しっかりと洗えていたり,様々でしたね。

なかよし前の廊下掲示板に手洗いの仕方を掲示していますので,これからも手洗いがんばりましょう!!

また,せきやくしゃみ出るときは,マスクでの予防も心がけましょうね。

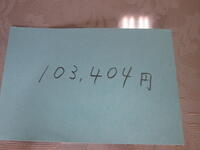

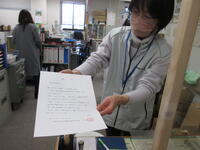

~旭小から石川へ~令和6年能登半島地震災害義援金募金のご報告

「令和6年能登半島地震」にて被害を受けられた皆様方にお見舞いを申し上げますとともに一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

被災された方々への支援と復興に役立てていただくため,旭小学校児童会では,「今,自分達にできることはなにか」を考えて話し合い,募金活動を行いました。

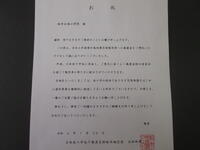

旭小学校のご家庭,児童のみなさんのあたたかい気持ちにより,103,404円もの寄付金が集まりました!!

ご寄付をいただきましたご家庭におかれましては,多大なるご協力を賜り誠にありがとうございました。 心より御礼を申し上げます。

集めました寄付金は,本日(1月30日)児童会担当の相馬先生と柏市役所の福祉政策課を訪問し,旭小学校を代表して,日本赤十字社の担当の方に手渡ししました。

日本赤十字社から,旭小学校のみなさんへお礼の手紙をいただいてきました。校内に掲示いたします。また,スクリレでもお知らせいたします。

被災地の皆様が穏やかな日々を取り戻せるよう,一日も早い復旧・復興をねがっております。

この募金活動で終わりという事ではなく,今後も復興に向けて「自分達が出来ることは何か」を考えて,~旭小から石川へ~思いを寄せ続けていきたいと思います。(校長 小田川)

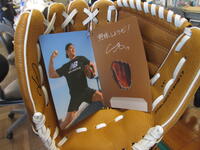

ソフトボールクラブにて・・・

先週,ソフトボールクラブで「大谷グローブ」を使用して活動しました。みんな,大喜びでした!!

体育の活動でも,順番に使っています。みんな,ニコニコ笑顔です!(校長 小田川)

ゲートボール交流会 ~なかすこ~

今日は地域の方々とゲートボールの交流会をしました。

今日にむけて,体育館で大きなボールと木の棒でボールを打つ練習をしてきました。

実際のボールと打つクラブはとても硬くて,長い距離を転がすのは中々難しかったですね。

地域の方々が手取り足取り教えてくださって,うまく打てた時の音や感触は気持ちよかったですね。

うまくゲートを通過できた時はとても嬉しいものでした。地域の方々への感謝を忘れずに,

またゲートボールをする機会があったら,楽しく取り組みましょうね!!

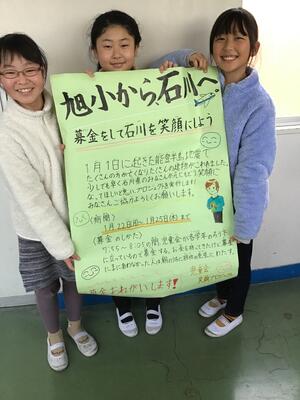

旭小から石川へ!!~募金をして石川を笑顔にしよう~

児童会が中心になって行っている~募金をして石川を笑顔にしよう~の活動も,明日が最終日になります。

「協力してくれる人が多く,この募金活動を計画して良かった!」と児童会の子ども達が言っています・・・と児童会担当の先生が,嬉しそうに話してくれました。

児童会の子ども達は,ポスターや募金箱も作り,石川を笑顔にしようと頑張っています。

あと1日・・・みなさんご協力よろしくお願いします!!(校長 小田川)

野球しようぜ~大谷翔平選手からのメッセージ~

大谷選手からのグローブが届きました!

「野球しようぜ!」キャンペーンを6年生から順番に,旭小学校でも行います!

グローブと一緒に大谷選手からの手紙が同封されていましたので,紹介します。

【以下メッセージ(原文のとおり)】

ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムのメジャーリーガー、大谷翔平です。

この手紙は、このたび私が学校に通う子供たちが野球に興味を持ってもらうために立ち上げたプログラムをご紹介 するためのものです。

この3つの野球グローブは学校への寄付となります。

それ以上に私はこのグローブが、私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。

それは、野球こそが、私が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。

このグローブを学校でお互いに共有し、野球を楽しんでもらうために、私からのこの個人的なメッセージを学校の生徒たちに伝えていただければ幸いです。

この機会に、グローブの寄贈をさせていただけることに感謝いたします。 貴校の益々のご発展をお祈り申し上げます。

野球しようぜ。

大谷翔平

大谷選手のように,目標を持ち,今自分にできることをコツコツ積み重ね,夢に向かって頑張れる人になってほしいと思います。ありがとう,大谷選手!(校長 小田川)

旭小から石川へ!!~募金をして石川を笑顔にしよう~

旭小学校では,児童会が中心となって「能登半島地震」被災地への募金活動を行います。

1月22日(水)~25日(木)7:55~8:05に各学年の廊下で児童会役員が活動しています。

自分達が出来ることは何か・・・児童会で話し合い,行動します!

集まった募金は,柏市を通して,日本赤十字社に送金します。(被災地都道府県に設置される災害義援金配分委員会を通じて全額が被災者にぶんぱいされる。)

この募金活動へのご理解・ご協力のほど、皆様よろしくお願いいたします!(校長 小田川)

新年の全校集会(令和6年1月9日)

新年明けましておめでとうございます

元日に、能登半島地震が起きました。災害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに

復興への歩みを少しずつでも進められることを遠方より祈念いたします。

新年の全校集会を行いました。残念ながらカメラの調子が悪く,写真がありませんが,どの児童も凛とした表情で,立派な態度で新年の集会に臨んでいました。

年が明けてから2つの大きな災害が続いてしまいましたので,このような災害時にどのようにしたらよいのかを考えると同時に,「どのような力を身につけたらよいか」を考えるためにも,全校集会で以下のような話をしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新年あけましておめでとうございます。

令和6年になりました。

今日,このように元気な皆さんに会えて,本当にうれしく思います。

みなさんは,どのような冬休みを過ごしたでしょうか。

本当は大谷選手のグローブが旭小学校にももうすぐ届きますので,その話をしようと思っていましたが,大谷選手の話は,今度にしたいと思います。

テレビや新聞、インターネットのニュースでその様子が 報じられていたので知っていると思いますが、1月1日の元旦に,石川県を中心にを大きな地震が襲いました。最大震度は7だったそうです。石川県とは遠く離れたこの千葉県柏市でもその地震の影響で震度3の地震がありました。

石川県や富山県では,人命救助が続けられている事,食糧不足や燃料不足になっていること,これは他人事ではなく,私たちもよく考えていかなければならない災害だと思います。

また,1月2日には,羽田空港の滑走路で飛行機の衝突・炎上事故がありました。

これら大きな災害に私たちもいつ遭遇してしまうか分かりません。「いざという時にどうしたらよいか」を今一度,考える必要があります。

校長先生は・・・みなさんにりっぱなあひるになってほしいと思っています。

入学式に1年生には話をしましたが「りっぱなあひるになる」ことが大切です。

あ・・・あいさつをきちんとする

ひ・・・ひとりでできることはひとりでがんばる

る・・・ルールを守る

あいさつを進んですることは,なぜ大切なのでしょう。

今回の1月1日の能登半島地震は冬休み中でしたが,もし,普段学校にいる時に大きな地震が来たら,大人の多くは仕事に行っています。大学生や高校生も自分の通う学校に行っています。地域にいるのは小中学生です。みなさんは,自分の力でよく考え,地域の方と協力し,力を発揮しなければなりません。

もし,大きな災害が起こった時には,地域の一人として,人の命を一人でも多く救う手伝いをしてほしいのです。皆さんはそんな大切な役割を担う力があるということを、ぜひ知っておいてください。

そのためにも普段からあいさつをしっかりとして,たくさんの地域のかたと知り合いになることが大切です。

次に,ひとりでできることは,ひとりでがんばることは,なぜ大切なのでしょう。

自分で考え,行動し,自分にできることを進んで行う力を付けることが生きていく力になります。

いつも先生やお父さん,お母さんからいわれないと行動でいないのでは,困ります。

自分が出来ることは何なのかをよく考え,状況を見ながら,様々な人と協力し,できることを増やしいくことが,人として大切な事です。

最後に,ルールを守ることはなぜ大切なのでしょう。

羽田空港の飛行機の衝突事故では,飛行機に乗っていたやく400名の人全員が避難に成功しました。これは,みんなきちんとルールを守ったからです。

自分で考えて行動することは大切な事ですが,自分勝手ではいけません。

この場合は,指示を聞き,避難のルールにのっとって,協力したことによって,乗客全員の命がまもられました。

集団生活の中では,ルールを守ることがとても大切な事なのです。

先生方もお家の方も,地域の方もしっかりと見守っていきますので,自分の力を発揮するような人になってほしいと思います。

小学生のうちに,りっぱなあひるになれるように,みなさん,がんばりましょう!(校長 小田川)

今年最後の収穫とクリスマスツリー作り ~なかすこ~

2学期も残すところあと一日。昨日は畑で大根,長ネギ,かぶの収穫をしました。

寒さに負けず,しっかり育ってくれました。意外と大きな大根と,意外とにおいのきつい長ネギ,ちょっと小ぶりなかぶに大興奮でした!!やっぱり収穫は嬉しいですね。早速,「おでんに入れておいしく食べました。」と連絡も頂き,ありがとうございました。次もがんばって育てましょうね!!

今日は松ぼっくりを使って,クリスマスツリーを作りました。みんな細かい作業に真剣に取り組みました。家からビーズなどの様々な飾りを持ってきて,とてもかわいいツリーが仕上がりました。あした持って帰りますので,楽しみにしていてください。

地域の方と一緒に「落ち葉掃き」(美化委員会と地域ボランティア)

昨日,地域の方々と美化委員会の合同で「落ち葉掃き」を行いました。委員会活動に合わせて,松寿会会長で,本校の登下校をいつも見守ってくださっている関さんが地域の方に声をかけてくださいました。また,豊上町会の町会長の佐藤さんが豊上町会の方に声をかけて下さり,総勢約40名の地域の方が集まってくださいました。最高齢は92歳のかたも参加してくださいました。

美化委員会と栽培委員会の子ども達と地域の方が,一緒になって活動するという試みは初めてです。学校をきれいにするという目的があるのはもちろんですが,地域の方と共に地域の子ども達が触れ合うきっかけをつくる,お知り合いになれる,というのは大切なことだと思います。「地域と共にある学校」の第一歩として歩みだせた活動ではないかなと思います。地域の方も学校の活動に参加していただくことで,学校のことを知り,子ども達も学校に熱心に協力して見守って下さる地域の方がたくさんいて,知り合うことができました。

最後の代表の児童のあいさつの言葉が・・・「今日は,地域の方と一緒に活動できて,うれしかったです」

この気持ちが全てを物語っていると思いました。参加してくださった地域の皆様,本当にありがとうございました。今後とも旭小学校の子ども達をどうぞよろしくお願いいたします。(校長 小田川)

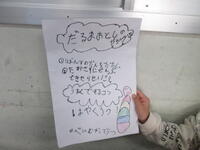

学習発表会

12月2日(土)は、学習発表会でした。これまで学習してきたことを、様々な形でまとめ、発表する日です。

各学年のテーマは・・・1年生→(1組)けんだまとおはじきやさん。(2組)だるまおとしとかるたやさん。(3組)こまとふくわらいやさん。2年生→「町はっけんでみつけたよ」3年生→「お仕事たんけん隊」4年生→「千葉県の観光大使になろう」5年生→「あさひ自動車センター」6年生→「歴史博物館」

どの学年の発表もとても工夫されていました。そして、グループの仲間と協力して、いきいきと楽しそうに発表していました。教科書だけでは学べない学びがそこにはありました。先生から言われたことだけを行う受動的な学びではなく、自分たちで考え、深め合う学習をしている様子がうかがえました。

本校の学校教育目標は「自ら学び高め合う 心豊かな児童の育成」です。この学習発表会に向けた取り組みは、まさに子どもたちの自ら学ぶ姿、お互いに高め合う力、仲間と協力しながら豊かな心を育むことができた物だったと思います。お天気もとても良く、心も身体もとても爽やかで充実した一日となりました。(校長 小田川)

おはようウィーク(あいさつ運動)

11月16日(木)~17日(金)は,豊四季中学校,柏第二小学校,旭小学校,青少協のあいさつ運動「おはようウィークでした」旭小学校からも豊四季中学校の校門前に児童会が行ってあいさつ運動に参加しました。また,豊四季中学校からも旭小学校へ来ていただいて,あいさつ運動を一緒に行いました。交流しながら,この地域のあいさつを盛り上げるこの活動は,とても大切な活動です。これからも地域連携を進めていきたいと思います。(校長 小田川)

たてわりグループ活動(全校児童)

11月15日(水)のロング昼休みは,たてわりのグループ活動でした。インフルエンザの流行などがあり,のびのびのなっていたので,やっと実施できました。この日のインフルエンザによる欠席者は0!楽しみにしていた活動でしたので,実施できてよかったです。6年生がリーダーとなって,Sケンや田んぼ,だるまさんがころんだ,花いちもんめなどを行い,みんなニコニコ笑顔で遊ぶ姿が,微笑ましかったです。(校長 小田川)

お琴教室(4年生)

先日,4年生の音楽では,有名な尺八奏者の徳丸十盟先生と琴奏者の方3名をお招きして「琴」の学習を行いました。間近で琴の生演奏を鑑賞させていただきました。「さくらさくら」「春の海」は圧巻でした。そして,スペシャル曲として,特別にYOASOBIの「夜に駆ける」を琴で演奏してくださいました。みんな,本当に大喜びでした。これは,旭小学校のこの4年生の学習のために,先生方が特別に練習をしてくださったということです。また,徳丸先生の尺八の演奏も聞くことができ,日本の伝統的な楽器の素晴らしさに改めて気づくことが出来ました。子ども達も,ワークシートにたくさんの思いを書いていました。実際に,琴の演奏もさせていただき,なかなかできない体験に,緊張しつつ,感動していました。先生方,お忙しい中,スケジュールの合間をぬって旭小学校の子ども達のために来ていただいて,本当にありがとうございました。本物に触れ,体験するという学習は本当に素晴らしいものでした!(校長 小田川)

旭小学校 部活動卒部式

昨日,陸上部・吹奏楽部の部員全員が体育館に集合し「旭小学校 卒部式」を行いました。

柏市の行事であった柏市陸上競技大会,音楽発表会が今年度をもって終わりになったという事,中学校の部活動も地域移行になっているという事を鑑み,旭小学校の部活動も今年度で終わりとなります。

陸上大会で,あのような素晴らしいスタジアムで競技し,結果を残し,みんなで心を一つにして応援できたこと。音楽発表会でも,素晴らしいステージでスポットライトを浴びで,堂々とした姿で良い演奏が出来たことを自分の人生の1ページとして誇りをもって,生きてほしい。また,旭小学校の部活動の最後のメンバーであり,旭小学校の51年の歴史の1ページをみんなが飾ることができたことは,誇れることである・・・という事を話しました。

最後に合同で集合写真を撮り,「旭小学校 部活動 解散!!!」という私のかけ声と同時に全員が上に向かって帽子を投げ,解散しました。

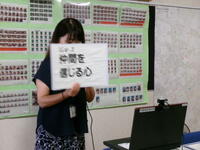

部活動で培うことができた「挑戦する心」「あきらめない心」「仲間を信じる心」を忘れずに,これからの学校生活と人生に活かしていってほしいと思います。(校長 小田川)

ふれあい会 ~なかすこ~

今日はなかよし,すこやか学級の校外学習でした。いつもは交流学年ごとですが,今日はみんなそろっての外出です。行先は豊四季中学校です。柏二小と豊四季中の特別支援学級との交流会に行ってきました。

旭小学校を出て20分くらいで到着。武道場で3校そろうとあいさつゲームを行いました。みんなであいさつして,じゃんけんしてお礼を言うことができました。次に行ったのはしっぽ取りゲームです。みんなものすごい動きでしたね。取れた数を発表していくとみんな大盛り上がりでしたね。

最後は豊四季中の先輩から,手作りの素敵なメダルが送られました。「ありがとう先輩。」

また近所で誰かとあったらあいさつできるといいですね。

町たんけん(2年生)

11月1日に,2年生が生活科の学習として「町たんけん」に行きました。1学期は,クラス全員でそろってたんけんに行きましたが,今回は1組~3組までの友達がまじりあって小グループを作り,計画をたてて行いました。全部で17グループです。多くの保護者の方や地域の見守り隊の方がボランティアとして,グループの見守りに参加してくださいました。

私は,9グループの活動に一緒についていきました。豊四季中学校では,教頭先生が笑顔で迎えて下さり,校舎内を丁寧に案内してくださいました。家庭科室では,調理実習を行っていたり,音楽室では合唱の練習をしていたり,武道場では柔道をしていたりする様子をみて,「中学生って,すごいな!」「かっこいいな」「自分達もあんなにりっぱになれるかな」などと口々につぶやきながら,小学校より少し高いドアの窓から背伸びをして,静かに見学をしていました。また,理容室でも温かく迎え入れていただいて,考えた質問を立派にすることが出来ました。

今回のこの「町たんけん」では,地域のさまざまなお店や事業所,医院や保育園などに伺わせていただきました。皆様,本当にありがとうございました。自分の住んでいる地域の方とふれ合い,体験させていただいたことは,子ども達がこの地域関心を持ち,もっともっと地域に興味関心をもつ良いきっかけになったのではないかと思います。とても良い学びができました。本当にありがとうございました。(校長 小田川)

柏市内音楽発表会・柏市陸上競技大会

<学校だより「あかしや」より>

10月11日(水)に柏の葉運動競技場で柏市小学校陸上競技大会が,10月17日(火)に柏市民文化会館で柏市小中学校音楽発表会が行われました。どちらも今年度で終了する大会です。本校からは運動部の選手と吹奏楽部の児童が参加をしました。

陸上大会では,男子100m1位,男子80mハードル2位,女子80mハードル2位,男子ボールスロー4位,男子4×100mリレー1位,女子4×100mリレー3位と,入賞者が続出。おそらく以前のように学校ごとに得点を競う大会であれば優勝だったに違いありません。8位入賞を逃した子たちもほとんどが自己新記録を達成し,応援席での態度も立派で,この上なく素晴らしい有終の美を飾ることができました。

新型コロナの期間を経て多くの小学校で吹奏楽部が廃部寸前になったと聞きます。音楽発表会では,そのような小学校は合唱やリコーダー演奏で参加していました。そんな中で,本校吹奏楽部は吹奏楽演奏を諦めなかった数少ない小学校の一つです。音楽発表会では「デビルズレイクの伝説」という壮大な曲を演奏しました。

最後まで吹奏楽部らしさを貫いた本校児童の演奏は大変立派でした。演奏を終えた子ども達の達成感に満ちた笑顔が,何よりの勲章でした。

さつまいもの収穫 なかすこ

10月最終日、なかすこの畑で育てているさつまいもの収穫を行いました。

みんなでやり方の説明を聞いて,軍手をはめて,それぞれのポジションについたらあとは掘るだけです。

かたいところはシャベルを上手に使って掘りました。さつまいもが出てくるととてもうれしいですね。

「芋づる式」という言葉があるように掘ったらわんさかさつまいもが取れると思っていましたが、そんなに甘くはありませんでした。また豊作目指して頑張りましょうね!!

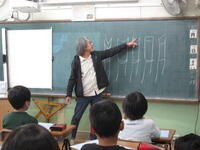

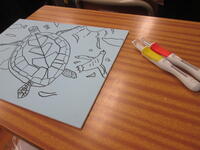

4年生版画教室

4年生になって,初めて「彫刻刀」を使います。

今日は,木版画作家の大野隆司先生をお招きして,彫刻刀の使い方と版画の面白さについて指導していただきました。初めての彫刻刀にドキドキしながら始まりましたが,先生の丁寧なご指導が進んでいくと,授業の終わりには,子ども達が「おもしろかった!」「もっとやりたい!」「楽しかった~!」などの声があがりました。

版画の魅力について気付き,学んだ1時間でした。大野先生から学校にすてきな版画をプレゼントしていただきました。来年の干支の「たつ」がデザインされたものです。大野先生,ありがとうございました。(校長 小田川)

ハロウィンとは・・・

今日は10月31日・・・今日で10月も終わり今年もあと2か月となります。

今日は,ハロウィン。ニュースなどでもいろいろと話題になっていますが,その由来や作法について、皆さんはどれだけ知っていますか?

実は、ハロウィンとは二千年以上もの歴史があるお祭りなのです。長い年月を経て、ヨーロッパ各地そしてアメリカへと伝播し、宗教行事や各地の風習と複雑に混ざり合って発展していきました。

<由来は古代ケルト民族にあり>

ハロウィンの習慣はいつから始まったのか・・・その起源は、紀元前のケルト民族にまでさかのぼります。

古代ケルトでは11月1日が新年で、前夜の10月31日から、秋の収穫物を集めた盛大なお祭りが開かれました。

またこの日には、死後の世界との扉が開き、先祖の霊が戻ってくるとも信じられていました。日本でいえば「大みそか」「秋祭り」「お盆」が一度に来るようなものだったのです。

その後ケルト民族はキリスト教化していきますが、祝祭の習慣は残り、キリスト教会が11月1日を「諸聖人の日」を意味する「All Hallo」と定めたことから、その前夜=「All Hallo Eve」 が転じて、ハロウィンと呼ばれるようになったと考えられています。

<仮装は悪い霊から身を守るためだった>

ハロウィンには、先祖の霊だけでなく、悪魔や魔女、さまよえる魂なども死後の世界からやってきます。人々は、それらと同じ格好に仮装して仲間だと思わせ、身を守りました。

<ジャック・オ・ランタン>

ハロウィンと聞いて真っ先に思い浮かぶ「ジャック・オ・ランタン」「トリック・オア・トリート」の風習も、実はアメリカで確立されたもの。

“意地悪なジャックは、悪魔をだまして生き長らえたため、寿命が尽きたのに天国へも地獄へも行けなくなり、カブで作ったランタンを持って永遠にさまよい続けている” ——— アイルランドの古い民話を元にした「ジャック・オ・ランタン」は、アメリカでカブからカボチャへと姿を変えます。当時のアメリカではカボチャのほうが手に入りやすかったからです。

「トリック・オア・トリート」がハロウィンの風習として定着したのは、1950年代になってから。子どもたちが食べ物を集めて回る風習は古くからありましたが、1920年代に初めてこの言葉が登場し、徐々にアメリカ全土へと広まります。(glicoホームページより引用)

日本では『ハロウィン=仮装』のイメージが強いイベントですが、実は、2000年以上もの歴史があり、長い年月をかけて、ヨーロッパ各地そしてアメリカへと伝わり、宗教行事や各土地の風習と混ざり合って変化してきたものなのですね。

旭小学校でも,10月は職員玄関をハロウィン仕様で飾りをしました。また,今日の給食に「パンプキンマフィン」がでました。外国の文化を知り,正しい知識を身に付けてもらえたらと思います。(校長 小田川)

柏市陸上競技大会

10月11日(水),さわやかな秋晴れの中,柏市陸上競技大会が柏の葉陸上競技場で行われました。長い歴史のあるこの大会も今年で最後となります。素晴らしい会場に,子ども達のわくわくした気持ちが伝わってきました。旭小学校の子ども達は,この大会をとても楽しんでいたように思いました。応援する態度も素晴らしく,「チーム旭小」として取り組めた大会でした。

この最後の大会に向けて,子ども達は一生懸命練習に取り組み,お互いを励まし合ってきました。学校で応援する児童も元気に明るく送り出してくれ,その声援を胸に練習の成果を十分に発揮することが出来た素晴らしい大会でした。

<旭小 成績>

男子100m・・・1位,男子80mH・・・2位,女子80mH・・・2位, 男子ボールスロー・・・4位,女子ボールスロー・・・10位 男子4×100mR・・・1位,女子4×100mR・・・3位

いままで5・6年生が真剣に向き合って努力したものが結果に結びついた大会でした。

昼休みやプレイタイムも,校庭でバトンパスの練習を黙々と頑張っている姿がありました。目標を持つと意識が変わり,行動が変わるという事です。誰に言われたわけでもなく,こつこつと頑張るその姿をいつも見守っていました。陸上部員の取り組む過程が,本当に素晴らしかったです!

参加した子ども達1人1人と応援した子ども達,学校で声援を送ったみんなの歴史と思い出の1ページに刻まれた陸上大会でした。頑張ったね!あさひっ子!(校長 小田川)

陸上部・吹奏楽部を励ます会

「陸上部・吹奏楽部を励ます会」を児童会の企画運営で行いました。今回は,動画視聴という形での開催となりました。10月11日(水)に柏市陸上競技大会,10月17日(火)に柏市内音楽発表会があります。陸上部の競技の様子と吹奏楽部の演奏に全校児童が各教室から大きな拍手と頑張っての気持ちを送りました。

*いよいよ10月11日に柏市陸上競技大会。10月17日には,柏市内音楽発表会が行われます。この2つの大会と発表会は,柏市の伝統ある行事でしたが,長い歴史を経て,今年が最後になります。最後の会に出場したり出演できたりするというのは,大変誇らしい事であると思います。

皆さんは、これらの会に向けて、それぞれ目標を決めて、練習に励んでくれたことと思いますが、「感謝の心」を忘れずにいてほしいと思います。

一人だけで頑張ったのではなく,家族の支えがあったこと。

部活を熱心に指導してくださった先生方がいてくれたこと。

応援してくれた友達や仲間,先生方がいること。

この会を企画運営してくれた児童会と旭小学校全員の応援があること。

このように,たくさんの人達が,支え・応援してくれています。

ぜひ,歴史の1ページに刻まれるこの大会と発表会を旭小学校の代表として立派な態度で臨むと同時に,存分に楽しんできてほしいと思います。・・・と話をしました。

”がんばれ あさひっこ!!″(校長 小田川)

なかすこの畑の大根(なかすこ)

あっという間に芽が出ました!!

なかすこ畑の大根は順調に育っています。本日もしっかりと水やりをして,また来週大きくなっているといいですね。

中秋の名月

秋の夜空は澄み渡っていて、月がいちばんきれいに見えることから、「中秋の名月」と呼ばれ、お月見イベントが平安貴族の間で広がりました。ちなみに「十五夜」は、旧暦の8月15日の夜を指しますが、現在は新暦になったことで、十五夜の日は毎年変わるそうです。

この十五夜の日に、団子を供える習慣が定着したのは江戸時代から。十五夜が穀物(お米)の収穫時期に重なっていたため、お米の粉で月に見立てて作った団子を供え、お米が無事に収穫できたことに感謝し、次の年の豊作を祈願しました。これは当時、月が信仰の対象であり、月神である月読命(つくよみのみこと)が農耕の神でもあったためといわれています。

団子をピラミッド型に積み上げていくのは、最上部を天に向けることで、月見団子を通して、収穫の感謝、祈願の気持ちを月まで届かせようという意図からです。また当時の人は、供えた月見団子をいただくことで、月の力を分けてもらい、健康と幸せを得ることができると信じていました。(引用:ごはん彩々HP)

今日の旭小学校の給食メニューの中にも「お月見団子」がでました。子ども達は,朝から楽しみにしていて「今日は満月だから,お団子が楽しみ!」と話していました。

給食だけでなく,学校の職員玄関も秋に模様替えです。今日のお月見(満月)の雰囲気を演出しました。

お天気も良さそうですので,きれいな月が見える事と思います。(校長 小田川)

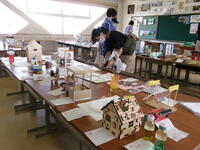

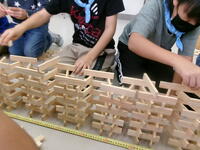

林間学校2日目(5年生)

2日目の朝,保健係が部屋のメンバーの健康観察を行い,検温した結果をまとめて川手先生に報告しました。全員元気でした。その後,シーツをたたみ,部屋の掃除を行い,使った場所をきれいにしました。また,活動班のリーダー会議を行い,1日の連絡事項を確認し,班のメンバーに伝えました。

午前中は,3つの活動をクラスごとに行いました。ヘルスバレーボール(体育館)→カプラ(創作室)→プラネタリウム鑑賞。カプラは,初めての体験でしたが,木の棒を組み合わせて形を作りました・・・が,なかなか難しい!一人一人作る活動の後は,クラス全員で「ナイアガラの滝」を作り上げたクラスもありました。集中して,協力しないと出来上がりませんが,見事に完成したクラスもありました。途中で崩れてしまったクラスも,きれいに崩れていく様子を拍手で見守るなど,楽しく活動することが出来ました。

最後の活動は,勾玉づくりです。心をこめて,けずったり磨いたりしながら作り上げました。

天候にも恵まれ,手賀の自然の中とても多くの体験活動をすることが出来ました。子供たちは、家を離れ、友達と集団生活をしました。たくさんのプログラムを楽しむためには、たくさんの約束を守り,活動時間を確保するためには、5分前行動をし、持ち物・服装を自分でしっかり確認して行動しなくてはなりません。みんなで行く宿泊体験の中で,子供たちは、多くのことを学んだことと思います。

食事・入浴・就寝も、みんなと一緒に行う中で,みんなで協力し,友達を思いやる気持ちを持ち活動することが出来ました。また,係としての活動もそれぞれが責任を持って行うことが出来ていました。

施設の方に,「自分が担当した学校の中で,こんなにきれいに掃除を行ってくれたのは初めてです」とほめていただきました。とてもうれしい事です!

「もう一回行きたい~。」と言っている子も多くいました。小学校生活の一つの大きな通過点を5年生は、しっかり通過することができ、一回りたくましく成長した林間学校でした。(校長 小田川)

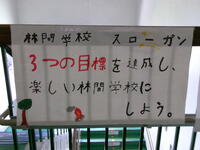

林間学校1日目(5年生)

9月26日(火)~1泊2日で,林間学校へ行きました。5年生にとっては,初めての宿泊学習になります。集合時間よりも早く集まって来る児童が多く,ワクワクしている様子が伝わってきました。

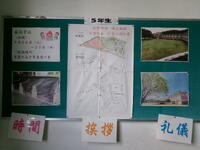

林間学校のスローガンは「3つの目標を達成し,楽しい林間学校にしよう」でした。3つの目標とは・・・挨拶,時間,規律です。出発の会の実行委員のあいさつでもみんなで確認をしていました。この林間学校で,「成長した姿を見せましょう」と立派に話をしてくれました。

1日目の最初は,「この木何の木?」という活動でした。地図を手にグループごとに敷地内の木をさがし,その特徴から何の木かをあてるものでした。みんなで相談し,協力して全グループ,時間通り戻ってくることが出来ました。

1日目の創作活動では,「焼き杉」の体験を行いました。事前にデザインを考えてあったので,作業はスムーズに行うことが出来ました。ガスバーナーを使って焼いたのですが,初めてのガスバーナーも施設の方の使い方の説明をよく聞いて,上手に扱うことが出来ていました。とても素敵な世界に一枚だけのプレートが出来上がりました。

創作活動の後は,飯盒炊飯で夕食のカレー作りをしました。食材を切る調理グループと火起こしグループに分かれて行いました。特に火の当番は,初めての火起こしでしたが,薪を調整して入れたり,薪が足りなくなると薪割をしたりなど,普段できない体験をしながら頑張っていました。仕上がったカレーは,とても美味しかったです!

1日目は,野外でのグループ活動「この木何の木」→創作活動「焼き杉」→「カレー作り」→「キャンプファイヤー」と盛りだくさんの1日でした。普段学校では体験できない活動を楽しみながら,協力して行ことが出来ました。キャンプファイヤーの時には,旭小学校の他の学年の先生方がたくさん駆けつけてくれて,一緒に盛り上がったり,火の見守りや片付けを手伝ってくれ,チーム旭小として5年生の林間学校をバックアップしました。とても充実した林間学校1日目を過ごすことが出来ました。(校長 小田川)

シャボン玉遊び(1年生)

1年生の生活科の学習で,シャボン玉遊びを行いました。講師に石井悟先生をお招きして,とても楽しい体験をすることが出来ました。

生活科の学習でのシャボン玉あそびのねらいは・・・「友達とともに,シャボン玉遊びを楽しむことができる」「 シャボン玉遊びを通して,シャボン玉液や,シャボン玉を作る道具は,身の回りにあるもので工夫できることに気づくことができる」です。

石井先生の巧みな技と工夫と雰囲気づくり,たくさんのシャボン玉を作る道具たちそして特別なシャボン液によって,子ども達のワクワクな気持ちがずーっと続いた1時間でした。道具もたくさん使わせてもらって体験することができ,自分の身体がシャボン玉の中にすっぽり入ってしまう体験ができたりなど,楽しい1時間でした。

昼休みは,1年生だけでなく他の学年までシャボン玉遊びを体験させていただきました。高学年も交じって,みんな夢中です!

子ども達のワクワクに満ち溢れた目,飛び跳ねて喜ぶ様子,友達と協力する姿,キラキラ光るシャボン玉・・・とてもすてきな学びをすることが出来ました。石井先生,ありがとうございました。(校長 小田川)

東武動物公園(2年生 校外学習)

9月21日(木)は2年生の校外学習でした。東武動物公園へ向かって出発です!出発の会は,各クラス代表の実行委員がしっかりと進めることができました。バスに乗るまでの道路では,毎回,交通安全推進隊の関さんが,横断歩道に立って,子ども達の安全を守ってくれています。ありがとうございます!

東武動物園では,班行動で見学をしたり,ふれあい広場で動物とふれ合ったりなど,様々な体験が出来ました。雨模様だったため,レインコートを着ての見学の時間等ありました。また,お弁当は,屋根のある場所での食事となりましたが,子ども達は元気いっぱい楽しんでいました。

自分達で考えて行動できたこと,友達と協力して見学できたことなど,貴重な経験が出来ました。たくさん学んで,たくさん遊べた校外学習でした。朝早くからのお弁当作り等,ありがとうございました。(校長 小田川)

大根の種まき(なかすこ)

なかすこの畑に新しい仲間が加わりました。

以前トマトがあった場所に,大根が加わりました。

畑のことに詳しい用務員の先生に植え方を教わり,小さな種を丁寧に穴において,優しくふわっと土をかぶせて完了です。最後はしっかりと水やりをしました。

これから育っていくのがとても楽しみですね。一生懸命お世話しましょう!!

認知症サポーター養成講座(6年生)

昨日,6年生の学習で包括支援センターの方と青少協の方を講師としてお招きし「認知症サポーター養成講座」を行いました。旭小学校では,初めての試みです。この授業の目標は,①認知症がどんな病気かを知る。②認知症の人の気持ちがわかる。③どのように接したらよいのか知る。という3点でした。6年生は,どの児童も真剣に話を聞き,積極的に質問したり,質問に答えたりしていました。これからの社会,高齢化が進んでいきます。正しい知識を身に付け,寄り添いながら生活していくことの大切さを学んだ授業でした。包括支援センター,青少協の皆様,ありがとうございました。(校長 小田川)

レッツ・ウォッシュ!!(なかすこ)

本日は洗濯の仕方を学習しました。

1つ目,家庭科室の全自動洗濯機の使い方を勉強しました。お手伝いする時は,洗剤と柔軟剤をしっかりと入れて,終わったら干すのも忘れずに。

2つ目,洗濯板で手洗いに挑戦しました。いつも給食で使っているランチョンマットを,ゴシゴシ洗いました。最後はすすいで教室に干しました。

みんな,楽しく作業することができました!!連休明け,乾くのが楽しみですね。

スーパーマーケット見学(3年生)

3年生の社会科の学習で,スーパーマーケット見学に行ってきました。子ども達は,集合した時から「社会科の勉強に行く」という意識が高く,感心しました。

スーパーマーケットでは,様々な「ひみつ」をみつけて,たくさんメモ欄に記入していました。パン屋さんでは,パン生地を触らせていただき,子ども達も「こんなにフワフワなんだ~」と驚いていました。道路の歩き方,話の聞き方,見学の仕方,質問の仕方,挨拶など,とても立派でした!(校長 小田川)

カトカトーン(音楽の学習)

音楽の授業では,2学期から「カトカトーン」を活用した授業を行っています。一人一台端末を活用した授業です。どの児童にも分かりやすく音楽作成ができる機能を備え、プログラミング的思考の育成につながります。

様々な楽器を組み合わせ,自分でつくったリズムが,アンサンブルとなって完成します。また,作成したリズムが,楽譜となって,それぞれが確認することが出来ます。全員が,作曲家になれる楽しい学びです。一人一人がとても興味を持って取り組んでいました。

個別最適化された新たな音楽の学びを実現しています。(校長 小田川)

卒業アルバム個人写真撮影(6年生)

今日は,卒業アルバムの個人写真の撮影でした。個人写真と言うと,椅子に座って一人一人撮るイメージでしたが,今年の撮影方法は,「自分の好きな物,得意な事」を存分に披露して撮るという形でした。一人一人の笑顔を引き出すように写真家の阿部さんが声をかけ,すてきな写真を撮影してくださいました。初めは緊張していた子も,本当にステキな一枚になっています。卒業アルバムの仕上がりが,今から楽しみです!(校長 小田川)

林間学校に向けて(5年生)

9月26日(火)~27日(水)に予定されている初めての宿泊行事である林間学校へ向けて,5年生が毎日,着々と準備を進めています。係の仕事の話し合いをしたり,部屋割り,バス座席を決めたり・・・話し合ったり,決めたりすることがたくさんありますが,とても楽しそうです。学級や学年のチームワークも日に日に強くなってきています!昨日は,「林間学校のしおり」を代表の児童が,届けに来てくれました。表紙や裏表紙までも丁寧に色塗りされていて,とてもうれしい気持ちになりました。

スローガンにもあるように,目標を達成し,楽しく思い出に残る林間学校にしてほしいと思います。(校長 小田川)

下校時刻変更のお知らせ(台風による大雨の為)

台風の予報が昨日の予報より変化しました。本来の下校時刻にあたる時間帯の15:00以降は豪雨になる見込みです。下校時の児童の安全を優先し,給食後13:00に下校いたします。(校長 小田川)

地域防災訓練(8・29 旭小学校会場)

今年は関東大震災から100年となる節目の年となります。

8月29日に旭小学校体育館で,柏シニアクラブ連合 柏第一東支部主催の防災訓練がありました。200名の席が埋まるくらいの多くの地域の方の参加がありました。前半は式典と防災についての講話があり,後半は校庭で消火器の噴射訓練などを行いました。

今までですと,大地震を主に想定したものであったと思いますが,近年では,地震災害だけではなく, 台風や大雨による風水害での被害なども多くなってきているように思います。このような時こそ,この会のように組織的に、そして隣人同士は勿論、自治会が一体となり密接な連携のもとに災害を最小限に止める意識啓発と訓練の実施が不可欠であると思いました。

今回,たくさんの地域の方に参加していただきましたが,地域の皆様には地域の子ども達を知っていただく,子ども達も地域の方々を知るという事も大切であると思います。

東日本大震災時,東北地方の多くの避難所では親世代の大人たちは,仕事に働きに出ているため,避難所運営の中心は,地域のシニア世代の方々と小中学生だったそうです。これを機会に,ぜひ,学校にも足を運んでいただいたり,子ども達の登下校の様子などを見守っていただいただいたりすることによって,お互いに知り,顔見知りになることが大切だと思います。「防災減災の基本的な考え方は,人の命は自分で守る『自助』隣人等が共に助け合う『共助』が,多くの人の命を守ることが災害事例であります。この訓練で,防災意識を共に高め、災害における防災減災に繋げるものであるといいなと思います。(校長 小田川)

夏休み作品展開催中!

夏休み中に子供たちが興味を持って取り組んだ作品を展示しています。どの作品も,とても素晴らしいです!今日は,暑い中,多くの保護者の方に来ていただきました。子ども達も,担任の先生と一緒に,クラスごとに見てまわりました。「これ,すごーい」「どうやって作ったのだろう」「これやってみたいな」など,友達の作品をみて,勉強になった様子でした。明日まで行っていますので、ぜひお越しください。(校長 小田川)

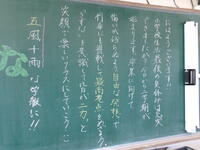

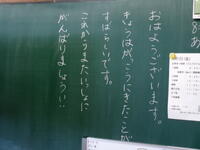

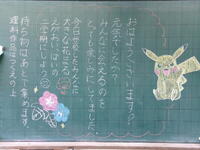

2学期スタート!②(学級活動)

今日の始業式は、先生方もとても楽しみにしていました!思いや願いが黒板いっぱいに描かれていました。「きょうはがっこうにきたことがすばらしいです。これからまた、みんなでいっしょにがんばりましょう!!」

クラスでは、夏休みの宿題を提出していたり、お互いの作品を見合っていたり、、、など様々な活動をしていました。「校長先生、みてみて!」「これ、がんばってつくったんだ!」「時間かかったけれど、がんばったよ!」・・・夏休み中にめあてをもって、興味のあることに頑張って取り組んだ自信に満ちあふれていました。

5年生では、早速、林間学校のバス座席を決めていました。6年生では、PCを使って、宿題の提出を行ったりもしていました。今日は、みんな久しぶりの学校を楽しんでいる様子が伝わってきました。どの子も、にこにこ笑顔で2学期をスタートすることができていて、うれしく思いました。(校長 小田川)

2学期スタート!①(オンライン始業式)

2学期がスタートしました。今日の始業式は,熱中症対策の為,オンラインで行いました。指揮者に合わせて声を合わせて,それぞれの教室から校歌を歌いました。校歌は校舎中に響き渡ってとても素敵でした。

私からは,2学期の目標を決めて目標に向かって行く大切さと,昨日のバスケワールドカップの日本vsベネズエラの試合の大逆転勝利の話をしました。

このバスケットの試合は,まさに,いつもみなさんにお話しし「あきらめない心」「仲間を信じる心」「挑戦する心」・・・この3つの心を大切にした試合だと思います。日本チームは,「パリオリンピックに出場する」というている目標を持って,取り組んでいます。日本の世界の順位は36位です。昨日,試合をしたベネズエラは,世界の順位は17位。力の差は,ベネズエラの方が上になりますが,日本チームは,「挑戦する心」を忘れずに立ち向かいました。試合は,ベネズエラチームがずっとリードする展開でしたが,日本チームは,「あきらめない心」「仲間を信じる心」をもって,結果,勝利することができました。今回のこのバスケワールドカップの試合や,この夏の甲子園に優勝した慶応高校もこの3つの心を忘れずに戦っていました。この3つの心をもてば,どんな困難にもうち勝つことができるという事です。2学期もこの3つの心をもって,「旭小学校を世界一の学校にし,世界一楽しい学校にしよう」という気持ちで,頑張っていきましょう! (校長 小田川)

1学期終業式

1学期の終業式を行いました。連日暑さが続いており,熱中症対策の為,オンライン終業式としました。全校で歌う校歌の指揮者,1学期頑張ったことを話してくれた2年生と5年生の代表の児童,みんな堂々として立派でした!

私からは,①1年生は入学式の時に話をした「りっぱなあひる」にみんな,なれたこと。②「旭小学校を世界一の学校にする」ための3つの心,挑戦する心・あきらめない心・仲間を信じる心・・・を持って頑張れたこと。③42日間の長い夏休みは「目標を持って,づづけること」を決めてやり通すこと・・・3つのことを主に話をしました。

みんなが頑張ってこられたのは,自分自身の努力の他に,家族や地域の方々の支え,友達とのかかわり,先生方の指導のおかげがあったからです。そして,6年生が全てにおいて,学校のリーダーとして意識を高く持って取り組んでくれたこと,5年生も6年生の立派な姿をみて,追いつこうと一生懸命に頑張ってくれたからです。5・6年生のみなさん,ありがとう。2学期もよろしくお願いします!

☀昔の人は,子どもがなまけたり悪いことをしたりしたときに「おてんとうさまがみているよ」と言って叱りました。「お天道様(おてんとうさま)」というのは太陽のことですが,昔の人は空にある太陽を神様のように思っていて,お天道様というのは,何でも知っているのだと思ったのかもしれません。夏休みは,先生の目も届きませんし,家の人の目も届きにくいことがあるかもしれません。でも,お天道様(おてんとうさま)は,ちゃんと見ていますよ。自分でしっかり考えて,良い夏休みを過ごした子には,お天道様(おてんとうさま)は,天からご褒美をくれるかもしれませんよ。ぜひ,自分の弱い心にうち勝ち,大きく成長する夏休みにしましょう!2学期の始業式に,全員そろって元気な笑顔で会えることを楽しみにしています。(校長 小田川)

そろばんの学習~4年生~

4年生の算数「そろばん」の学習では,森 文子 先生を講師にお迎えして,丁寧に教えていただきました。3年生の時にもそろばんの学習をしましたが,忘れてしまっている子が多いようでしたが,久しぶりのそろばんの学習にみんな真剣に取り組んでいました。森 先生 ありがとうございました。(校長 小田川)

ホットケーキパーティー~なかよし・すこやか学級~

なかよし学級とすこやか学級のホットケーキパーティーがありました。数日前の計画の時から,みんなワクワクしていました。混ぜる時も焼いている時もワクワクが止まらないと言った感じでした。それぞれの好みのトッピングを持参して,デコレーションをしておいしそうに食べていました。計画したり,準備したり,作ったりなど,とても良い体験が出来ましたね。私たちの分も作って持ってきてくれました。愛情とやさしさがたっぷり詰まっていて,とーってもおいしかったです。ありがとう。(校長 小田川)

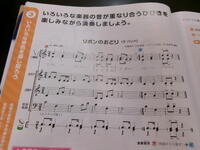

学年音楽グループ発表会~5年生~

1学期最後の5年生の音楽の授業は,学年発表会でした。教科書にある教材の「リボンのおどり」という曲を5~6人ぐらいの小グループになって,様々な工夫をしていました。この短い曲の中に,それぞれの思いがいっぱい詰まった発表となっていて感動しました!!みんなちがってみんないい そんな思いにしてくれた本当に本当にすてきな発表会でした!(校長 小田川)