文字

背景

行間

2024年5月の記事一覧

5年生は水田開発をはじめました

社会科で農業を学習し、これから始まる総合的な学習の時間で「富勢の農業」に関して課題解決型の学習を予定している5年生。

中庭に設置され、水の循環装置が故障し、修繕することも撤去することもできなくなった観察池を水田として復活させようと、水田開発を始めました。

昨日から有志が集まって、池の中の石を運び出したり、魚を取り出したり、そこにたまった土を運び出したり、目標が決まると行動が早い5年生!

放課後までに代替の土と石は運び出すことができました。常磐ガーデンさんに排水の工事と水田用の土をお願いしています。(算数で習った立方体の体積を出す計算で、土の量を計算して欲しいですが・・・)水田用の土の足しにするために、校内のプランターに残っている土も利用します。プランターの整備も行って準備をしていました。

4年生 今日は上水の学び

昨日は下水道の学習を行った4年生。今日はサントリーの協力で水が私たちの生活に届くまでのことを実体験を通しながら学びました。

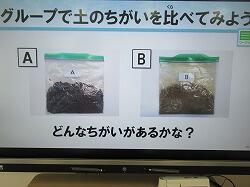

Aの森の土とBの森の土を触って比べて見ました。重たいのはB、色が濃いのはAと気づきを出し合います。この二つの森に降った雨はどうなるでしょう? さあ実験です!

同じような茶色の水を実験用具に流し込みます。一番上の段がAとBとで違います。すると・・

Bの土は水を吸いきれずにあふれてしまい、直接みんながすんでいる街まで流れて、大洪水になってしまいました。

Bの森は、今まで森の気を使ったあとに、杉などの木を植林して、植えた木以外が育たないようになっている森の土です。日本が今のように発展してくる中で、木をたくさん使ってくることは必要なことだったのですが、昔からの森のようにしていかないと、水をきちんと確保することができないことがわかってきたのですね。

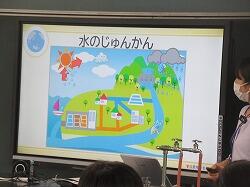

動画などを見ながら、水ができる仕組みがわかってきたようです。

日本の水は大変美味しい水と言われています。身近な水は、あまり身近ではない森林のおかげでできているのですね。今年から森林環境税という税金を働いている人は払うことになりました。21世紀後半の社会は、水がとても大切なキーワードになると言われていますね。

今日学習したことを、実際の場面でも確認しながら生活してみるといいですね。柏市も森がたくさんあったので、水道水のほとんどを地下水でしいたが、今は地下水の割合が20%程度になってしまいました。地面に水を蓄えておきたいですね。

川は

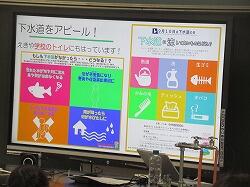

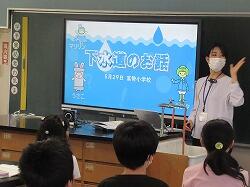

4年生 社会 下水道の学習

4年生の社会科では、上下水道の学習を行います。教科書だけでは理解が深まりにくいことも、実際にその仕事に従事されている方から学ぶことは、本物から学ぶこととなり、学習したことが実際の生活の中でも活かせる形で子どもたちの中に残ります。

今日は管路管理総合研究所と柏市上下水道局から4名の方に来校していただき、「みんなも知らない下水道の世界」という学習を行いました。

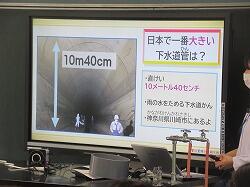

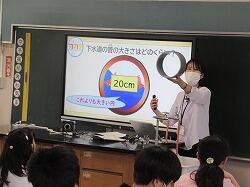

実際の下水管は小さいもので直径20cm 大きいと・・・

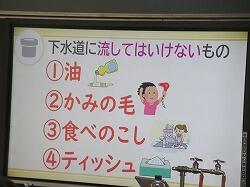

下水道に流してはいけないものが4つあります。さて、なんでしょう。

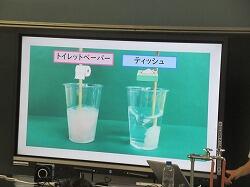

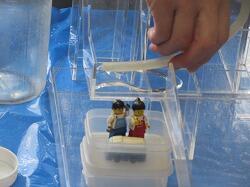

そこで、トイレットペーパーとティッシュペーパーをコップに入れて水を入れて、かき回してみました。

トイレットペーパーは細かくなって水になじみましたが、ティッシュはそうなりません。

見ることができない施設ですが、私たちの生活を守っている大切な施設ですね。みんなが気持ちよく生活できるように心がけていきましょう。

3階と4階のトイレがきれいになりました

富勢地区の学校を使って、柏市が進める就労支援の事業としての清掃作業が行われています。今日と明日の二日間、トイレの清掃を中心に校内の清掃をしてくださいました。

全体の殺菌作業もしてもらい、床も丁寧に磨いてくださりました。明日もよろしくお願いします。

「心一つに勝利を目指せ 思い出に残る運動会に」なりました

5月の爽やかな日差しと風の中、第123回目となる富勢小学校の運動会を行いました。

一日のアラカルトを・・・

朝6時前から、万国旗の設置におやじの会の皆さんや保護者ボランティアの皆さんが集まってくださり、運動会の会場雰囲気が盛り上がってきます。

先生方も出勤して、会場の最終チェックと用具類の準備が始まりました。

子どもたちの登校が始まり、PTAの方々の保護者誘導準備も整いました。

さあ、子どもたちの準備も整いいよいよ開会式になります。

児童会の子どもたちの司会で開会式が始まりました。開会式に合わせるように太陽も顔を出して、運動会日和になり、気持ちも盛り上がってきます。

開会式のあとは応援合戦。応援団が今までの練習成果を発揮してリードします。

いよいよ種目の開始です。前半は個人種目。5年生100m走の疾走シーンから・・・今年から高学年徒競走は、セパレートコースとして、自分の力を出し切れるように工夫されています。

2年生のレク走は、今日の天気は? 校長天気予報士の天気に従って・・・

1年生も初めての小学校の運動会は50m走・・・

4年生は国語の教材をモチーフにしたレク走・・・どの登場人物になるかで勝敗に影響が・・

3年生の80m、6年生の100mと徒競走が続きます・・・応援も心を一つにしてがんばります。

放送係は、レースの様子を見ながらアナウンス・・決勝審判は、しっかりとゴールを見ながら間違えないようにジャッジします・・・

係の高学年の働きで、時間通りにプログラムが進んでいき、前半の個人競争が終わりました。後半は、団体競技。団体競技に入る前に、少しだけ表現ダンスを入れて、レースの場を盛り上げていきます。最初は2年生の「中玉ころがし」

5年生はジンギスカンを踊ってから、棒引きで勝負!

1年生はチェッコリ玉入れ、踊ってから一斉に玉入れします・・・

3年生はジャンボリ綱引き、こちらもダンスしてから綱を引きます。

4年生はハリケンサンバの台風の目・・

6年生は 演舞~韋駄天~ 台風の目。4年生と同じ種目ですが、しつらえが見事でさすがに高学年。レースも力強さがあります。

最後は紅白対抗リレー 低学年が前半、高学年が後半・・・

最後まで、あきらめず 全力で やり抜いた 運動会

応援賞は、参観者によるオンライン投票 20票差で赤組に応援賞

競技得点は、団体種目で白が優勢でしたが、最後のリレーで逆転があったようで、赤組に総合優勝がわたりました。

赤組の優勝に対して、白組の高学年の子どもたちが拍手をしてたたえている姿があり、全力でがんばった証が見えました。力を尽くした運動会でした!

後片付けには、ボランティアとおやじの会の方々に加わり、卒業した中学生たちが手伝ってくれました。

最後までありがとうございました。

オンラインで運動会のアンケートを行っています。来年度に向けて感想やご意見をお聞かせください。

https://forms.office.com/r/jr4SVd0c4M

運動会前日準備で高学年活躍!

明日の運動会の会場準備を行いました。高学年の子どもたちが様々な仕事を分担して会場設営をしました。

約1時間で、会場整備と準備ができあがりました。明日の朝、保護者ボランティアや親父の会のみなさんが万国旗を張ってくださり、会場が完成する予定です。

明日、全力が出せる会場ができあがっています。

応援団を応援する・・・

明日は運動会当日。今日の業間休みは応援団として、本番前の最終練習!

職員室から練習を見ていると、2年生の女の子が「校長先生にお話があります。」と職員室の入り口に来ました。お話を聞いてみると次のようなことでした。

「毎朝、登校してくるときに、遠くから応援団の太鼓の音と応援する声が聞こえてきて、応援団のお兄さんお姉さんががんばっているんだと思います。校長先生から応援団の人にがんばってくださいと伝えてください。」

早速、外に出て練習の様子を見て・・・

チャイムと同時に教室に戻ろうとする応援団を集めて、2年生からのメッセージをしっかりと伝えて、明日、今まで以上にがんばって!と激励しました。応援団を応援する、応援する子たちを応援する応援団。巡り巡ってよい応援につなげてほしいですね。

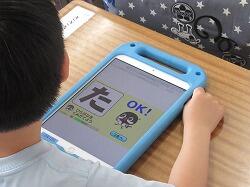

1年生GIGA開き

1年生の教室では、ICT支援員さんが入って、一人1台ipadが配られてGIGA開きを行っていました。

1年生でも小さい頃からスマホをいじっているネーティブICT世代ですから、子どもたちは慣れている子が目立ちます。これからは、この道具をどのように有効に使っていくかが問われています。日本の子どもたちのICTとの出会いはゲーム。そこに諸外国と比較して大きな違いがあります。学びの道具として、自分ができないことを助けてくれる道具として、他の人とつながる道具として、子どもたちが出会い、それをどう活用していくか考えながら使っていけるようにしたいと考えています。色々な失敗も道具を使っていくためには大切な経験です。学校と家とで使いながら、力を付けていきたいと思います。

運動会予行を行いました

今日は2時間目と3時間目を利用して、全校での運動会練習を行いました。その中で、開閉会式の進行などを行う児童会や各係の練習、全校でのラジオ体操、応援合戦を行いました。

自分の位置を覚えることができたかな?開会式で運動会のスローガンを言ってみましょう!と聞くと、大きな声で全員が「心を一つに勝利を目指せ、思い出に残る運動会を」といえましたね。校長先生からは、心を一つに今日できるのは応援なので、富勢中学校の近くの方が「応援の太鼓が聞こえきていいですよ」と今朝お話されていたので、そこまで届く応援をしましょう!と言いました。

元気のよい応援をすることができましたね。

高学年の係の人たちも、実際の競技に合わせて準備をしたり、片付けたり、てきぱきと動くことができました。

25日に向けて、高学年はしっかりと準備をしていきましょう。

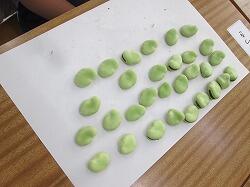

そらまめのさやむき(1年生)

1年生は先『そらまめのベッド』の読み聞かせと本に登場する5つの豆を実際に見る学習をしました。今日は給食に使うそらまめのさやむきを行いました

むきながら並べていくと、数の数え方にもつながるね。ふかふかのベッドの様子が手触りでよくわかったかな?本に書かれている言葉は、こうやって体験を通して、本当の言葉の理解になっていくのですね・・・おいしいそらまめに茹で上がりました

運動会予行全日

朝8時20分頃の校舎です。どんな音が聞こえてきますか? 写真では伝わりませんね。ゴーゴーゴーという応援歌がどの教室からも聞こえてきているのです。

明日は、係活動の子どもたちの練習や全校で行う開閉会式などの練習を行う予行練習です。全日の準備で係り活動の子どもたちは一生懸命に動いていました。

高学年 走り方教室を行いました

昨年より高学年で走り方教室を「SPORTS EXPRESS JAPAN」のご協力で行っています。陸上界で記録を持っている選手だった方々が、子どもたち向けにボランティアで教室を行ってくださっています。

5年生はスタートダッシュのコツを知る。6年生は中盤からの走り方を知る。というテーマで行いました。最初はどちらも鬼ごっこから・・・鬼ごっこは子ども時代の走る基本形です。思い切り走ったり、早さを調スタートダッシュスタートダッシュを争ったり・・・

プロの走り方は違いますね・・・

5年生は10mダッシュをオートタイマーをセットして競い合いました。

2秒00を切った5年生は一人だけ!最終ランナーが1.9**秒でした。走り方を工夫するとスピードアップにつながっていきますね。

今年の100m走はセパレートコースで自分の実力をしっかりと出せるようにします。もし可能だったら、当日のタイムも計ることができるかもしれません。一つの目標に向かって、心一つ(100mの走り方に意識を集中させて)努力していきましょう。

1年生は そらまめを体感

先日の2年生のグリーンピースに続き、1年生は来週に今が旬の「そらまめ」の皮むきをします。その準備として、今日はお豆に関する本に触れたり、絵本「そらまめくんのベッド」に登場する豆たち4種類を実際に触ってみたりしました。

「そらまめくんのベッド」に出てくる登場豆、そらまめ、グリーンピース、さやえんどう、ピーナッツ、えだまめの5種類の豆を実際に手に取って、物語の様子を思い浮かべていました。

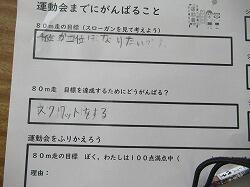

運動会 目標に向かって・・・

朝の体育館では、応援団が練習をしています。まだまだ声が出ていないかな?少しはずかしいところもあるかもしれませんね。赤と白に分かれての練習です。

5時間目には5年生が「棒引き」の作戦会議をしています。運動会のスローガンを書いた大きな紙も用意されています。

どうやったら勝てるかを話し合って作戦を立てています。この作戦づくりも調べる力が大切ですよ。「棒引き」ってポイントが3つあるようです。いろいろ調べて勝つための作戦を立てて、作戦を実行できるように練習を積み重ねていきましょう。スローガンを達成できる作戦がきっと浮かんできますよ。

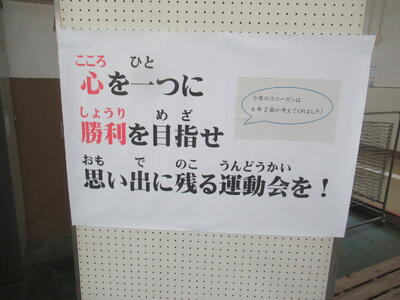

運動会のスローガンにむけて

運動会のスローガンが決まりました。各昇降口には、児童会が作成したスローガンポスターが貼られています。頭の中に入れて、自分の活動を考えてほしいですね。

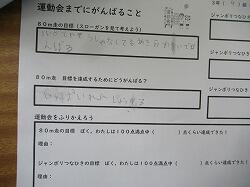

3年生の教室では、一人一人の目標シートが配られて、目標にすること、その目標達成に向けてやること、を書いています。

左側の子は「いっぱい練習する」と書いて、右側の子は「スクワットをする」と書いていますね。どうしてスクワットをするの?と聞くと「スクワットをすると足が速くなるから」と言っていました。いっぱい練習するの内容を具体的に書くと、目標に向かって何を努力するか、はっきりしてきますね。

スローガンが決まりました

3年生以上の投票によりスローガンが決まりました。

「心を一つに 勝利を目指せ 思い出に残る運動会を!」

スローガンにこめる願い

・練習から本番までみんなで楽しく全力で取り組む運動会にしたいです。勝つためには仲間と協力することが必要だと思います。その中で仲間との絆も深めていきたいと思っています。そして、運動会を終えた時に「一生懸命頑張った!」「やってよかった!」「楽しかった!」などの気持ちになってほしいという思いからこのスローガンを作りました。

4年から6年までの投票では、3つのスローガンの差は数票でした。3年生の票を加えると、わかりやすさが勝ったのか、このスローガンに決定しました。

心を一つに・・・とはどういう風にすること?今日の練習では?

勝利を目指せ・・・勝つというのは運動会当日だけかな?今日の練習では?しっかり自分の目標に向かって行動するのも、自分に勝つことになりますね。

思い出に残る・・・思い出って、どうすると思い出に残ることになるのかな?

明日は晴れ! さあ練習が始まります。

応援団スタートしました

今日の昼休みに応援団に立候補したみんなが体育館に集まりました。運動会まで10日間。しっかりと練習をして、いい応援につなげていきましょう。

それぞれの組の応援団長を決めます。応援団長のフレーズを立候補した5人が次々と披露をして、誰が一番声が出ているか、堂々としているか・・・応援団長を決めていきました。

朝と昼と放課後と練習があるようですが、応援団として立派な姿になるためには、自分で練習時間を考えて練習に参加をして腕をみがいていきます。

2年生がグリーンピースの豆むきをしました

今日の給食はグリーンピースご飯。そのグリーンピースを柏市でとれたものを使います。グリーンピースもさやの中に入っているお豆。栄養教諭の内野先生にむき方を教わって、みんなで作業に入りました。

2年生3クラスとしいすま5クラスのみんながむいてくれたグリーンピース・・・

給食で美味しくいただきました。グリーンピースが美味しいから、全部最後に残して食べる姿もありましたね。

運動会のスローガン 投票の日

運動会のスローガンを6年生がクラスごとに話し合って、3つのスローガン案を決めました。ここから一つに絞るために、3年生以上の子どもたちがオンラインで投票をします。投票フォームをのぞいてみました。

今年の富勢小の運動会のねらいは、【一つの目標に向かって、集団で取り組むことを通して充実感を味わう】です。このねらいをもとに6年生の各クラスで話し合い、子どもたちでスローガンを一生懸命考えました。この中であなたが運動会のスローガンにしたいと思うものに1票入れてください!

投票方法は、各クラスのクラスルームに送っているフォームで回答をしてください。

スローガン案1

「心を一つに 勝利を目指せ 思い出に残る運動会を!」

スローガンにこめる願い

・練習から本番までみんなで楽しく全力で取り組む運動会にしたいです。勝つためには仲間と協力することが必要だと思います。その中で仲間との絆も深めていきたいと思っています。そして、運動会を終えた時に「一生懸命頑張った!」「やってよかった!」「楽しかった!」などの気持ちになってほしいという思いからこのスローガンを作りました。

スローガン案2

「一致団結!勝利を目指し、仲間とともに走りだせ!」

スローガンにこめる願い

・練習から仲間と協力して一生懸命に頑張ることができる運動会にしたいです。団体競技では、心を一つに練習する。個人競技では、仲間のために自分の精一杯を出し切る。他の学年が競技している時は、心を込めて応援する。勝っても負けても全員が「楽しかった」「一生懸命頑張った」と思ってほしいので、このスローガンを作りました。

スローガン案3

「仲間と共に一致団結して、絆を深め、ゴールへ向かって突き進め!」

スローガンにこめる願い

・富勢小の運動会のねらい【一つの目標に向かって、集団で取り組むことを通して充実感を味わう】を基に考えました。「一つの目標に向かって→ゴールに向かって」「集団を通して→仲間と共に」「充実感を味わう→絆を深める・仲間とゴールに突き進む」にクラスで意見を出し合って変換しました。そして、変換した言葉をうまく繋ぎ合わせてこのスローガンを作りました。

それぞれ6年生の想いと願いと運動会に向かう気持ちが感じられますね。理由をしっかりと読んで、それぞれ案への投票が終わっています。どれに決まるのか楽しみですね。

放課後の公園での過ごし方

気持ちよい5月の午後は、公園で遊ぶ子どもたちもたくさんいます。高野台公園には毎日のように子どもたちが訪れて、楽しい時間を過ごしています。

5月9日の放課後にもたくさんの子どもたちが遊んで、地域見回りで公園に入っていくと「校長先生」と元気よく声をかけてくれます。「ゴミは家に持ち帰って、捨てないようにしてね」とお願いしながら、昨日は気持ちよい午後でした。

しかし、今朝の登校見守りの際に公園内を通ると、写真のようにゴミが落ちていました。

捨てようと思って捨てたのか、落ちてしまったのか・・・残念な気持ちになりました。

今日の給食の時間にこのことを放送でお話しました。悪いことばかりでは悲しいので、昨日の校長室に書いた、ゴミ拾いをしている方に「ありがとう」の挨拶ができたお話と一緒に伝えました。

すると、昼休みにゴミ拾いしている人に挨拶した5年生がわかりました。それから、私がゴミを捨ててしまいました、という人も涙を流しながらきてくれました。

「よく自分が捨てたと言えましたね。言えたのだから、きっともう捨てることは無いと信じられますよ」

富勢地域の人たちみんなが暮らしやすくしていくためには、子どもも大人も一人一人の心がけが大切ですね。

5年生は田植えを行いました

5年生は社会科で日本の農業について学びます。農業といえば米作り。富勢には柏市内でも有数の米生産地の利根川河川敷があります。今日はその河川敷にある関根さんの田んぼで田植え体験をさせていただきました。

朝から気温が低く、小雨が時々ふる天気ですが、農業として仕事をしている場合は、植える日がずれていくと収穫に影響が出てしまいます。だから、ものすごく悪い天気ではないので、5年生は田植えに行くことを決めました。この部分も社会科の学習です。

歩いて関根さんの田んぼまで到着しました。裸足になり、関根さんから田植えの方法について教えていただき、いよいよ始まり・・・

気温が低いので、水も冷たいですが、ひざの下くらいまで田んぼの土の中に入り、自分の場所まで苗を持って移動していきます。

田植え体験を見学に来た柏市役所農政課の方も、子どもたちと一緒に田んぼに入って体験です。

土の中に根元が入るように、30cmぐらいの間隔で植えていきます。先生も裸足で田んぼに入って田植え作業を見守ります。

となりの田んぼでは、GPS付きの田植機で田植えをしています。機械で植えたところと、5年生が植えたところ・・違いはありますが・・・

「初めて田植えをして楽しかった」「思っていたよりも難しかった」「大変な仕事だけど、お米ができるでやりがいある」「植えた苗を倒さないように歩くのが難しかった」などなど、感想を言っています。

関根さんから最後に、「明日には、肥料をまきます」「草をとることもします」「田んぼの水の調整をずっとやりつづけます」「8月の15日頃に穂が出てきます」「9月の中旬には稲刈りができるようになります」「自転車で来られるので、様子を見に来てください」とお話がありました。

稲も実をつけるために花を咲かせます。けれど、天気のよい日の数時間だけなのです。稲の花を見るためには、8月中旬頃に毎日観察しないと・・・と関根さんがおっしゃっていましたね。稲がどう育つのか、どうやって育てていくのか、いろいろな疑問を持って、調べたり観察したりしていきましょう。

見事なオオムラサキツツジ

富勢小学校には中庭があります。その中庭で4年生が理科の学習の取材をしていました。植物の写真を撮影しているようです。そこに、大きなオオムラサキツツジ・・・柏市内で最大?・・・かと思う大きさで、高さ3m直径5m近い一本立ちのツツジです。

満開の様子を観察しています。中庭で見えにくい場所ですが、どうぞごらんください。

子ども新聞・・手に取ってみよう!

学校図書館は情報センター・学習センター・読書センターの3つの機能を持っています。そして、全国の学校では、情報センターとしての学校図書館の機能を高めるために、新聞を購読する予算が確保されています。富勢小学校では、朝日小学生新聞(日刊)を5月から購読するようにしました。(4月までは読売KODOMO新聞で週刊新聞を購読。それを日刊に変更し情報へのアクセスを頻繁にできるようにした。)

富勢小学校の図書館は2校舎の2Fと高学年教室から離れているので、高学年の廊下に新聞コーナーを設置しました。家で新聞を購読する家庭も少なくなっていますが、世の中で起きているニュースを子どもにわかりやすく伝えてくれたり、子どもが興味を持つ記事が多く掲載されたり、4Pという少ない中ですが、ちょっと手に取って見てみる習慣がついてくれるとうれしいです。活字に多く触れさせたいという6年生の先生の願いもあり、高学年でうまく活用してください。

春の検診がはじまりました

学校には、内科、眼科、耳鼻科、歯科を担当する学校医の方々がいらっしゃいます。富勢小は歴史が古いので、長い先生になると40年ちかくも校医として子どもたちを見てくださっています。今日は、今年の検診のスタートの日。眼科検診が行われました。眼科の先生は、富勢小に関わって今年で23年目になるとお話されていました。

検診のあとに、お医者様でさらに詳しく見てもらうような手紙をもらった場合には、早めに詳しく診察をしてもらってください。人生100年時代の子どもたちです。健康な状態を長く長く保って、様々な活躍をしてほしいですからね。

2年生がリードして学校案内をしました

4月に入学して3週間が過ぎました。1年生の行動範囲は、教室周辺と校庭ぐらいと、生活パターンの範囲からなかなか出ません。

今日は2年生のリードで、校内を見て回る学校案内?学校探検?が2時間目に行われていました。

図書館では、本の場所や種類を説明していたり、校長室では1年生も2年生も一緒になって昔の富勢小学校の写真に見入っていたり・・・1年生をリードして歩いていく2年生は、しっかりと成長していますね。1年生は学校のいろいろな場所がわかってきたかな?学校全体を使って学んでいきましょう。

画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。

一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。

子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。

〒277-0825

千葉県柏市布施925-1

TEL:04-7133-2077

FAX:04-7134-5530

このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。