文字

背景

行間

ブログ

校長:量感を育てる算数の授業(2年生)

算数での量感とは、計器を使わずにある量の大きさの見当をつけたり,ある単位で示された量が実際の物でどれくらいの大きさになるかの見当をつけたりするための,およその感覚をいいます。

量感は,計器の選択を適切にしたり,日常生活を合理化したりするために,大切なものです。

しかし、全国学テや柏市学テの結果からも、「およそ」とか「見当」といった量感に関する問題に課題があることが分かっています。

つまり、教科書だけの学習では、量感を身につけることは難しいということです。

そこで、本日の2年生の学習では、量感を育むことをねらいとして下記のような授業を行いました。

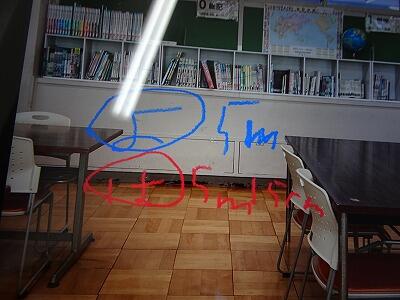

1 校内の好きな場所で、長さが気になる物をみつけます。

2 自分でどれくらいか予想します。

3 実際に図って確かめます。

4 その結果を端末で撮影します。

5 教室に戻り、画像を見せながら全体で発表します。

教科書で見るだけでなく、このような体験を繰り返すことで、量感が育っていくものと考えます。

また、共有の場面で1人1台の端末が効果的に活用されました。

今後も、データを基につまずきを分析し、改善する授業を工夫していきます。(校長 佐和)