文字

背景

行間

2022年11月の記事一覧

PTA主催スポーツレク(校長室より)

今日はPTA主催のスポーツレクでした。

かつて行っていた土南部まつり。ここ数年、コロナとともに中止の連続。同時に訪れた任意団体としてのPTAの役割、また教職員の働き方改革・・・どれと重ねてももう同じようにはできないイベントの1つです。そんな中で、PTAとして子どもたちに何かできることは、と考えたイベントです。1学年1時間で、学年の担当の保護者のみなさんで考えたスポーツレクをするという企画です。

4年、2年、持久走練習をはさんで1年、3年、午後は5年、6年の順番で行いました。

子どもたちと保護者のみなさんとの交流までできれば、という思いも抱えながらスタートした企画でしたが、外での活動とは言え、そこまではしないという決定で今日を迎えました。

青空の下、クラスみんな、学年みんなで取り組むことができ、子どもたちにとって楽しい時間になったようです。

担当の保護者のみなさん、ここまで、そして本日、子どもたちの活動を支えてくださってありがとうございました。おかげ様で、子どもたちのはつらつとした姿が見られた1日になりました。「できる人が、できる時に、無理なく可能な範囲でできることを」という持続可能なPTA活動を目指して引き続きよろしくお願いいたします。

子どもたちの活動を見に来てくださった保護者のみなさんもありがとうございました。

体の大きくなった6年生が無邪気に活動に取り組む様子を見ていて、ふと思いました。縁あって同じ教室で学ぶことになった子どもたちが、全員で外に出て遊ぶという体験は小学生の今だからできることなのだろうと。子どもの時にしかできないことがあるのだろうと。毎日の業間休みや昼休みに遊びたい児童だけが外に出るのも良いのだけれど、クラスでの遊びが増えるのも楽しいのではないかなと。このイベントが良いきっかけになると良いなあ。

先生方も活動の補助をしていただきありがとうございました。(最後の2枚の写真は、その勇姿を肉眼でも見ようと思ったらぶれてしまったアンカーの房野先生と青木先生です。)

音楽科授業(校長室より)

地域に伝わる音楽でつながろう~おはやしをつくろう~という音楽の授業です。

授業者は音楽の芝田先生。今日は3年1組の授業です。

主に社会科で使用する「わたしたちの柏」にも掲載されている伝統的な行事である手賀囃子(てがばやし)と篠籠田の三匹獅子舞(しこだのさんびきししまい)を取り上げました。

三匹獅子舞については、大津ケ丘第一小学校長の上野先生をゲストティーチャーとしてお招きしました。

上野先生ご自身が篠籠田を学区とする柏第七小学校卒業ということで、この行事についてはなじみ深い上に、今でも関わっていらっしゃるということでご多用の中ではありますが来ていただきました。

子どもたちの学習において、本物に触れるということはとても大切な体験です。

今回も、動画で見るだけでなく、ご持参いただいた笛を動画に合わせて演奏したり、子どもたちに踊りを教えながら一緒に体を動かしたりしながら学習を進めていただきました。

ゲストの先生に教えていただくということもあって、子どもたちは普段以上に積極的に活動に取り組み、意欲的におはやしの世界に触れることができていたように感じました。

上野校長先生、土南部小の子どもたちのためにありがとうございます。

まだもう少し関わっていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします。

次回は「3年1組のおはやしをつくる」という課題に向かって取り組みます。楽しみですね。

本校ホームページのコロナウイルス対策コーナーに記載した「助成金」「支援金」の対象期間延長についての詳細ホームページのリンクを以下に張ります。

厚生労働省ホームページ

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

※申請窓口や必要書類等については、上記リンク先に掲載しています。

また、専用のコールセンター(0120ー876ー187、土日・祝日含む9:00~21:00まで対応)を設けて、事業主や保護者の方等からのご相談を受け付けております。

・小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html

・厚生労働省公式LINEチャットボット

友だち追加用リンク:https://lin.ee/qZZIxWA (QRコード→)

短縮日課(校長室より)

今日は、午前中授業で給食後下校でした。

午後は、来年度に1年生になる子どもたちの健康診断を行うためです。

1、2時間目の後に持久走練習、清掃、3時間目、給食、下校というタイトなスケジュールでした。

今日も、青空の下で元気に走る子どもたちの姿です。

スポーツの秋。次回の第2回記録会に向け、忘れ物をしないように気をつけながら、限られた回数の練習に励んでほしいです。今日も、カード忘れ、体操服忘れなどの理由で走れない子どもたちが少なくありませんでした。体への負担を考えても、練習を積み上げずに記録会に挑むのは良いことではありませんので、引き続き、ご家庭のご協力をお願い申し上げます。

とは言ったものの、記録会のためだけでなく、健康な体づくりが目標です。病気に負けない体を手に入れるためにもがんばっていきましょう。

さてさて、午前中授業と言えば、先週の土曜日もそうでした。ふるさと協議会主催の南部文化祭が南部近隣センターで行われており、普段コミュニティスクールとして、いくつかの場面でお世話になっている地域のみなさんがどのような活動をされているのか、教職員1人1人の目で見てみるという時間として午後に設定しました。

近隣の方々や地域の小中学校の児童生徒の作品が展示されていました。例年、作品を展示していただいていますが、今まではなかなか全職員で見に行くということはできなかったので、良い機会になりました。

子どもたちも多数訪れており、展示された作品を見て回っていました。

学校外で過ごす子どもたちの姿に触れる良い機会にもなりました。子どもたちも、学校外で先生方に会うのが新鮮な様子で、喜んでいる様子でした。

地域のみなさん、子どもたちのためにご尽力いただきありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

暦の上では(校長室より)

昨日は「立冬」。

暦の上では冬の始まりです。とは言え、日中は小春日和で、温かな活動しやすい日が続きそうな予報です。

そして今日は「土南タイム」。掃除なしのロング昼休みです。楽しみにしていた子どもたちが青空のもと校庭に飛び出してきました。

立冬を迎えたとは言え、体を動かすと、汗が吹き出る暖かさでした。

低学年から高学年まで、元気に外で活動している姿が見られ、校庭はエネルギーに満ちあふれていました。うれしくなります。

力一杯遊ぶと、まだまだ汗の始末が必要です。しっかり後始末をしないと体があっという間に冷えそうです。

さらには、朝夕と昼の寒暖差がありますので、体を壊さぬよう気をつけて過ごしたいものです。

1年生の教室に、図工で作ったリースが飾られました。どれもよくできています。

まだまだ11月8日ですが、年の終わりを感じます。

さて、今夜は皆既月食が見られます。前回は4年ぐらい前の午後10時過ぎに見た記憶がありますが、今日は午後6時過ぎからかけ始め、午後7時過ぎには皆既食が始まり、赤黒い月が見えます。みんながまだ起きている時間です。体が冷えないように気をつけながら、天体ショーを楽しめたら良いですね。

校内音楽発表会(校長室より)

校内の音楽発表会を行いました。はじめの会では各教室で全校合唱を行いました。

体育館では、各学年2曲の発表で、児童も保護者も完全入れ替え。体育館と各教室はオンラインでつなぎ、他の学年の発表も教室の画面で見られるように行いました。

私はずっと体育館にいたので、教室での参観状態はわからなかったのですが、良く聞いている姿が見られ、あちこちの教室からの温かい拍手が聞こえてきたといううれしい報告がありました。

今日まで、音楽の授業などで、各クラス、各学年で練習を重ねてきました。

子どもらしい歌声の低学年から、力強さを感じる歌声の高学年まで、6年間の幅を感じる発表会でした。

低学年の子どもたちは保護者のみなさんに見ていただくのがうれしそうで客席に笑顔で手を振っている姿が見られました。

校長の話で子どもたちに伝えましたが、音楽は1人でも楽しめる素晴らしいものです。でも、それが2人、3人と増えていくとさらに楽しくなる。そして、人に聞いてもらえる場があることでより楽しいものになる、と思います。限られた時間ではありましたが、子どもたちにとって良い時間になったと思います。

今日は各学年らしい発表を見ることができてうれしかったです。今月の歌や音楽の授業で歌う場面はたくさんあります。素敵な歌声を校舎内に響かせていってくださいね。

ちなみに、体育館にふわっと静かに響いた校歌、素敵でした。ありがとう6年生。

保護者のみなさん、制限のある発表会となりましたが子どもたちの活動を見ていただき、ありがとうございました。なお、人数制限につきましては「1人まで」という明確な説明がないまま当日を迎え、申し訳ない思いをさせてしまったことについてお詫びいたします。大変失礼いたしました。

最後に、先生方。今日まで、本行事に向けていろいろな場面で子どもたちの活動を支えていただきありがとうございました。

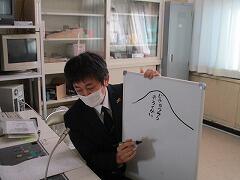

最後までがんばる(校長室より)

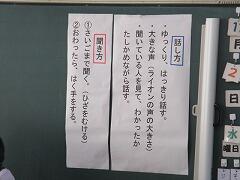

11月の全校朝会です。

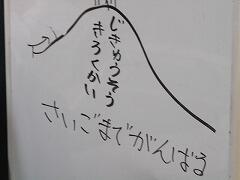

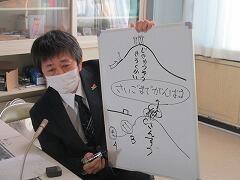

校長の話では、「最後までがんばる」というテーマで山登りに例えながら話しました。

この前、第1回持久走記録会がありました。みんなで一緒にスタートして、でもゴールはばらばら、早く着いた人もいるし、後になった人もいる。でもそれで良いの。時間制限があるわけじゃないから。大切なのは「最後までがんばる」ということ。

記録会が終わった後の夕方、田地野先生と話をしたよ。

「土南部小学校には、最後までがんばれる子がたくさんいるんだよね」って。

もちろん残念ながら、体調が悪かったり、気持ちが乗らなかったりして途中でやめることになった人もいるけれど、この後、まだ練習がある、第2回目の記録会もある。この前よりがんばった、と思えればそれで良い。ぜひ第2回にむけてがんばってね。

さて今日は、この話と普段の授業を重ねて考えてみる。算数の授業が始まってみんなでスタートする。ここまでは持久走記録会と同じ。では記録会との違いは何だろう。

それは、45分という制限時間があるってこと。その制限時間の中で、できるだけ多くの子どもたちとゴールしたいわけ。でもね、途中でつまずく人もいる。「できない」「わからない」「おわらない」とかね。で立ち止まることもあるよね。45分という制限時間が過ぎたところで、ゴールまで行けた人もいれば、途中で止まってしまった人もいる。それでも「45分間、最後までがんばる」という姿が校長先生は大切なんだと思っている。

途中までしか行けなかった人も、最初からあきらめて何もしないわけじゃない。途中までの経験値が少しずつたまっている。

世の中にはできないこともたくさんあるけれど、やればできることもたくさんある。ぜひたくさんの経験値をためて、レベルアップしていってほしいと校長先生は思っています。2学期も半分が終わりました。11月、12月もがんばっていこう。

言葉で伝えたらできるようになるなんて思ってません。ただ、まずは、思いを伝えるところがスタートですから。

1年生の男の子が「今日の話、よかったです」と声をかけてきました。1年生なりに感じたことがあるんだなと思いました。6年生の男の子が「今日の話はちょっと長かったです。」と声をかけてきました。「ちょっと」というところに優しさを感じました。いずれにしても、画面越しの話にも関わらずよく聞いてくれていたようです。

「あきらめずに最後まで行う力」は今年度子どもたちにつけたい4つの力の1つです。いろいろな場面でつけていけるよう引き続き指導・支援していきます。

生活目標については宇佐美先生からお話がありました。寒い季節になり、病気にならないための健康管理についてです。

手洗いは基本です。水は冷たいけれどしっかり洗おうね。

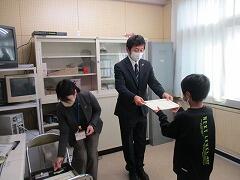

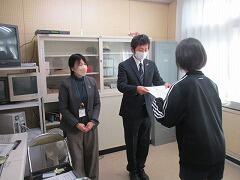

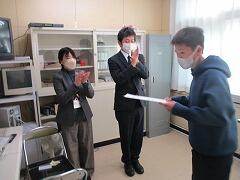

表彰では、たくさんの子どもたちに賞状やメダルを渡しました。

よくがんばりました。おめでとうございます。学年に関係なく、スッとした立ち姿が格好良かったです。

走る走る、伝える伝える(校長室より)

秋晴れです。

青空と暖かな太陽の日差しの元、今日も持久走の練習で、元気に走る子どもたちです。

元気な体づくりは、免疫力を高め、病気の予防にもつながります。寒く、乾燥する季節になっていく中で、病気を寄せ付けない体を手に入れたいですね。

お知らせしているとおり、今年から持久走大会として順位をとるのではなく、持久走記録会として2回行い、努力と成果を自分で感じることを目的としています。

自分のペースで、最後まで走りきる。途中歩いたって良い。ゴールにたどり着く。それが持久走で一番目指してほしいこと。そのためにも、限られた期間、限られた時間での貴重な練習に参加することが大切。今日も、元気なのに、カード忘れ、体操服忘れなどの理由で走れない子どもたちがいました。お家でも一声かけ、確認していただければありがたいです。

ぜひ、「昨日の自分より今日の自分、今日の自分より明日の自分」と成長を楽しみにして努力を積み上げていきましょう。

5時間目に2年生が3クラスともに発表会をしていました。

町探検の発表会です。見つけたことや知ったことを他の人たちに伝えます。紙芝居のような形で発表するグループもあれば、掲示物をつくって発表するグループもありました。クイズ形式にして、見ている人たちに考えさせるような工夫をしているグループが多く感心しました。

伝えようとしっかりと話している姿は立派でした。聞く方も、発表している方をきちんと見る、そんな温かな雰囲気でした。地域のことをいろいろ知ることができましたね。

明日は「文化の日」で祝日です。学校はお休みです。事故などのない有意義な1日になりますように。

九九(校長室より)

2年生の算数で九九があります。いよいよです。

先生に聞いてもらったり、友達に聞いてもらったり。お家でも親御さんをつかまえて聞いてもらうことが増えていくことになります。どうか、お子さんとともに根気よく向き合ってあげてください。

タブレットなどの電子機器を使いこなすようになっても、きっと九九のような学習はなくならないだろうと思います。自分の頭をフル回転です。

学校だけでなく、お家のトイレやお風呂などなどあちこちの場所で、日本中の2年生が呪文のように唱えていくことでしょう。我々大人も8才の頃、同じように唱えたものです。「さんし」「さんしち」や「ししち」「しちしち」など言いにくく、混乱しやすい所もありますね。私も当時そうであったように、今の子どもたちにとっても難儀です。

たし算、ひき算、かけ算、わり算を四則と呼び、算数の基本でもあります。九九は、かけ算ですがわり算でも使うので大切です。語呂で覚える良さがあるので、ぜひ、頑張ってほしいですね。算数は覚えたことを使って、次のステップに向かう教科の一つですから、ここでつまずいて「算数、きらい」とならないように願います。

ただ、やるだけやっても、「ろくは(6×8)をいつも間違えちゃう」とか「7の段がちょっと自信ない」というような事は当然あります。

かけ算は「235、235,235」「235が3こ」というように同じ数がいくつか出てきたときに全体を求めるための計算で、さらに九九に関して言えば、1けたのたし算に置き換えられますから、苦手な段の答えだけでもさっと書き出すことができれば、九九表などなくても答えにたどり着けます。

この作業はそれほど難しいことではありません。

一つの方法でうまくいかなくても、工夫で先のステップに進むことができるってことです。九九ができないからもうだめだ、ということは全くありません。

土南部小はもちろん、全国の2年生。どうか、多少のつまずきがあってもあきらめずにがんばってください。そして、一番大切なのは、2年生で身につかなかったものが、3年生になってやってみたら「あら、簡単」というものもたくさんあります。やっぱり、簡単にあきらめないことは大切です。まずはやるだけやってみましょう。

コミュニティスクール学習グループの「丸つけたい」の日でした。終わった後に、コミュニティルームの外側壁に飾り付けをしてくださっていました。

環境も人を育てます。季節に合った環境、素敵です。ありがとうございます。

①治癒証明書等の取扱いの変更(柏市のHPです)

https://www.city.kashiwa.lg.jp/gakkokyoiku/kyouiku/gakkohoken/flu.html

②保護者様に書いていただくものです

③資料です

保護者の皆様そして地域の皆様,引き続き子どもたちの見守りをよろしくお願いいたします。

土南部小学校長