文字

背景

行間

2023年5月の記事一覧

修学旅行日記①(6年生)

修学旅行日記①

修学旅行がスタートしました。6年生77名全員が揃って日光に向けて出発しました。あいにくの雨模様ですが、子どもたちは元気いっぱいです。車内ではカラオケ大会で大いに盛り上がりました。^ ^

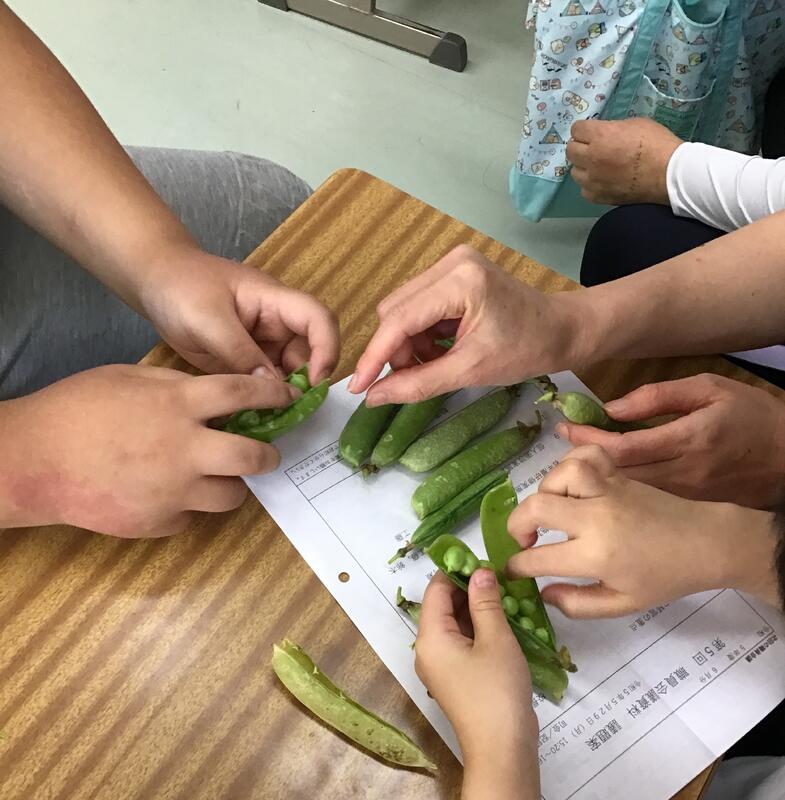

グリンピースでピース!(2年生)

グリンピースでピース!

ひまわり学級からも報告がありましたが,2年生でもグリーンピースのさやむきをしました。

まずは,図書館指導員の先生から「お豆」にちなんだ本の読み聞かせです。

本のタイトルは「みどりいろのたね」

えんどうまめと,メロン味のあめ玉が主人公の楽しいお話でした。

栄養士の先生からさやむきのコツを教えてもらった子どもたちは,さっそくグリンピースのさやを手に取りました!

大粒でぷっくぷくのグリンピース豆がた~くさん出てきました。

子どもたちは大喜びです。

「今の子どもたちは,作物を育てる経験がなかなかありませんよね。

できあがった料理は見ていても,素材にふれる機会もあまりありません。

さやむきの体験を通して,食材を身近に感じてもらい,

豊かな食へとつながってくれたらと願い,この活動を企画しました。」

栄養士はそう話していました。

グリンピース,苦手な子どもがたくさんいます。

でも,食材に直接自分の手で触れたら…

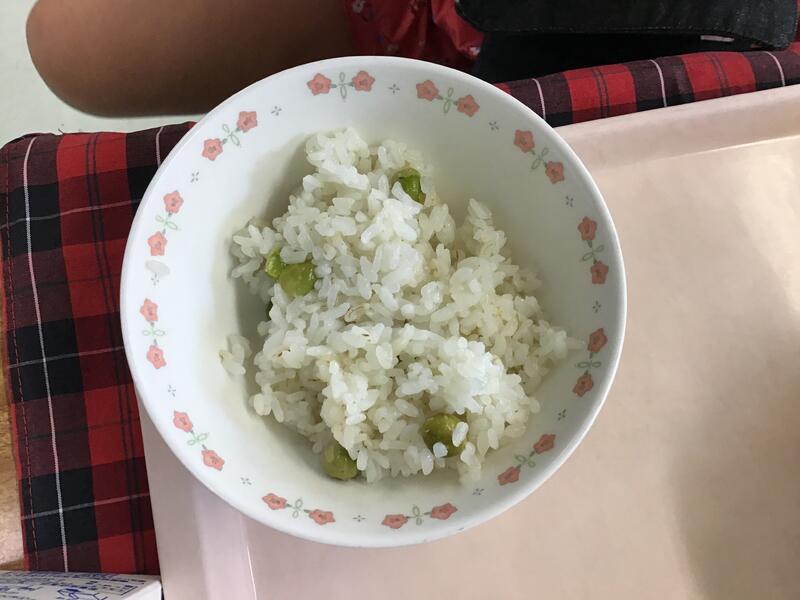

この日のメニューには2年生とひまわり学級の子どもたちがさやむきをしたグリンピースご飯が登場しました。

さやむきをした子どもたちは,他の学年の子どもたちよりもたくさんグリンピースご飯を食べたそうです。

子どもたちがむいてくれたお豆を使ったグリンピースご飯は,とっても美味しかったですよ。

この記事を読んでくださっている皆さんにも分けてあげたかったです。(^^)/

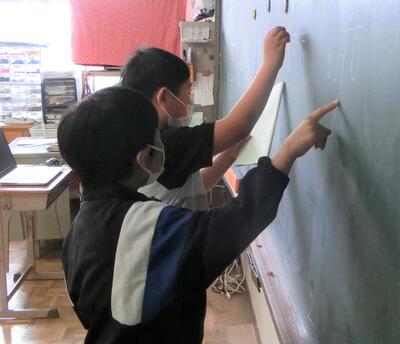

算数の学習(4年生)

算数では,わり算の学習に入りました。

つまずきやすいところなので,一つ一つ丁寧に進めていきたいと思います。

2年生で学習した九九や,3年生で学習したわり算に戻って復習することも効果的ですよ!

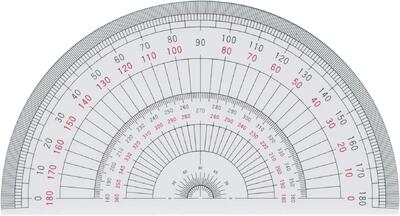

そして,少し早いですが,わり算の学習の後には,「角の大きさ」の学習に入る予定です。

角の大きさをはかる「分度器」が必要となりますので,準備をお願いします。

透明で紙が見えるものがおすすめです。

見本の画像を貼っておきますので,ご確認ください。

分度器は,担任が持ってくる時期を連絡帳にてお知らせします。

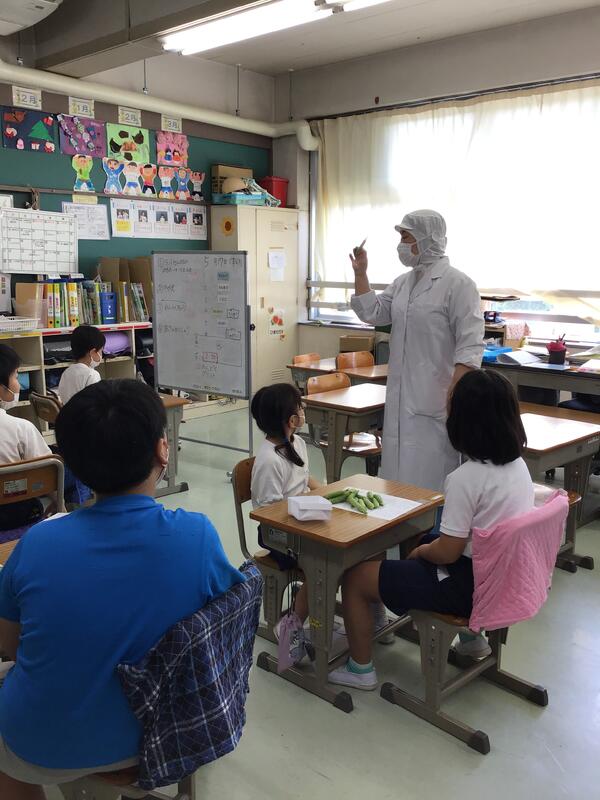

グリンピースの皮むき(ひまわり学級)

食育の一環で,グリンピースの皮むきをしました。

栄養士の三浦先生の説明を聞き,早く皮むきをしたい!と

目の前のグリンピースに興味津々です。

「かたいね!」「いっぱい入ってる!」と声を上げながら,あっという間に豆を出しました。

一生懸命皮むきしたグリンピースが給食の「グリンピースご飯」に変身!

「おいしいね-!」と言いながらみんなでおいしくいただきました。

分類をもとに本を見つけよう(4年生)

国語では,「分類をもとに本を見つけよう」という学習に取り組みました。

図書室の本には0類~9類の本があります。

実はさらに細かく分類があること,ラベルには本を見つけやすくする秘密があることを,図書館指導員の先生に教わりました。

学習したことを生かして,これからたくさんの素敵な本と出会ってくださいね♪

百聞は一見にしかず(3年生)

百聞は一見にしかず(3年生)

社会科の学習の一環として,3年生が市内めぐりにでかけてきました。

柏市→千葉県→日本→世界

社会科の学習は,学年を追うごとに同心円状に対象範囲が広がっていきます。

まずは自分たちが住んでいるこの柏市について知ることが社会科の勉強のスタートです。

バスの中からは,柏市役所,十余二工業団地,手賀沼などを確認しました。

さて,3年生の皆さんに問題です。

「工業団地はなぜ国道の近くにあるのかな?」

「手賀沼は低い土地にあったね。その近くで作られているものといえば?」

柏の葉スタジアムでは,施設を運営する担当の方から,

スタジアムについて詳しく教えていただきました。

積極的に質問をしていた友達もいましたね。すごい!

この日は特別に,競技場の中にも入れていただきました。

広ーいトラックを,「よーい,ドン!!」気持ちよかったね。(^^♪

柏市にある歴史的建造物「布施弁天」にも行きました。

1200年の歴史を持つお寺が柏市にもあるのですね。

布施弁天の裏庭からは,利根川を挟んで,隣接する茨城県も見えました。

百聞は一見にしかず。自分の目で見ることで,たくさんの気づきが生まれます。

「なぜだろう…」「どうしてだろう…」

市内めぐりで感じたこと,考えたことをもとに,

これからの学習を深めていってくださいね。

ツルレイシのたねまき(4年生)

4年生の理科では,ツルレイシを育て観察していきます。

種の観察をし,観察記録を書きました。

休み時間に,各クラスの学習係が,みんなの牛乳パックに土を入れ,種まきの準備。

1人2つずつ種をまきました。

これからツルレイシの成長育て,観察していきます。

大きく育つといいね!

はじめての調理実習!!!!(5年生)

5年生はじめての調理実習♪ガスの使い方を学んで,お茶を入れました。

「おいしい~」「熱い~」「苦いかも…」とそれぞれ味わっていました。

片付けまでみんなで協力できていて,素晴らしい5年生でした☆☆☆

「3つの間」と「青空タイム」

「3つの間」と「青空タイム」

おそらく,すべての子どもたちが楽しみにしているのが「青空タイム」だと思います。

水曜日のお昼休みは長~いんです。お掃除はなし。40分間たっぷりと遊べます。

校庭は子どもたちの楽しそうな姿と歓声であふれています。

学校にはスマホもゲーム機もありません。あるのは広い校庭と遊具だけ。

「最近の子どもたちは遊び方も知らない」そんな話もよく聞きますね。

でも,全然そんなことはありません。

相談の中で遊びを決めて,役割を決めて,ルールを守りながらしっかりと遊んでいます。

「遊んでばかりいないで勉強しなさーい!!」

大人がよく言うセリフですよね。でもこれは,まったくの間違いです。

(もちろん,遊びの質と内容にもよりますけど。)

子どもが徒党を組んで自由に遊ぶ。その中には子どもが成長する上での重要な要素が全て含まれているといっても過言ではありません。

社会性,コミュニケーション力,合意形成能力,協調性,ルールの順守,

思いやり,譲り合い,気力,体力,創造性,忍耐力…。

数え挙げればばきりがありません。

しっかり遊べる子は学習にも集中します。

しっかり遊べる仲間関係では大きないじめは起きません。

子どもたちの遊びが成立するには「3つの間」が必要です。

「仲間」「時間」「空間」です。

学校の休み時間にはその3つが揃っています。だからこんな生き生きとした姿が生まれるのですね。

昔も今も,子どもは遊びを通して成長します。

人とのかかわりの中で自分らしさを生かし,自分の夢を実現し,自分らしく生きていく。

そんな大人に育ってほしいと本気で願うのなら,子どもから「3つの間」をこれ以上奪ってはいけません。

ゲーム機やスマホは奪ってもいいですが。(^^;

もちろん,こんなふうにまったりと過ごすのも,ありですよね。(^^)/

知識と意識と交通安全

知識と意識と交通安全

学校だより「いぶき」5月号に引き続き,交通安全の話をさせてください。

お伝えしましたとおり,1番交通事故の危険性があると感じた場所は,

「地域安全マップ⑫」のこの場所です。

交通量が多く,大きな交差点の中間地点であるため,車両のスピードもかなり出ています。

大型バスの往来し,特に朝は通勤時間帯ということもあり,運転手はみな急いでいる様子です。

先日の全校朝会で子どもたちに〇✕クイズを出しました。

「信号が青になったら道路を渡ってよい」

約9割の子どもたちが「〇」と答えました。(もちろん正解は「×」です)

10年前,この交差点を渡った子どもも「信号が青」であることを確認してから道路を横断しました。

しかし,車にはねられました。運転手が信号を見落としたからです。(詳細は学校だよりで)

交通ルールを守っていても,事故にあってしまうことがある。

それを避けるためには,「左右の安全確認」をしなければならない。

朝会では,職員を自動車に見立てて,歩行者が安全確認を怠ったために

車にはねられてしまったという場面を演技し,子どもたちに見せました。

歩行者役の私が車に飛ばされて倒れると,子どもたちからは笑いが起きました。

そこで子どもたちに尋ねました。

「楽しかった?でもこれって,笑いごとじゃないよね。」

子どもたちは真剣な表情に変わりました。

「自分の命は自分で守るしかない」ことを伝え,

全校児童で「左右の安全を確かめてから信号を渡る」というロールプレイをし,話を終えました。

翌日,交差点に立っていましたら,子どもたちはみな(一人を除いて)左右の安全を確認し,

横断歩道を渡っていました。

知識だけでなく,意識も持ってもらえたようです。

雨の日の今日,登校指導に立ってくださっていたお母さんに子どもたちの様子をうかがいました。

「以前と比べて,子どもたちは自分で左右の安全を確認してから渡るようになりましたね。」

こうおっしゃっていました。

こうした指導において1番効果的なのは,「その時その場で」諭すことです。

それができるのは保護者の皆さんです。

そこでようやく知識が意識化され,のちの行動が変容します。

お子さんと出かけた際,我が子がどれだけ安全確認をし,危険を回避できているか,

あるいはまったくできていないのか。まずは確認してください。

そして,その時その場で,「ここではどうすればいい?」「そうしなかったらどういう危険がある?」

と考えさせてください。

事故は大人の見ていない時,子どもだけの時に起こります。

自分で判断(安全確認)できない子どもは,常に交通事故の危険と隣り合わせだということです。

3年前になります。柏市内で痛ましい事故がありました。

休日に自転車に乗っていた子どもが自動車にはねられて亡くなりました。

どんなに後悔しても亡くなった命は戻りません。

命がある今,自分の命を守れる子どもに育てていきましょう。

重い話になりましたが,命よりも重いものはないということでご勘弁ください。