文字

背景

行間

2022年3月の記事一覧

長寿命化工事後の様子を市長と教育長が視察しました

春休みに入って2日目。視聴と教育長が学校の視察にいらっしゃいました。

校舎の長寿命化工事は柏市として大きな課題となっています。土小学校は、市内初の長寿命化工事実施校(リノベーション工事)です。本格的な利用から1年が経過して、活用をしている状況を視察されました。

3面ホワイトボードによる学習環境、オープンスペースの活用、バリアフリーへの対応など施設面の活用状況と、子供や先生方の利用実感を確認されていました。土小学校では、この新しい環境を活かした新しい教育活動に取り組んでいます。

100周年の際に設置した100年記念館(4校舎3階)もご覧になり、古い教室の雰囲気も味わわれていました。

樹木伐採にご協力ありがとうございました

大須賀教頭主催で、地域の皆様に百年桜を通じてご協力をお願いした、樹木伐採作業を行いました。

朝9時にお集りいただいたみなさん、総勢21人で、フェンスの高さに合わせて校庭の樹木伐採を行いました。

1時間あまりで、うっそうとしていたところが、きれいになりました。ありがとうございました。また、機会を見てご協力をお願いいたします。2年生もご両親と参加されて、一生懸命がんばっていました。

100年桜が開花しました

土小学校のシンボルである「100年桜」が今朝開花しました。午後には2本の桜の両方に3輪以上の花が開いているのが確認できました。

2月1日からの最高気温の積算が、23日に605.5度となり、24日に620.5度、そして25日に開花しました。

校門から手前の桜

校門から奥に見える桜

満開になる日が楽しみですね。

離任式が行われました。

年度末はお別れの日が必ず来ます。お世話になった先生方との離任式が最後に行われ、12人の先生方とお別れをしました。

卒業した6年生も集まってきました。

網野先生はご退職になります。7年間お世話になりました。大須賀教頭先生には2年間おせわになりました。

5年間お世話になった川村先生、最後は手品を見せてくださり、4年間お世話になった佐野先生からはガッツをもらいました。

3年間お世話になった川口先生からは最後までやさしさをいただき、5年間お世話になった飯島先生からは笑顔をいただきました。

戸塚先生からは元気を、福岡先生からは思い出を、鈴木先生からはガッツを、澤田先生からは英語好きに、棚田先生からは理科の時間ケガしない土っ子を褒めてもらい、太田先生からはたくさんの思い出を いただきました。児童会代表の挨拶には、先生方とも思い出がたくさんつまって・・・オンラインではさびしいところが少しあるのですが、離任式が終わりました。

通知表をもらいましたね。次どうがんばるか・・・

通知表は、次に何をがんばるかを見つけることが大切ですね。もう少しを無くすというのも、がんばりましたを増やすのも、先生が書いてくださったことを読んで、次に何をがんばるか、みつけられましたか?一人一人と時間をかけてお話をしながら通知表は渡されています。

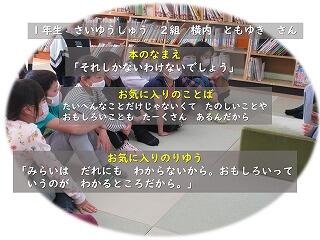

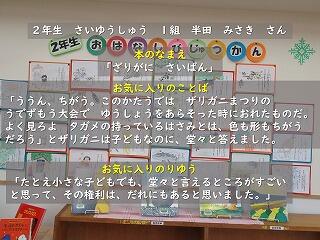

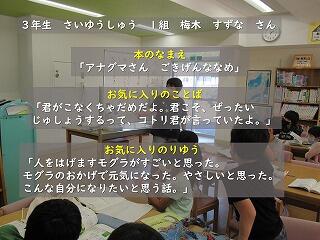

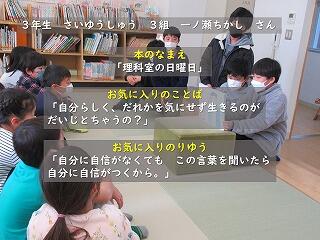

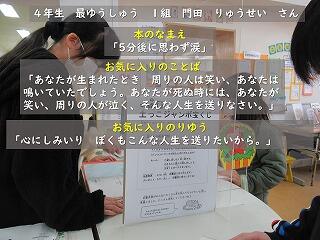

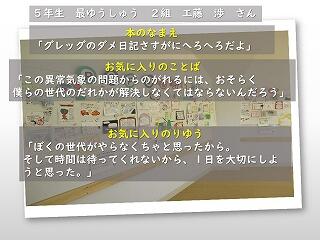

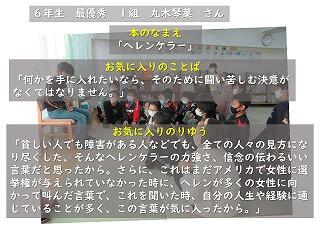

3学期 ことばのたからばこの最優秀が発表されました。

とても素敵なことばを 本の中にみつけましたね。同じ本を読んでみたいですね。

2021年度 修了式 みんな元気に学年を卒業しました

今日は修了式。各学年の代表一人一人に修了証書が手渡されました。

3学期のがんばりは、通知表と3年生以上の人は千葉県教育委員会からの「未来の学びデザインシート」の個票に書かれて渡されました。

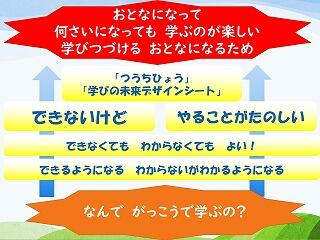

校長先生からは、学校で学ぶのはなぜか・・というお話

小学校では、いろいろなことを調べたり、繰り返し練習したり、何かに挑戦したり、そうするとできないことができるようになってきます。でも、少し上手になるけれど、合格できないものもあるかもしれません。大事なのは、いろいろなことをやってみると、自分が少しずつ変わってくることを感じて、それを楽しめることです。

そうすると、大人になっても学びつづけることができる大人になりますよ。

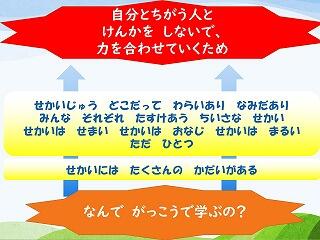

もう一つは、いろいろな考えをもった人がいます。小さな世界の歌のようになるためには、ちがうことを話し合いを通してわかりあって、認め合っていくことができる大人になる、そのために学校で、話し合ったり、喧嘩をしてしまったりしながら、学んでいくのですよ。

春休みはたくさん本を読んで、4月5日に元気に登校しましょう。

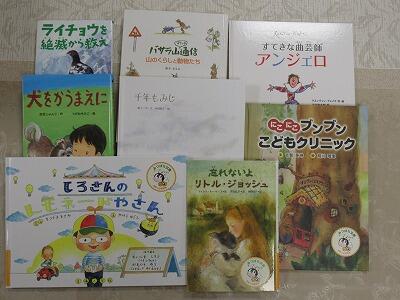

みつばち文庫2021から8冊の本を寄贈いただきました

山田養蜂場が全国の学校に対して「みつばち文庫」の募集をしており、本の寄贈に応募したところ8冊の本をいただくこととなりました。

次の8冊です。

『わすれないよ リトル・ジョッシュ』 マイケル・モーバーゴ 作 渋谷弘子 訳

『ライチョウを全滅から救え』 国松俊英

『犬をかうまえに』 赤羽じゅんこ・作 つがねちかこ・絵

『千年もみじ』 最上一平 文 中村悦子・絵

『にこにこブンブンこどもクリニック』 古賀英琳・文 相川瑠里・絵

『しろさんのレモネードやさん』 まつざきまさみ・文 やはらゆうこ・絵

『バサラ山通信 山の暮らしと動物たち』 鈴木まもる 作

『すてきな曲芸師アンジェロ』 クエンティン・ブレイク 作絵 谷川俊太郎 訳

貸出の準備を整えますので、借りて読んでみてください。

図書館の装飾が春色に変わりました

今日は「あんずの会」の皆さんが、図書館の装飾を春に変えてくださいました。

土小の装飾は、代々のボランティアの皆さんが作成してくださったものを大切に引継ぎながら、そこに新しい息吹を加えて、子供たちの読書環境づくりを行っています。

ボランティアを応援してくださる、新しいボランティアの皆さんも募集をしています。ふるって学校までご連絡ください。

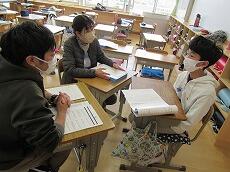

来年度に向けて土小で育む力を検討しました。

今年の学校経営グランドデザインには、学校の教育活動の目標となる「土小の6年間で育てる資質・能力」=「卒業の時に目指す姿」を先生方が話し合って決めました。百年桜等で9つの資質・能力として広報をし、様々な教育活動の目標として機能させてきました。

来年度に向けて、コミュニティースクールとしていくために、地域の方や保護者の皆様と共有できる目標としていくためにも、言葉を絞り込んだり、ねらいをわかりやすくしたりできるように、プロジェクトチームに分かれて検討をしました。

各プロジェクトで9つの資質・能力を整理して、わかりやすくまとめたものをプロジェクトリーダーが持ち寄り、校長室で練り上げていきます。

来年度に向けて9つの資質・能力が4つに絞られ、さらにそれは柏市が示す学ぶ意欲と習慣を身に付けるために掲げる資質・能力である”4つのC”と関連させて決まりました。

令和3年度の 卒業時に目指す姿(9つの資質・能力)

かしこく ・学んだことを、生活や社会の中で活かせる【Concept 見通し】

・問題や課題の解決に、粘り強く取り組む 【Callenge 粘り強さ】

・多用な手段を目的に応じ活用することができる。

やさしく ・他者のことを知ろうとしたり考えたりできる

・異年齢の人と積極的に関わり、困っている人を助ける【Control 自己肯定】

・多様な価値観を認め合うことができる

たくましく ・自分で目標を持ち、調整しながら進み続ける【Communication 協働】

・何度も挑戦し、トライ&エラーで新しい方法を見つける

・悩んだ時に前向きに解決に向かうことができる

⇩

令和4年度 卒業時に目指す姿(4つの資質・能力)

・自分を知り、自分を表現する Control 自己肯定

・他者を認め、他者と助け合う Communication 協働

・目標をもって、調整しながら、粘り強く取組む Callenge 粘り強さ

・学んだことを、実生活や実社会で活かす Concept 見通し

このことを元にして、具体的な取り組みを今年度末までに決めていき、来年度4月13日には新しい土小の教職員と学校運営協議会のメンバーとで、地域も入れてさらに具体化させていきます。さらに、そこから授業レベルに取り入れていくワークショップは、6月の土曜参観時に計画している「教育ミニ集会」で保護者も地域も入って話し合っていきたいと考えています。

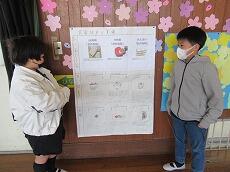

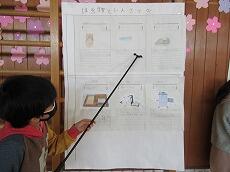

3年生が総合的な学習で調べた昔と今を比べたことを発表しました

100年前と50年前と今、色々な物や生活の様子をこの3つの点で調べ、わかったことをまとめて発表をしました。お互いが調べたことを3年生同士で発表し合い、聞き合いながら、もっと調べてみたいを見つけていました。

遊び方、お米の炊き方、印刷のしかた、お弁当箱、テレビ、はきもの、色々なものを調べて比較しています。今が全て良いというわけでもなさそうですね。昔の方がよかったものもあるようです。

発表の仕方も、身振り手振りを入れて、聞いている人が楽しめるような工夫をしているグループもあります。このように、自分の言葉で説明できるようになることがよいですね。「何度も説明したから、できるようになった」と言っていました。お互いに説明し合うことが大切ですね。

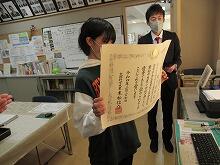

123回目の卒業生は感謝と共に堂々と巣立っていきました。

令和3年度 第123回卒業証書授与式は卒業生65名全員が出席し、元気のよい返事と、卒業に込めた一言を土小の体育館に響かせ、一人一人がしっかりとした姿勢で証書を受け取りました。

卒業式は最後の授業、そこで実現する姿を「堂々と」「感謝」と決め、今年の書星会で文部科学大臣賞をいただいた児童の手で、入り口に・・・

全員で記念写真を撮影したあと、いよいよ式の開始です。

9時30分、威風堂々のフィナーレメロディーに合わせ、曲に相応しい姿で入場しました。

一人一人、卒業証書を受け取ります。呼名する先生は6年生の先生が交代しながら呼名をします。クラス担任ではなく学年担任として子供たち全員を2人で指導して、最後も交互に一人一人の名前を呼びながら、心は一つで子供の姿を見届けます。

「旅立ちの日に」を全員で声を合わせ、美しいハーモニーを響かせ・・・

今別れの時、飛びたとう 大空へ・・・

退場は「Departure 出発」の曲と共に、一人一人、胸を張って、ほんとうに胸を張って体育館を後にしていきました。

先生方から一言ずつ はなむけの言葉をいただき・・・

小学校での授業時間5785時間の最後の授業「卒業式」を終えて巣立っていきました。

「ご卒業おめでとう!」

卒業式 最後の授業にのぞむ6年生

3月16日 卒業式の朝は、凛とした空気の中で迎えました。

卒業式の会場の最後の準備をする先生方・・・ライブ配信の準備も整いました。

子供たちが、ランドセルを背負って登校してきます。最後の授業をどのような姿勢で、態度で、服装で迎えるか、そこへの持ち物にはランドセルとみんなで話し合って決まっています。小学校の卒業式らしい登校の姿で、土小の百年桜の前を通りすぎていきます。

さあ!卒業式だ!

卒業生をお見送りして、408名で学校にいる日の最後でした。

今日は午後から卒業式の準備です。5年生がみんなで協力して卒業式準備をします。

1年生から5年生で、6年生への感謝の気持ちを込めて、お見送りをしました。

昇降口から100年桜に向けて通路をつくり、6年生がその間を通っていきます。

2021年度の子供たちが一堂に会する機会は、始業式の朝だけでした。最後に校庭で見送りをしながら、100年桜にも見守られて・・・全校の子供たちが同じ空間で別れを惜しむことができました。

明日の卒業式もきっと素敵な式になるでしょう。

つくし学級でも卒業パーティーが開かれました

つくし学級の3クラスが全員集まって、卒業パーティーを行っています。

最初はゲームから、とても盛り上がって楽しそうな声がたくさん響いています。

最後は全員から6年生に手作りのプレゼントが渡され・・・

みんな涙 涙 涙 の感動のパーティーでした。

6年生が卒業してしまうのはさびしいね・・・・

6年生は小学校最後の通知表 そして明日への自主練習

6年生は、4月から学年担任制という形で2人の先生が交代しながらそれぞれの学級の指導を行ってきました。

ですから、通知表を渡す時も二人の先生からそれぞれコメントをいただきながら渡されます。

通知表を渡された後は、明日の卒業式に向けて自主的に体育館で練習をしたり、教室で最後の片づけを行ったり、自分で考えて生活をしています。

自分で目標を持ち、調整しながら進み続ける姿がみられた、6年生卒業前日でした。

卒業式に向けて体育館をワックスがけしていただきました

卒業式の前日準備を明日に控えて、今日の午後4時半過ぎから、体育館開放で利用している団体の方々が体育館のワックスがけをしてくださいました。

コロナ感染防止対策により、体育館の開放が止まっているにも関わらず、丁寧にワックスをかけていただきありがとうございました。

きれいに輝くようになりました。ありがとうございました。

卒業式予行を行いました

今日は卒業式の予行を5年生が参加して行いました。コロナ以前は5年生も卒業式に参加をしていましたが、今年は感染対策のために保護者2名までの参加だけにしています。

卒業式の雰囲気を感じ取り、小学校での最後の授業となる卒業式にどのような気持ちで臨むのかといった目標を持つために、予行に5年生が参加しました。

卒業生の入場には5年生の拍手が加わり、本番に近い形になりました。

卒業証書をもらう前に、将来の夢や今までへの感謝など、一人ずつ檀上から会場に伝えます。この言葉を5年生が受け止めながら、5年生の姿勢を良くなっていきました。

6年生の姿勢が5年生の姿勢をつくり、バトンの受け渡しが予行を通じて行われていきます。

コロナ禍で合唱の機会が少なかったのが残念でしたが、今まで歌えなかったことを克服するようにきれいな歌声を響かせていました。

予行が終わったあとは、お互いに向かい合って、お礼を伝えて終わりました。6年生も練習の成果を生かした立派な姿勢で臨めましたし、5年生も卒業式の雰囲気を感じた姿勢になり、お互いに伸びることができた1時間でした。

さあ、16日の卒業式に向けて、最後の準備をしていきましょう。

東日本大震災から11年 3月11日です

土っ子のみなさん。

今日3月11日は、日本にとっていつまでも忘れてはいけない日の一つです。

それは、今から11年前の2011年3月11日に、日本では観測史上最も激しく揺れた地震、東日本大震災が発生した日だからです。

その地震によって、千葉県から北海道までの広い範囲に津波が押し寄せました。その津波に飲み込まれたり流されたり、地震が影響して、亡くなった方は約16000人、今も行方がわからない人が約2500人もいます。

千葉県でも津波で亡くなった方がいますが、福島県・宮城県・岩手県では多くの方が命を落としました。この津波はものすごく大きく強い津波でした。津波の被害を調べに、地震から1年たった福島県の様子を見に行きました。その時の様子をまとめた写真を各クラスで先生から見せてもらってください。

福島県の様子は、地震から1年たっても地震が起きた時とほぼ同じでした。それは、原子力発電所の爆発で広がった放射能の影響でした。柏市でも大きな被害があり、校庭の土を入れ替える作業をして、その時に工事して取り除いた放射能で汚染された土は、今も校庭に埋めてあります。放射能で汚れた土が元通りの土になるには、何百年もの時間が必要なのですよ。今日は、そういう大きな被害がでた 東日本大震災が起こった日なのです。

今日は校庭に日の丸の旗を半分の高さであげています。半旗といいます。これは亡くなった人へのお祈りの気持ちを表しています。もうすぐ地震が発生した2時46分になります。2時46分から1分間、土っ子全員で黙とうをして、地震で亡くなった人や、まだ行方不明で見つかっていない人へのお祈りをしましょう。

では、全員たってください。時報に合わせて目をつぶって、お祈りをしてください。

土っ子学級最終回でした

1年生から6年生がひとつになって活動する土っ子学級は今日が最終回。

教室や校庭、体育館で5年生が工夫したレクで盛り上がりました。

最後にお世話になった6年生に手作りペンダントが贈られました。

土っ子学級でたくさんの活動ができるように、コロナ感染が収まってくれることを願っています。

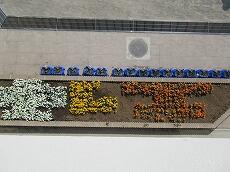

ドリームフラワープロジェクトの花がきれいになっています

毎朝プロジェクトに参加している5年生と6年生が草取りをしています。一見すると草はなさそうに見えますが、これが意外に多いのです。デザインした花壇を維持するためには、草取りは重要な仕事です。6年生がGoogleclassroomのドリームフラワープロジェクトで、当番を割り振ってくれているようで、みんなで交代しながらがんばっています。

上下反対にしてみていただけると、子供たちのデザインどおりになります。

土のリゾートの池をそうじしました。

土のリゾートにある池は、ここ何年間も掃除をしていなかった池には、かなりの土が入っています。土の中にはどじょうもいるのですが、ここで一度メンテナンスをするために、用務員の先生と理科支援の先生が一緒に作業をしてくれました。

めだか3種類 金魚 どじょう が元気に泳いでいます。水の深さも深くなりました。ここでたくさん増えてくれるといいですね。

池のメンテナンスを手伝ってくださる方も募集をしています。

卒業式練習は予行に向けての振り返りを大切に

来週の16日は第123回卒業証書授与式。

その日に向けて6年生の練習が今週月曜日から始まっている。

いよいよ来週月曜日は予行となる。

今日は入場、卒業証書授与、一曲だけの合唱、退場と練習が続くが、全て録画しながらの練習。

6年生は家に帰ってから録画を使って自分の姿を見ながら、卒業式としてふさわしい自分の姿になっているか、振り返り、月曜日の予行で発揮する姿をイメージする。

1人一台のオンライン環境は、自分自身を振り返り、よりよい姿にしていくための道具としても大いに使える。先生に言われて直すのではなく、自分で気づいて直すことは、言われて直すことの何十倍もの学びと価値がある。6年生、最後のねばりをがんばれ!

ドリームフラワープロジェクトのまとめを作成しています

7月のデザインづくりから始まったドリームフラワープロジェクト、花壇の花がきれいに咲きました。毎朝、登校した後に草取りをきちんと行っているので、デザイン通りの花が咲いています。きれいな花壇に仕上がるまで、努力したこと、大変だったこと、その時に考えたことや気持ちを共同編集でスライドにまとめています。

出来上がった作品は、柏市役所ロビー、柏市教育委員会ロビー(沼南庁舎)、リサイクルプラザで市民の方に見ていただきます。

春の日差しの中で、きれいに咲いています。咲き終わった花をとる作業も大変ですが、がんばっていますね。

6年生卒業式への準備がはじまりました

3月16日の卒業式に向けて、6年生の準備がはじまりました。

今日から卒業式の練習がはじまりました。今年の6年生は昨年度は卒業式に出席できていませんので、実際の流れや動きを一つ一つ学んでいきます。

今日から1時間目と2時間目が練習となり、卒業に向けての気持ちと姿勢をつくりあげていきます。

卒業式に向けた準備と同時に、卒業という節目を迎える準備を奉仕活動という形で表しています。

階段についてしまった黒い跡、学校の周辺道路の落ち葉や草取り・・・何気なく通り過ぎているところの汚れですが、やってみると大変な苦労があることがわかりました。地域への貢献活動にもなりそうです。

青少協の役員会がおこなわれました

3月5日の土曜日に土地区青少協の役員会が土中学校で行われました。

当日は、土中学校のコンピュータ室に集まる人と、自宅からオンラインでZOOMで参加する人と別れての参加形態でした。土中学校に集まった人たちもパソコンに向かってヘッドセットを付けて参加しました。

各委員会の報告と土中学校区3校の学校からの報告でした。

3学期に企画していた音楽のつどいに替わる行事ができなくなったしまったために、残念な気持ちもありましたが、来年度に向けて様々な地域活動を行っていけるとよいですね。

ドリルの採択プロポーザルを行いました。

本日は、来年度使用するドリルのプロポーザルを行いました。

6社の皆さんから、主体的に子供たちが学習に取り組むことを中心に、プレゼンをしていただき、先生方が採点したものを元にドリルの採択を行います。費用を負担いただく保護者の代表の方としてPTA本部の方にもご協力をいただいて実施しました。

次年度より、全学年で漢字・計算と統一したものを採用していく予定です。

詳細は校長室だよりでお伝えをしていきます。

土地域住まいアップ大作戦を5年生につなぎました

6年生が取り組んできた「土地域スマイルアップ大作戦」の取組みを5年生に伝え、5年生が6年生で取組む総合的な学習の時間に向けて「つなぐ」時間となりました。

テーマは大きく分けて「地域の高齢者の方々を笑顔にしたい」「これから土小に入学してくる子供たちを笑顔にしたい」「土小のことを伝えて地域の方や卒業生の方を笑顔にしたい」「修学旅行のことを伝えて5年生を笑顔にしたい」というグループに分かれ、さらに細かく4~6人ぐらいのグループで発表を行いました。

発表では、新しくなった土小の動画を作って、卒業生や地域の方々に知ってもらおうという取組みもあります。土小HPから子供たちが作ったものが見られるように準備を進めていきますので、楽しみにお待ちください。

来年度は、自分たちが考えるスマイルアップの考えを地域の方々に伝え、様々な意見をいただきながら課題を明確にして、意見を下さった方々に伝えていけるような学習にバージョンアップをしながら、土地域を大好きな子供たちを学習を通して育んでいきたいと思っています。

カシニワウォークで百年桜を見に来られました。

土小があるこの増尾地域は、歴史的な遺産や神社仏閣、そして地理的な魅力もつまった地域だということが、この1年間に色々と学ばせていただきました。

そんな土小の周囲はカシニワウォークの絶好の場所のようで、今日も安全ボランティアでお世話になっている保田さんが、ウォークに参加されている皆様を連れて100年桜を見に来校されました。

土小の歴史について少しお話させていただき、100周年に100年桜から子わけした東門の桜もご紹介しました。来年度からは、100年記念館もこういう機会にみていただくようにしていきたいと思います。是非、案内をしてくださる方がいらっしゃれば、「登録お願いします」お待ちしています。

遊具の定期点検が行われました

土小学校の遊具はリノベーションに合わせて作られ新しいのですが、定期点検が行われました。鉄棒は、新しいからねじが少し緩み、強く締め直しをするところがありました。

うんていの高さが高いので低学年に危ない面があることを話すと・・・

うんていは、登る階段の一番上から135cm以上離れたところにぶらさがる場所を設定するようにきまりがあるそうです。そのように高い位置になるようにきまりが変わったのは、低い鉄棒に頭をぶつける事故が多発したことや、うんていの上にランドセルを背負ったまま登り、間に挟まってケガをするような事故が多発したことによるようです。低学年の子供たちには少し高い位置にありますが、様々な事故を受けて、遊具の構造も変化をし続けていることを学びました。先日のPTAの集まりで、雲梯の高さについてご質問をいただきました。理由がわかりましたので、共有していただき、ケガにつながらない使い方をして欲しいと思います。

休み時間は6年生が遊びをリードしています。

卒業式まで10日をきり、6年生は低学年の子供たちを集めて、鬼ごっこなど、全員で遊べる遊びを企画して、低学年のみんなが喜んでもらえるような取り組みを毎日行っています。

今日の業間休みは3年生を集めて、増やし鬼ごっこをやっていました。

赤帽子が鬼、白帽子が逃げる! 3分間でたくさんの赤帽子が増えていました。さあ、2回戦だ!

ドリームフラワーの花が咲き誇りはじめています

10月から取り組んでいるドリームフラワープロジェクト。給食の残りなどをたい肥にして、そのたい肥を入れた花壇に、子供たちが自分でデザインした形にパンジーを植えて、自分たちなりのデザインを卒業式に作り出す。そんな夢のあるプロジェクトです。

今朝も草取りと水やりをしている5年生たちがいます。毎日6年生も草取りなどをして丁寧に世話をしてきました。

来週には今までの取組みをスライドにまとめます。掲示物として作成して、柏市役所、柏市教育委員会庁舎(沼南庁舎)、リサイクルプラザに展示されます。毎日のように細かく手入れをしてきましたので、とてもきれいに咲いているし、土の所とのコントラストがくっきりとしてきました。がんばっています。

6年生、感謝の奉仕作業を行いました

今日の午後の時間は、6年生が奉仕作業に取り組んでいました。奉仕作業として選んだのは第四校舎です。特に階段から3階の百年資料室は、普段は掃除が入りません。人もあまり行きませんが、ホコリがかかっている所となりますので、そこをきれいにする作業でした。

第四校舎の1階や土っ子デッキの汚れも落としてくれています。

学童ルームのおもちゃを一つずつ消毒して拭いている人もいますね。いろいろなところでお世話になり、その分いろいろなところを掃除して感謝を形にしていきます。

どこも、すばらしくきれいになりました。ありがとう!6年生!

昔話かみしばいのグループは本日最終公演でした

6年生「土地域スマイルアップ大作戦」の昔話かみしばいのグループでは、「だいだらぼっち」のお話を図書館で公演していました。今日は3回目、最終公演でした。

「だいだらぼっち」のお話は富勢地区に伝わる昔話です。布施弁天がお話の中に出てきますが、見学に行った3年生が一生懸命に聴いています。

この紙芝居グループは、お話を読んで想像した絵を自分たちで描いて紙芝居にしています。絵はオリジナルの絵なのです。お互いに想像した絵を分担して描いたものを、絵が得意な子供がまとめて仕上げました。

増尾地域には6つの昔話があります。このグループに紙芝居をつくってもらいたいですね。

3年生からも絵がとても上手だと、大変好評です。次があるといいですね・・・・

エンジョイパトロールの皆さんに感謝の会

6年生の総合的な学習の時間「土地域スマイルアップ大作戦」のひとつで、土小クイズやお年寄りの皆さんと一緒に遊ぼうというグループが、2回目の催しとして毎朝登校時や下校時におせわになっている、エンジョイパトロールや見守りの方々への感謝の会を開きました。

朝の見守り活動の後に学校に来ていただき、多目的ホールで・・

最初に土小学校の紹介です。普段は見ることができない給食や百年桜を調べたことなどを説明しました。土小クイズは3問、土小は何㎡? 児童の数は? 創立何年? 土小をもっと知っていただきたくクイズにして覚えてもらいました。

次のグループは、一緒に歌を歌ったり、手遊び歌を一緒にしていただいたり、楽しんでもらいたいという発表です。

「幸せなら手をたたこう」を一緒にジェスチャーを入れながら歌いました。

次は「アルプス一万尺」を歌いながら手遊びをします。向かい合ってエアー手遊び・・・

これはなかなか難しい・・・笑いながら、子供の動きに合わせて楽しんでくださいました。

6年間毎朝見ていただいた感謝を伝えきれませんが、これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

卒業式に向けて5年生が動きだしました

午後の体育館に5年生が集まっています。昨年度の卒業式の写真を見ながら、今年の装飾を請け負うのが5年生。先生の話をしっかりと聞いて、自分の仕事を確認しています。

自分の仕事の確認ができたら、それぞれ動き出しました。装飾をするかかり、体育館の運動器具を片付けるかかり、床などをきれいに掃除をするかかり。

床みがきもけっこう大変・・・壁も固くて画びょうがなかなか刺さらなくて大変・・・跳び箱などをきちんと片付けるのも大変・・・ いつもの体育館の様子から大きく変えるのだから、どの仕事も大変です。

5年生の協力で、きれいな飾りつけができてきました。3月、体育館にも春がやってきました。5年生ありがとう。これからもがんばって、よろしく!

いろいろなPTAの活動がありました。

3月1日はPTAの役員の皆様との第6回の理事会が開かれました。

来年度に向けての活動の整理や課題の整理を行いました。時間をつくりお集りいただきありがとうございました。学校からは評価の二期制について説明をさせていただきました。追って、保護者の皆様には文書や校長室だよりでお伝えをしていきます。

また、校外委員さんたちの引継ぎが行われ、子供たちの安全を見守る仕事を来年度の委員さんに引継ぎました。ベルマークの整理も行われ、ベルマークの点数が30万点を超えたようです。子供たちのための使い方を話し合っていきます。

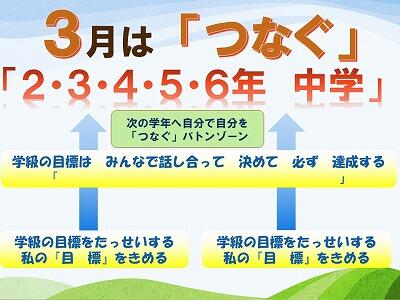

3月の全校朝会と表彰式を行いました。

いよいよ今日から3月です。3月のキーワードは「つなぐ」、次の学年に向かってみんなで力を合わせて、今の自分から次の学年の自分にバトンをつないでいってください。

今月の生活目標は、学級で話し合って決めることになっています。みんなで話し合って決めた学級目標の達成に向けて、一人一人が自分の目標をしっかりと持ちましょう。一人一人が目標を達成させることが、学級の目標の達成につながり、次の学年へのステップをあがることになります。

さあ!土っ子の力を合わせて、しっかりと「つなぐ」をがんばりましょう。

3月は今年1年がんばってきたことが形となって表れています。たくさんの表彰がありました。

校内では、書評&ポップ展の最優秀賞・校長賞・優秀賞・佳作の表彰がありました。

柏っ子造形展での入選作品の表彰

運動能力証の表彰 ペロリンピックは給食委員会の代表に

書初め展の書星会賞 全国に出品されて文部科学大臣賞の受賞もありました。

素晴らしいですね。一人一人が努力した成果が認められました。これからも、本を読んで書評やポップを作り、絵や工作をつくり、書初めで墨に親しみ、その力を運動でも活かし、そしてなによりも全ての活動の源となる、食べることをしっかりとしていきましょう。

ペロリンピックでは図書費5万円をいただきましたので、子供たちのリクエストで学校図書館の蔵書を増やし、食に関する本も購入していきたいと考えています。

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立126年*

▼学級数(令和6年度)

1年生…3学級 2年生…2学級

3年生…3学級 4年生…2学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください